La casa palaziata a Crotone dal Cinquecento al Settecento

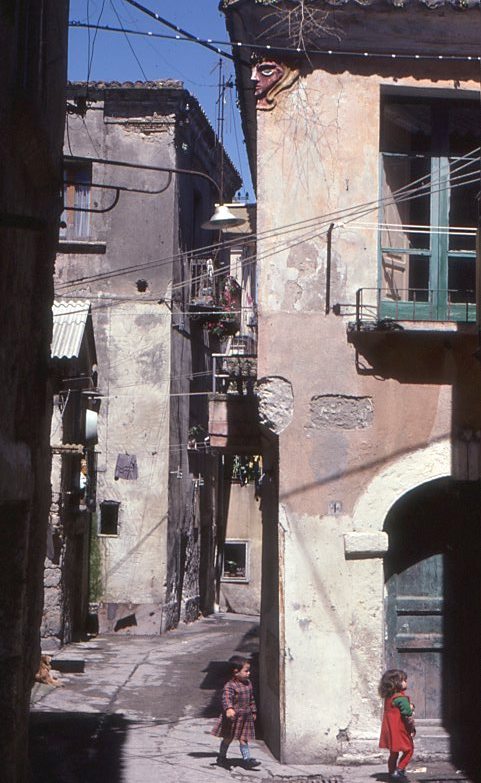

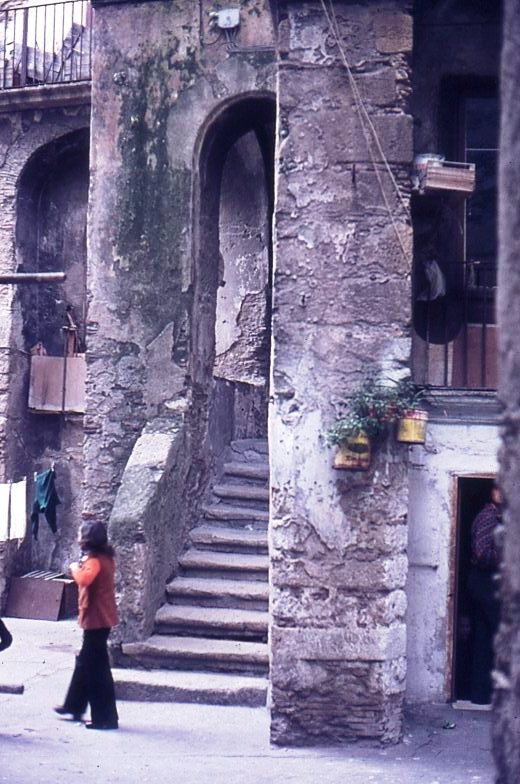

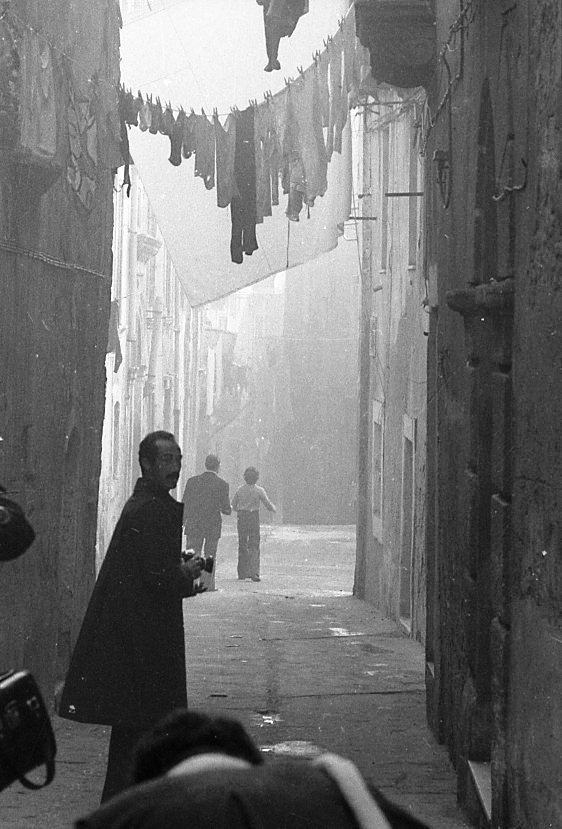

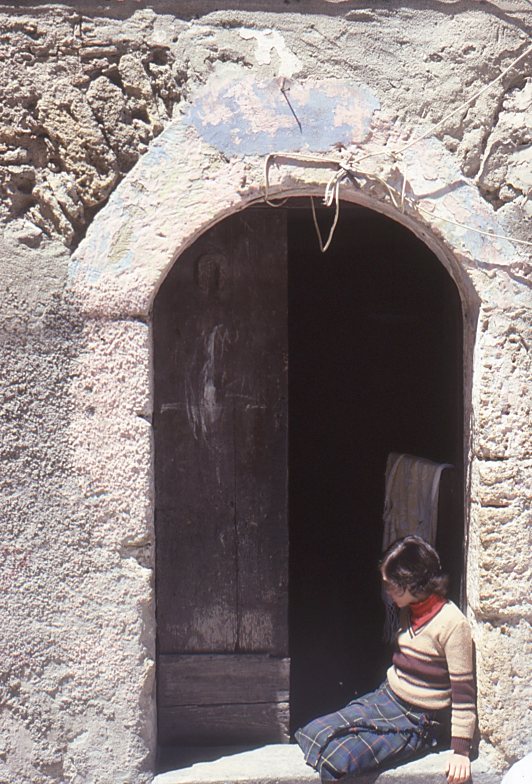

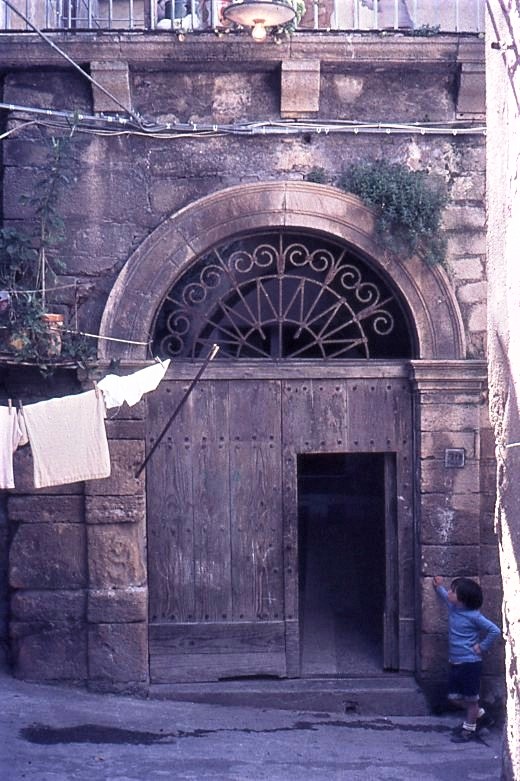

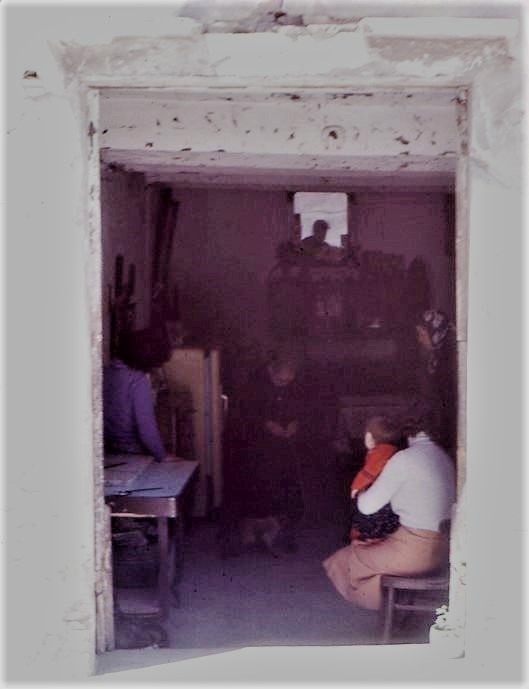

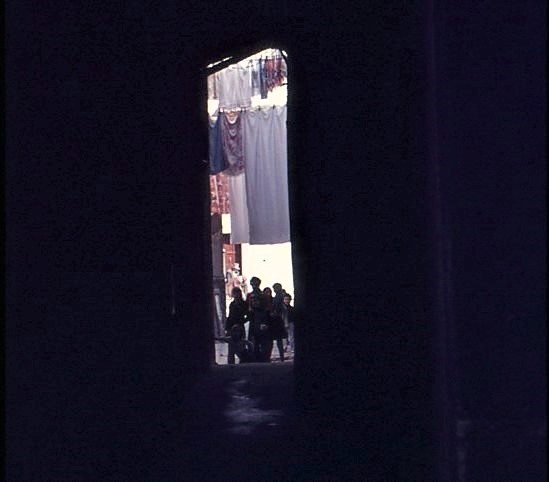

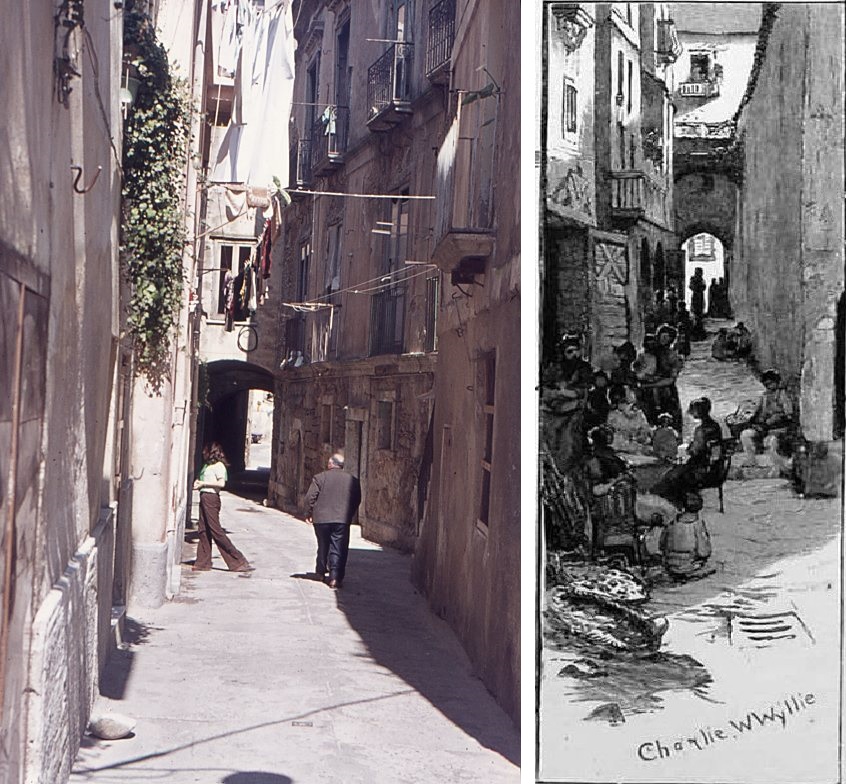

Crotone, centro storico.

Lavori di fortificazione e popolazione

La tassazione focatica mette in risalto l’aumento di popolazione verificatosi con l’inizio dei grandi lavori per la fortificazione della città al tempo dell’imperatore Carlo V. In pochi anni la popolazione di Crotone triplicò: passando dai 498 fuochi del 1521, agli 850 del 1532, ai 1028 del 1545, ai 1398 del 1561.

Durante la costruzione delle nuove mura e dei baluardi della città e del castello numerosi lavoratori, artigiani e bottegai, attratti dalla possibilità di lavoro e di guadagno, si erano insediati nella città dove fluiva una grande quantità di denaro, proveniente nella maggior parte dalla tassa sulla seta. L’effetto combinato dell’accasamento di molte nuove famiglie e la massa di denaro che arrivava in città, determinò una fase economica positiva, con l’aumento delle abitazioni ed il miglioramento di quelle esistenti.

Il tessuto urbano, formato da casalini, casette terranee, case, potighe e magazzini, si arricchì con la costruzione di numerose case palatiate e di alcune case maggiori e grandi. I documenti dell’epoca ci segnalano la presenza di parecchie case palaziate composte da un alto e basso, con scala, vignano, pozzo e cortile. Nel 1578 il monastero di S. Maria de Monte Carmelo possiede “una casa palatiata dentro detta città in par. di san georgio”,[i] e nel 1583 Vincenzo Villirillo abita in una casa palatiata in “par. santa narghina iux.a la casa de Julio La Piccola” (1583), mentre Scipio de Amato vi ha una “domum quamdam palatiatam”.[ii]

Da un documento del 1591 si sa che Isabella Leone, madre e tutrice di Lelio Lucifero, è proprietaria di una casa palatiata in loco dicto la parrocchia di S.to Stefano. Altre case palatiate sono quelle di Dionisio Pisanello, che ha una casa palatiata in parrocchia di S. Nicola de Cropis “cum puteo et granaro iux.a la casa di Joanne e Vincenzo Perretta, iux.a la casa di Marco Antonio Drago”, comprata dal quondam Consalvo Pisanello da Donna Fulvia de Falco, vedova del qm Andrea de Ricca,[iii] e della vedova Isabella Iannice, che possiede una casa palatiata in parrocchia di S. Nicola de Cropis,[iv] mentre un’altra “domum palatiata cum appartamento superiore et inferiori et cum scala lapidea”, è situata in parrocchia di S. Nicola de Cropis”.[v]

Crotone, centro storico.

La decadenza

La casa palatiata, costruita per la maggior parte in legno e composta da un basso ed un alto, al quale si accedeva da una scala esterna, cominciò a divenire un elemento caratteristico della città accanto alle case terrane a schiera, che separate dalle strade pubbliche e dalle vinelle, erano composte da un’unica stanza a pianoterra.

Nell’ultimo periodo del Cinquecento vi furono gravi epidemie e la decadenza economica. La città che nel 1561 era stata tassata per 1398 fuochi quattro anni dopo, nel 1565, ne conta già 1073, per scendere nel 1593 a soli 803. Due anni dopo il vescovo Giovanni Lopez riduce da 12 a 5 le parrocchie, essendo la città divenuta povera e disabitata.

La congiuntura economica negativa, se da una parte determinò il fallimento e la fame per la maggior parte della popolazione, che si sosteneva con il proprio lavoro (famiglie dei coloni e dei braccianti), dall’altra non produsse un immediato impoverimento per i proprietari delle terre e per i mercanti di grano, in quanto l’alta mortalità favorì la concentrazione dei fondi rustici, degli immobili, delle risorse e dei capitali, nelle mani dei pochi eredi sopravvissuti. Col passare del tempo però le case ed i fondi rustici, rimasti sfitti, si deteriorarono, mentre i capitali stentarono a trovare un impiego redditizio.

Il tessuto urbano dominato dalle grandi opere militari e dagli edifici religiosi aveva modificato durante il Cinquecento lentamente il suo aspetto. I casalini e le case terrane ancora dominavano ma già erano sorte molte case palaziate ed alcune case grandi. Non infrequenti inoltre, erano le torri, i palazzetti ed i palazzotti, che costeggiavano le vie, dove si aprivano i magazzini, le stalle, le pagliarole, i mulini, i bassi e le botteghe. Accanto alle case terrane ed a quelle palaziate non era raro imbattersi in una continenza di case, come la “Continentiam domorum in pluribus et variis membris consistentem inferioribus et superioribus, cum cortilio, puteo, posita in parocchia Sanctae Narginae”,[vi] o come la “Continentia domorum in par. Sancti Georgii jux.a ven.le monasterium Sactae Clarae vinella mediante in pluribus membris inferioribus et superioribus”.[vii]

Crotone, centro storico.

La diminuzione della popolazione, la fine dei grandi lavori di fortificazione e la militarizzazione della città, presidiata specie nei mesi estivi, da una numerosa fanteria, che la difende dal pericolo turchesco, determinarono l’arresto dell’espansione edilizia ed il venir meno della rendita immobiliare. All’inizio del Seicento, mentre procedeva la vendita delle case da parte degli enti ecclesiastici, il procuratore del monastero di Santa Chiara, il reverendo Gio. Andrea Pelusio faceva presente che, negli anni passati, il monastero possedeva più continenze di case. Poiché dalle entrate e dalle locazioni delle dette abitazioni il monastero percepiva poco utile ed un minimo introito, mentre col tempo aumentavano le spese, anche perché le dette case si deterioravano e cadevano in rovina soprattutto “pro hospitio militum” che risiedevano in città, le monache decisero di venderle. Esse perciò supplicarono il sommo pontefice e la santa sede apostolica ed ottennero nel giugno 1578 un breve di papa Gregorio XIII, che consentiva al monastero di venderle ed investire il ricavato nella compra di terre.[viii]

Crotone, centro storico.

La mancanza di altre opportunità economiche aveva costretto l’aristocrazia e gli ecclesiastici a disfarsi delle case da dare in locazione, investendo i capitali accumulati sia nell’acquisto dei pochi e limitati fondi rustici disponibili, che nella costruzione ed espansione delle proprie case di abitazione. Molte case palatiate, composte da un alto ed un basso, si duplicarono e si triplicarono e, così ampliate, divennero con più membri superiori ed inferiori.

L’aristocratica Livia Lucifero possedeva delle case “consistentes in pluribus membris superioribus et inferioribus cum cortilio et scalis lapideis a parte interiori positas intus dicta civitate loco dicto la judeca in par. S.ti petri”,[ix] ed il reverendo Jo. Paulo de Labrutis era proprietario di “una continentia di case grandi site e poste dentro la città di Cotroni con più et diversi membri superiori et inferiori con cortiglio, stalla, magazeno, horto e gisterna dentro nella cappella di santo Petro … Item due case terrane innanti a d.a casa, et cortiglio, item tre palazzotti l’uno contiguo all’altro innnanti le dette case grandi … in uno delli quali palazzotti e una scala di fuori di pietra”. Il tutto è così descritto: “l’appartamento dello studio consistente in doi membri l’uno dentro l’altro con una stalla e pagliarola di sotto nello quale appartamento vi è una scala di pietra con porta fora di la strada, item unaltra camera contigua, et a pianura della camera dello studio, che è sopra il cortiglio dove è una porta corrispondente alla … insieme con l’airo di sopra corrispondente a d.a camera dove anco è unaltra porta corrispondente all’altra sala di alto … Item lo magazeno sotto la sala allo lato del cortiglio, insieme con la gisterna posta dentro detto cortiglio et non si habia di fare fuma alli canali che vanno alla gisterna … la sala al piano di d.o vignano con l’altra sala sopra con tutti li altri membri, come sonno cellaro, et granaro, item la camera al piano di d.a sala corrispondente alli casalini dove al presente è il giardinello, et horto, quale casaleno giardinello et horto … Item unaltra camera confine le case del dottor Gio. Andrea Canale dove è una porta che corrisponde dentro la sud.a camera dell’horto detta lo furno. Item la camera esistente allaltra parte che corrisponde al sud.o giardinello”.

La nobile Lucretia Ormazza, vedova di Jo Hieronymo Berlingerio, possedeva “una continentia di case con più et diversi membri superiori et inferiori con cortiglio scoperto et magazeni di sotto … nella cappella del SS. Salvatore … uno palazzotto con due case terrane a lato”. La vedova Ormazza vendette al figlio Jo. Andrea Berlingerio: “una metà delle sopradette continentie di case, cioè lameta della sala affacciante le case delli heredi del qm dionisio pipino con due camere l’una dentro l’altra nelli quali si entra dalla istessa meta di sala affacciante allo cortiglio, la metà di detto cortiglio et quanto si ritroverà dalli archi che sono dentro detto cortiglio, nella quale metà di cortiglio vi è una finestra sopra della metà della sala vendenda ad esso Gio Andrea, sotto della quale metà di case et camere ut s.a vi sono et se includono uno catoyo et tre magazeni, cioè dui magazeni uno dentro l’altro per li quali s’entra dalla parte del cortiglio vendendo et l’altro magazeno s’entra per la strada publica dallo stritto che confina le case delli haredi del detto qm dionisio pipino et confine le case del canonicato che al presente tiene don gio pietro borghesio”.[x]

Crotone, centro storico.

Nella prima metà del Seicento mentre la maggior parte della popolazione vive ancora nelle case terrane, la casa palatiata, composta da un alto ed un basso, diviene l’abitazione tipica dei coloni crotonesi. Molte sono ormai le case palatiate, composte da più membri inferiori e superiori, ed i palazzotti dove abitano i mercanti ed i nobili. Riportiamo come esempio alcune descrizioni dell’epoca.

Claudio Caparra possiede in parrocchia di Santa Margarita “Una continentia palatiata cum una turri et cum duobus aliis membris contiguis et uno casaleno iux.a dictas domos versus la piaczetta et d.a turris versus domos quae fuerunt q.m Jois Puglisi”, “et uno casalino affacciante alla piazzetta con magazeno et membri inferiori et superiori”.[xi]

Jo. Batt.a de Nola Molise e Hieronimo de Nola Molise, suo fratello, possiedono “una casa palatiata in par. S. Salvatore iux.ta le case di Isabella Mangione, figlia ed erede di Dianora de Nola da una parte e le case terranee seu piccole dallo stesso Jo Battista de Nola dall’altra il cortile detto di Nola e vie pp.che”, costituita da due camere con appartamenti inferiori e superiori e medi. Possiede anche “una casa palatiata in par. S. Margarita in loco detto la ruga del Caro iuxta le case di Jo Francesco Juliano via pp.che et cortile comune vicinale con scala lapidea et consistente in uno membro o camera et appartamentis superiori inferiori e medio.”[xii]

Il reverendo Jo. Hieronymo Petrolillo abita in una “quamdam domum palatiatam in pluribus membris” in par. S. Margarita, vicino alle case dei De Jorii e dalle altre parti isolata.[xiii] Dianora Garetto possiede “quandam domum palatiatam cum membris superioribus et inferioribus sitam et positam in parochia Sanctae Vennerae iux.a domum q.m Petri Antonii de Aprigliano et domum Thesaureratus cathedralis p..ttae viam publicam et alios fines”.[xiv] Francischella d’Ancona possiede “quattro casette terrane cioè una stalla, una pagliarola et dui magazeni”.[xv]

Da quanto riportato si può affermare che quasi sempre, i braccianti abitano nelle case terrane, mentre i coloni in quelle palaziate. Si deve tuttavia tenere presente che, a causa della grave crisi economica della seconda metà del Seicento, la distinzione tra i due ceti tenderà a scomparire, in quanto il fallimento, la fame e la miseria, accomuneranno i loro destini. Un discorso a parte deve essere fatto per i nobili e gli ecclesiastici, i quali vivono nei palazzotti che, sul finire del Seicento, cominciano a differenziarsi ed a trasformarsi in veri e propri palazzi.

Crotone, centro storico.

Il nobile Paulo de Labruto possiede una “Continentia di case grandi con più et diversi membri superiori et inferiori con cortiglio, stalla, magazeno, horto e gisterna” in parrocchia di San Pietro; Don Gio. Gatt.a de Ayerbis de Aragona abita in “una continentia di case consistente in più et diversi membri inferiori et superiori et cortiglio scoperto et casaleno con la loggietta” in parrocchia di San Pietro;[xvi] il canonico D. Gio. Giacomo Syllano risiede in parrocchia di Santa Maria, in “due camere con suoi bassi et alti l’una fabricata da esso istesso D. Gio. Jacovo, qual’è la propria da dove s’entra fronte spitio le case del q.m Gioseppe Suriano che si va al largo d.o S.to Angelo con suo basso che si serra per cortiglio con sua scala di pietra, et l’altra camera contigua dell’istessa con il cellaro di sotto et con suo vignano lungo discoperto, et un casaleno discoperto contiguo d.a camera d’esso D. gio. jacovo dentro il quale vi è il puzzo, pergola et pila et un casaleno diruto”;[xvii] Donna Beatrix della Motta Villegas abita in parrocchia di Santa Vennera in “uno palatio seu casamento o continentia di case in più et diverse appartamente con sue camere al numero di sette et sala con le loro superiori et inferiori, cortile et puzzora, suo orticello contiguo”.[xviii]

Crotone, centro storico.

Descrizione di una casa palaziata all’inizio del Seicento

“In p.s una casa palatiata consistente in uno membro grande superiore diviso con una stagliata di tavole in mezo, et di sotto un magazeno, nella quale casa dala parte superiore vi sono l’infratte robbe//

Uno letto usato consistente in uno paviglione di tela alli diece usato cusuto simplice doi matarazzi bianchi usati pieni di lana pecurina, come disse. Uno paro di lenzola usati di tela alli diece Una cultra usata lavorata ad onde, uno cap.le di maiuto pieno di lana pecurina. Doi coscini bianchi di tela alli dudici usati pieni di lana pecurina, doi banchi di tavole con la lettera di detto letto usati.

Item una cascia d’abite vecchia sono l’infratte robbe// Tre para di lenzola di tela alli diece usati, una casacca vecchia di moromand, uno gioppone di lino picato usato, tre cammise d’homo usate, uno ferraiolo di panno vecchio disse essere d’Andrea uno delli heredi, una libra di bambace tagliata dentro uno coscinetto vecchio stracciato, due saccunare usate, cinque para di calzetti di tela deli figlioli piccoli usati, due tovaglie di faccia, l’una usata, et l’altra vecchia stracciata, uno coscinetto listato di maiuto piccolo pieno di passole, tre stratti di filato alli sette di stuppa, una cista piccola di virghe di salice nova, uno tumolo di fave, una sportella di castagna piccola usata con uno poco de filato dentro, una vaijana di coltello vecchia.

Item una maijlla de fare pane usata, una caldara mezana di rame usata, uno ronciglio di ferro usato, una lumiera di ferro usata, uno crocco di ferro usato, uno caldaretto seu punzunetto di rame usato, uno spito di ferro piccolo, uno maccarranaro di legno, uno fusillo di manganello vecchio, una pala di furno, et uno scupulo cinque piatti di creta et due limbe uno mortaro di ligno con doi pistoni, una cerniglia vecchia, quaranta cipulle, una ciarra grande d’acqua usata con suo bocale di rame usato.

Item un’altra cascia d’abite vecchia dentro la quale vi forno tre tovaglie di pane usate, dudici pani, et doi rotola di sale. Uno banchetto di tavola vecchio, uno stivo vecchio, uno stivo vecchio, uno bancale di retaglie vecchio, tre sacchi dentro li quali vi sono tre tumula di farina. Un’altro banco di tavola piccolo vecchio, una grattacaso, tre pignate di creta et una cocchiara di ligno, una bumbula piccola di creta, et uno oglialuro, una cannata usata, uno tripodo, et una cocchiara di ferro piccola, una frissura di rame usata uno paro di calzoni di frandina vecchi, uno mezo tumulo di ligno, una bertula vecchia, et una sacconara vecchia.

Una cascietta piena de ciceri piccola di mezo tumulo in circa, uno pantaro piccolo di canna con uno fuso, et una cunocchia tre libratti di stocci, sei canne di tela alli sette cruda una sporta nova di castagna, uno crivo di grano vecchio, una spata con suo pendente, doi matassari di canna, un’altro matassaro piccolo con poco filato, doi listratti de filato di stocci, uno schito con sua asta, una scupetta a focile vecchia, un’altra canna di scopetta con suo teneri, due segette di buda, una regia di ligno vecchia. Uno banco di tavola vecchio, una cista di virga di salice vecchia, quattro quatri di figure vecchie, fra le quali vi è uno grande della beata vergine tre altri di carta, un’altro piccolo vitriato, uno toccato di tela usato, una tovaglia di filondente usata, uno paro di paternostri vecchi, una sbersa di tela vecchia, uno pettine vecchio, uno scanno di ferula, et uno quatro di noce usato. Uno cascione di tavola vecchio dentro il quale vi sono diece pise di lino, et sette altre pise di lino dice d.a vid.a essere acconciato infilato uno sacco con due pise di bambace, due tumula di favolle, et uno indrigaturo di ferro.

Un’altra cascia con fermatura di ferro de fuori dentro la quale vi forno l’infratte robbe = Una tovaglia di tavola usata, una gunnella di lutto di rascietta usata, uno spulveri di tela di lino guarnito con rizze di filo bianco in ogni ieruna usato di tela alli quindici, uno avante letto della med.a tela lavorato, et guarnito come lo spulveri un’altro spulveri di tela alli quindici con marocculi bianchi che non è anco finito.

Uno paro di lenzola novi di tela alli quindici guarnito con lenze di filo bianco pinti ad aco quattro tele di spulveri nove di tela alli quindici con lenze lavorate ad aco de filo bianco. Uno cestinello di castagna novo dentro lo quale vi forno quattro lenze pinte ad aco di filo bianco. Una sberza di donna di rizza di filo bianco usata. Una coppolilla di piccirilli vecchia lavorata di sita colorata, et oro, uno paro di paternosti a colore di rosa secca d’osso intagliati, uno toccato vecchio di filo colorato, uno colletto di donna vecchio, una cannacca di perle di nove poste, con diece partituri d’oro con granatelli di cinque fila, una cultra di tela alli quindici lavorata usata piena di bambaca con fiocchi de filo bianco, sette canne di dubletto novo in tocco et sei altre canne di dubletto novo in tocco, una canna di bambacigno colorato novo, una rizziglia d’oro vecchia, uno casciotto colorato dentro lo quale vi forno uno crambaia vecchio lavorato atorno di sita bianca, una tovaglia di tela bianca guarnita con lo lavore detto lo drago di sita carmosina, uno innante sino de filondente lavorato di sita carmosina. Uno coscino di tela bianca lavorato di sita carmosina, uno filondente vecchio lavorato di sita carmosina. Uno casciotto di ferula una meza canna di trama de manna, una suttana usata con le maniche di tela accattatizza usate. Una cistella di virga di salice vecchia dentro la quale forno l’infratte robbe = doi filendenti bianchi usati, uno coscino di tela alli dudici usato lavorato di filo bianco atorno, uno velo nigro di donna usato. Item quattro libre di bambace in mattoli, uno bocale di faienza colorato rotto, et uno pignatello di faienza. Uno bocataro di ligno, uno pedanimolo di ligno.

Uno porco di rotola quindici incirca negro tre maglia d’amaccare di ligno cinque triaconi de ligno. Item un’altro letto consistente in uno matarazzo pieno di capizzi usato, uno capitale pieno di lana pecurina, con doi banchi di tavola, et sue tavole di lettera, due carrarizze per uso di massaria, una sporta di castagna vecchia, una cascia vecchia piena di bambaco spero, cepolle n° cento, una cerniglia nova uno panaro di canna novo, due carrate de ligna sei mazzi di frasche, una pignata di creta et una bumbula.

Dentro lo magazeno d’abasso vi sono l’infratte robbe = grano tumula cinquanta et orgio tumula trenta, ciceri tumula doi, linusa tumula sei giovora de ligno lunghi n° quattro, et virghe quattro, una ascia grande a due mani con suo manico usata, vomere n° tre aratri di ligno quattro, uno caccavo di rame usato, et un’altro dissero essere di donna Dianora Leone, due pale d’aira di ligno usate sei tridenti di ligno et uno mazzo di bastoni.

Di più detti vid.a et heredi dissero tenere di d.a heredità Una casa palatiata posta dentro d.a città nella parrocchia p.tta di santo petro, confine un’altra casa piccola terranea d’essi laura, et heredi dentro la quale sta uno molino con sue petre atto a macinare confinata di vie publiche, iux.a la quale vi è una casa palatiata consistente in tre membri superiori et altritanti inferiori nella quale al presente habitano donno gioseppe, diana et livia calegiurio …”. Dall’inventario dell’eredità di Micaele Caleiurio.[xix]

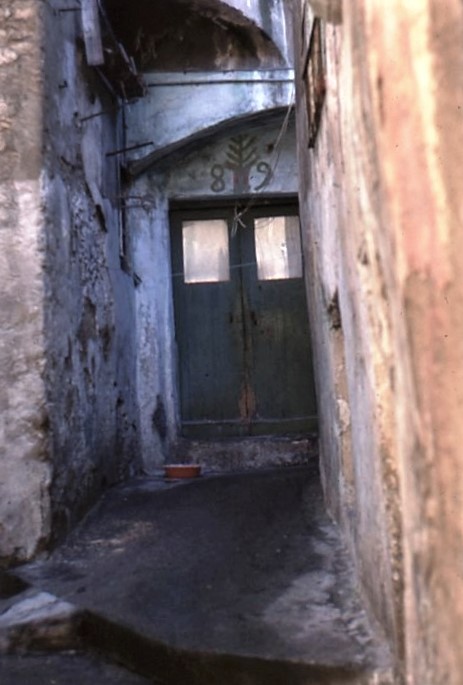

A testimonianza del sisma di quell’anno, la data del “1783” rimane sulla chiave dell’arco di una porta nel centro storico di Crotone

Un accordo tra vicini di casa

Accordo tra Gio Francesco Juliano ed i Borgese. “Gli anni passati pretendendo il q.m Gio. Domenico miniscalco marito della q.m fiore di spina possessori della casa che fu del qm Colantone Pyrrone al presente d’essi Borgisi tentare sincome tentò di rompere un muro di dette case affacciante dentro il cortiglio vicinale detto del caro vicino la piazza confine le case seu sala et parte d’essa che fu della q.m garetta di simurra al presente d’esso di Giuliano affacciante sim.te sopra lo vignano della d.a casa di esso Gio. Fran.co Juliano per il che fu litigato tra d.a garetta simurra et d.o qm Gio. dom.co miniscalco tanto in questa corte di cotrone quanto nella regia aud.za di questa provincia dalla quale mediante decreto fu provisto et ordinato che lo detto qm gio. dom.co miniscalco non innovasse cosa alcuna.. et dopo essendo pevenuta detta casa in potere di essi don Gio, Pietro Borghesio et Paula Borghesia (sorore) tentarno similmente di rompere sin come con effecto de fatto rompirno et fecero rompere il muro p.tto e fattoci rottura grande a modo di fenestra al che esso gio. fran.co juliano s’oppose et non permise che si seguisse detta fenestra ne passasse più inanze come cosa prejudiciale et percio li p.tti di Burgise havendone conosciuto non haver raggione disistirno di fare detta fenestra et han fatto pregare per mezzo d’amici ad esso Gio Francesco Juliano che se contentasse almeno che tenessero detta fenestra senza cantone ma cosi rutta come al presente se ritrova.. cosi similmente se contenta esso Gio. Fran.co che essi borgesi possano alzare e fare alzare lo muro delle dette loro case sopra detta rottura o fenestra di modo che possa paraggiare e paraggi con la fresa dell’altra casa conticua ad essi di Borgisi affacciante sopra lo vignano et principale intrata di detta loro casa verso la casa di Gio. dom.co villirillo e Salvatore Cimino et altri di modo che la detta fresa sia acqua fundente sopra detto vignano affacciante alle dette case di villirillo e cimino”.[xx]

A testimonianza del sisma di quell’anno, la data “1833” rimane sulla chiave dell’arco di una porta nel centro storico di Crotone.

La grave crisi seicentesca

Il terremoto del 27 marzo 1638 scuote la città e danneggia la cattedrale ed il vescovato, facendo rovinare alcuni edifici religiosi e alcune case. I frati del monastero di Santa Maria del Soccorso degli Osservanti per poter riparare la sacristia e le fabbriche del convento, vendono a Hieronymo della Motta Vigliegas “quoddam bascium unius camerae domorum”, situato in parrocchia di San Pietro che è “dirutus et collapsus” a causa del terremoto.[xxi]

Se la prima metà del Seicento è segnata dalla stagnazione economica della città, ridotta a piazzaforte e soggetta al presidio ed all’alloggiamento dei militari, la seconda metà mostra una forte diminuzione della popolazione a causa delle pestilenze. L’alta mortalità si manifestò in maniera così micidiale e prolungata, in quanto fu favorita da cattive annate, con una persistente siccità e da raccolti falcidiati dai parassiti. L’effetto combinato della carestia e dell’alta mortalità è causa del deterioramento e della rovina di molte abitazioni, specie di quelle abitate dai coloni, che sono i soggetti più esposti fisicamente ed economicamente.

Alla spaventosa epidemia della primavera del 1655 segue l’incubo della peste, che spopola e paralizza il commercio. Il disastroso terremoto del 7 novembre 1659 scuote gli edifici e fa cadere il campanile della cattedrale. Dopo una calda e arida primavera, arrivano nell’estate del 1661 le cavallette: l’anno successivo i bruchi rovinano il raccolto. Nel 1664 la carestia miete numerose vittime. Miseria e desolazione caratterizzano una città che dai circa 5000 abitanti dell’inizio del secolo, ne conta ora solo 3000, e dove per il fallimento dei raccolti molti coloni sono in carcere o sono fuggiti e molte case sono sfitte ed in abbandono. Nella primavera burrascosa del 1668 la popolazione patisce la fame. In pochi anni la popolazione si è quasi dimezzata: dai 700 fuochi del 1648 è passata ai 446 del 1669. Si apre in questi anni la fase più infausta che porterà la città quasi allo spopolamento.

Crotone, centro storico.

Il fallimento completo del raccolto del 1671 determina una disastrosa carestia. La fame ed un inverno rigido e piovoso, favoriscono una gravissima epidemia che imperversa dal febbraio 1672 al luglio 1673. I documenti dell’epoca evidenziano la fase di rovina e di spopolamento. Essi ci testimoniano il dramma di molte famiglie dei coloni, che patiscono la fame, in quanto sono preda dell’usura e dei debiti, che hanno portato i figli ed i mariti in carcere o in un rifugio. Molte abitazioni dotali passano in proprietà degli speculatori, altre sono vendute per poter far fronte ai debiti ed alimentare la famiglia, altre rimaste vuote velocemente rovinano.

La fame e la pestilenza cominciano a colpire dapprima gli strati sociali più deboli economicamente, per poi investire anche i proprietari e gli ecclesiastici. In una relazione inviata da Crotone nell’agosto 1672, da Lelio Manfredi al nunzio di Napoli, si legge: “… in Cotrone e luochi per diece miglia distanti non s’intende correr infermità comune, e maligna, ne qui da maggio in qua son morti di mali diversi più che quaranta persone incirca della gente più povera, che nella carestia si è malamente cibata e patito disagi nell’inverno passato horidissimo. E di presente sibene com’è solito ognanno in queste marine si veggono febricitanti, che sono per la maggior parte di quei che pratticano in campagna e sregolatamente usano de’ frutti”.[xxii]

Il 26 novembre 1663 Laurentio e Gio. Thomaso de Vennere affermano che “ritrovandosi essi di Vennere, patre, et figlio veri et liquidi debitori d’esso Carlo di Messina in docati cento quaranta dui et mezzo per prezzo di tt.la centoventicinque et mezzo di grano et docati trentacinque per altri tanti che li doveano dell’anno milleseicento cinquanta nove inclusi tutti in detta somma di docati cento quarantadui et mezzo conforme appare per obligatione penes acta della Regia Corte di questa Città per mano del notar Ger.mo Felice Protentino sotto il di trenta d’agosto dell’anno mille seicento sessanta uno alla quale et non havendono potuto essi di Vennera sodisfare a quanto sono tenuti in virtù dell’obligatione p.tta quella ultimamente fu da esso Carlo incusata et conseguentemente carcerato nelle carceri d’essa Regia Corte esso Lorenzo, nelle quali carceri havendo dimorato per il spatio di quaranta giorni et più per non poter complire ultimamente per non morirsi in dette carceri”, chiede di poter vendere una casa palatiata dotale.[xxiii]

Nel 1664 Luccia Lucifero come erede dell’arcidiacono Vezza, possiede una certa casa “palatiata consistente “in pluribus membris superioribus et inferioribus sita intus hanc civitat. Crotonis in Parochia S. M.a Prot. iuxta muros Civit. loco ubi dicitur le grotte dell’Archid.o Vezza via pub.ca mediante”, che “est quasi diruta et partim proxima ad ruinam”.[xxiv]

Il 24 aprile 1667 la vedova Elisabetta Leto ed i suoi figli asseriscono di possedere “una casa palatiata nella parochia di S(an)to Pietro … consistente d(ett)a casa in doi membri medio e basso con suo magazeno contiguo et vignano di pietra … bisognando in essa molti repari che per la loro impotenza si rendono inhabili farli et facilmente la sud(ett)a casa pateria pericolo di cascare in grave loro interesse”. Non avendo il denaro per restaurarla, prima di perderla completamente, la vedova è costretta a vendere la casa per ducati 70 a Maria Morea.[xxv]

Crotone, centro storico.

Il 14 gennaio 1670 il reverendo Prospero Crescente afferma di possedere “due camere una grande et una piccola, li quali minacciano ruina per esserno disfatti et la camera piccola discoperta romasta casaleno per li bisogni sud.i site e poste dentro in par. S. Margarita … acciò potesse una di quelle racconciare et fabricare non havendo denaro per li bisogni occorrono essersi deliberato vendere una d’essi cioè la piccola con suo alto et basso affacciante alla strata che fa cantonera … acciò del denaro se ne possa accomodare l’altra camera”. La casa piccola è venduta per ducati 15 al canonico Jo Paulo Valente, il quale possiede anche una casa confinante, “con conditione ancora ch’esso Gio Paulo possa alzare a suo modo et fare una finestra con cantoni supra la camera grande desso D. Prospero a suo modo et come li tornerà commodo”.[xxvi]

Se alcuni ecclesiastici e del ceto medio sono costretti a vendere una parte delle proprietà per poterne riparare il rimanente, ben più drammatica è la condizione che sono costretti ad affrontare i coloni. Il 23 marzo 1670 i coniugi Gasparo Russo e Julia Thesoriera, assieme al figlio Fabrito, affermano che “esso Gasparo più mesi sono e stato carcerato nelli carceri criminali di questa Regia Corte per debiti contrattosi in più anni per sustentar essa Giulia, Fabritio et altra figliola per la quale carceratione patiscano grandemente della fame et si prestarno per l’escarceratione d’esso una somma di denari et anco per guarirsi essa Giulia la quale più mesi sono se ritrova in un fundo di lecto con infermità incurabile che vi bisogna grossa spesa, et si dubitano per li debiti contratti in d(ett)a carceratione non torni carc(era)to et loro figlioli moressero della fame che pero che non morirsi d(ett)o Gasparo shanno deliberato vendere una casa seu torre disfatta senza tavole trava et altri reparamenti che si minaccia ruina … dotale di essa Giulia … consistente in basso et dui alti”. La casa che è situata in parrocchia di Santa Maria de Prothospatariis è venduta per ducati 55 ad Antonina Squeri, dalla quale Giulia Tesoriere ha già ricevuto in anticipo 38 ducati in contanti, che le sono serviti per scarcerare il marito.[xxvii]

Sullo stesso tono sono altre testimonianze. I coniugi e aristocratici Cristofaro Pallone e Vittoria Berlingieri, il 6 febbraio 1671 sono costretti a vendere per ducati 280 al tenente del castello Joanne Duarte, alcune “case palatiate consistenti in più membri superiori et inferiori”, poste in parrocchia di S. Salvatore. La vendita è motivata in quanto il denaro serve per “applicarlo in estintione di crediti che sono sopra suoi beni … et perché non torna utile ad essi coniugi tener le case predette gia che tengono bisogno de reparo si di fabriche come de trave et tavole, nel quale bisogneria grossa spesa senza qual reparo corrono evidente pericolo di cascare”.[xxviii]

I frati del convento dei minimi di Gesù e Maria decidono di vendere “un magazzeno seu casetta con alto et basso”. La casa situata in parrocchia di San Pietro, “si suole locare il primo aere carlini quindici in circa et altri tanti il basso, et al presente è restato vacuo per la mancanza di cittadini in detta città oltre che vi bisognano ogn’anno riparo”.[xxix] Antonio Granello il primo maggio1673, afferma che possiede una “casa palatiata in uno appartamento” in par. S. Salvatore che “se ritrova così diruta senza trava et ciaramidi”, la vende a Gioseppe Lucifero per ducati 70. I mastri fabricatori Gio. Andrea di Messina e Giulio Cesare Lucifero, attestano che “per esser sfatta di legname e bisognosa di molto ripari per non cascare”, la avevano apprezzata per ducati 50.[xxx]

La lunga e grave crisi e lo spopolamento della città sono resi evidenti da ciò che successe al pio monte dei morti del Purgatorio, che per l’alta mortalità rischiò il fallimento. Gli ufficiali del monte affermarono che “in tempo che fu la mortalità in questa città ultimamente nell’anno 1672 et 1673 restorno da sodisfare le messe che deve far celebrare d.o pio monte per l’Anime di molti fratelli et sorelle per non esser stati sufficienti l’elemosine et l’entrate di d.o monte per lo che n’è resultato che la maggior parte delli fratelli et sorelle han lasciato di sodisfare la solita carità da farsi settimana per settimana secondo il stabilimento di d.o monte”. Per riprendere credibilità, possedendo “una casa palatiata in dui membri superiori e dui inferiori”, sita nella parrocchia di S. Maria Protospataro loco la Piscaria”, la vendono per ducati 100 a Domenico Cirrelli per far celebrare le messe per l’anima dei fratelli e sorelle.[xxxi]

La povertà in cui erano costretti a vivere i coloni è evidenziata dagli inventari delle poche cose che si trovavano nelle case dove abitavano. Riportiamo l’esempio del fu colono Horatio Meza, che descrive l’arredo di una casa tipica di quel tempo: “uno sproviero di lino usato, dui matarazzi di lana, dui para di lenzola usati, dui coperti, dui para di coscina, una lettera, uno vestito di filo massolino usato et un altro di scotto usato, sei cammisi, cinque para di calzonelli usati, tre tovagli di tavola, otto serviette, dui buffetti vecchi, dui baugli usati, dui casci usati, tre seggi di paglia, quattro quatri con diversi santi usati, tre seggi di corio vecchi, dieci piatti di faenza piccoli, setti pignati, una frissura di rame, una caldarella di rame usati, dui capati, uno tripede di ferro e tre cortella.”[xxxii]

Crotone, centro storico.

Lo spopolamento

La crisi, che ha il suo apice nei primi decenni della seconda metà del Seicento, prolunga i suoi effetti fino alla fine del secolo. Essa alla lunga colpisce anche i possidenti e gli enti ecclesiastici. Le case non più affittate, o con fittavoli morosi, non rendono anzi causano spese. Si cerca perciò di venderle.

L’aristocratico Gio. Batt.a Barricellis possiede “una casa palatiata in dui membri alto e basso et nel alto una parita di tavole”. La casa è situata in parrocchia di Santa Maria de Prothospatariis, “confine il magazeno della S(igno)ra Anna Suriano il casaleno di d(ett)o S.r Cap(ita)no Dom(eni)co via p(ubli)ca et altri fini et non rendendo comodo ad esso Gio. Batt(ist)a tener d(ett)a casa, mentre con affittarla e venuta a tal segno che minaccia ruina ha deliberato venderla al d(ett)o Cap(itano) Dom(eni)co Barricellis” per ducati 40.[xxxiii]

La confraternita della SS.ma Pietà tramite il suo procuratore, il parroco di Santa Margherita Paulo Negro, vende a Bernardo Ernandes per ducati 40 “una casa palatiata in dui membri alto et basso confine la casa di Pietro d’Oliva, confine un altra camera di essa confraternita nella parocchia di S. Veneranda”. La vendita è motivata dal fatto che “conoscendo che d(ett)a casa tenendo detta confraternita non ne percipe cos’alcuna stante per l’annata calamitosa, non si trova di affittare”.[xxxiv]

I coloni, per non finire in prigione, si danno alla macchia. Nel 1680 i coniugi Elena Cavedo e Gioseppe Oppido, “per eximersi di alcuni debiti contratti per esso gioseppe per alimentarsi a segno tale che sta refuggiato non havendo modo pagarli et anche non havendono modo di pagare annui docati cinque et tari uno per la celebratione di una messa la settimana per la qual assensa verrebbe da patiri l’anima di suo fratello”, hanno deliberato vendere per ducati 92 e mezzo una loro casa palatiata con un vignano di pietra, avuta in eredita dal fratello di Elena Cavedo, ai coniugi Scipione Pantisano e Anna Villirillo, i quali ne prendono possesso “in quella caminando sagliendo calando aperendo et chiudendo le porte et fenestri”.[xxxv]

Il 10 settembre 1689 Margarita Sayavedere, moglie del colono Geronimo Furci, chiede di poter vendere la casa dotale, in quanto “per l’annate corsi calamitosi tanto per la siccità quanto per i bruculi d(ett)o suo marito ha perso il sementato molti anni per la qual causa contrasse molti debiti, il tutto per alimentare essa e figli, et non havendoli possuto sodisfare si ridosse ponersi in un refuggio, et vedendosi essa constituta redotta in una grandissima miseria senza modo di potersi cibare ne essa ne detti suoi figli il tutto per non poter fatigare d(ett)o suo marito con la quale fatiga potea alimentare la sua famiglia spontaniamente se redusse supplicare S. E. accio li concedesse il suo beneplacito di poter vendere una sua casa dotale”.[xxxvi]

La città svuotata di abitanti mostra ormai i molti luoghi vuoti ed in abbandono lasciati dalle case rovinate, specie nella parte bassa in parrocchia di Santa Maria de Prothospatariis e nella Pescheria, dove abitano i braccianti ed i coloni.

Spesso su di esse gravano censi dovuti agli enti ecclesiastici ed anche per questo non è redditizio impiegare capitali per ripararle. La visita del 1699 ai luoghi ecclesiastici della città, effettuata dal vescovo Marco Rama, elenca molti edifici “diruti” ed in abbandono. È il caso di alcune case appartenenti al beneficio di Sant’Antonio della famiglia De Nigro, il quale possedeva “quasdam domos in parocchia SS. Salvatoris”, che nel 1664, al tempo della visita del vescovo Hieronymo Carafa, davano al beneficio 14 ducati annui. In seguito “sive negligentia, sive antiquitate corruerunt”, cosicché di loro rimase solo il suolo.[xxxvii] Oppure dei “li furono casalini hoggi giardinello”, e delle “due case avanti la Parocchia de SS. Pietro e Paulo … che fruttavano il canone d’annui car(li)ni sei, al presente vi è il suolo”, appartenenti all’arcidiaconato,[xxxviii] o delle due case appartenenti al beneficio di S. Maria de Jesu, che in passato fruttavano annualmente otto ducati ed ora sono “dirute”,[xxxix] ecc.

Col passare del tempo, la diminuzione della rendita e la svendita di molti immobili e di suoli vuoti, facilitano la costruzione di nuove strutture edilizie. Non mancano tentativi da parte degli eredi di impegnare parte del capitale nel restauro e nella costruzione di edifici, ancora largamente costruiti in legno, che in alcuni casi assumono l’aspetto di veri e propri palazzi. Da una nota delle spese, per riparare una casa di proprietà di Felice de Barracca, fatta dal mastro fabricatore Andrea Messina e dal mastro carpentiere Paulo de Sanda, possiamo farci un’idea di come era formata una casa e dei prezzi correnti nella seconda metà del Seicento.

“In primis fallacche per far l’astraco alla loggia dell’ultimo appartamento carlini trentacinque, chiodi carlini setti e mezzo, dui travette carlini otto, per le nostre giornate carlini otto, arena et acqua carlini diece, minatura di calce carlini diece, strace pesato carlini otto, per diece giornate per arrizzare parte le mura della casa docati quattro, manipoli carlini trenta, arena per coprire l’astraco carlini dui, trave per la sala di sopra carlini quindici, per una finestra nella camera del furno di sopra quattro tavole carlini quattro, pedarelli tre carlini tre, chiodi e dubrine carlini cinque, mastria carlini cinque. Di più per fallacche per l’astraco della sala di sopra carlini dieci, mattoni per detto astraco e quelli delle camere di sopra n.° trecentosessanta carlini quindici, per quattro finestre nello quarto di abasso tavole di castagna n.° venti docati sei, pedarelli di castagna per dette finestre carlini venti, chiodi e dublone carlini venti, mastria di dette finestre docati sei, per uno travo nella stalla carlini dudici, tavole per l’intempiata della sala di sopra et camere di sopra n.° trenta docati tre, una porta nella stalla, tavole n.° cinque carlini cinque, pedarelli carlini quattro, chiodi et dubloni carlini tre, mastria carlini cinque, per acconciare il portone chiodi et mastria et altro carlini quindici, per acconciare il tavolato del p.mo astraco d’innanzi la porta della sala di basso carlini trentacinque, due travette carlini quattrodici, chiodi carlini quattro e mezzo, mastria carlini setti”.[xl]

Crotone, centro storico.

La rinascita Settecentesca

All’inizio del Settecento la proprietà immobiliare degli enti ecclesiastici è più che consistente. Il clero possiede 56 case, 3 casalini, 33 botteghe, 20 magazzini, 5 calcinari e 4 case palaziate. Grava inoltre con uno o più censi quasi tutti gli altri edifici. Ben 207 censi sono infissi su case, 15 su casalini, magazzini e botteghe, ed altri 190 canoni sono genericamente sulle “robbe”.

Gli abitanti sono oppressi da censi, canoni e fitti; debiti che per l’insolvenza si accrescono, determinando la crisi del creditore. Pochissimi pagano e censi e canoni aumentano, gravando, nel 1720, 213 case, 3 casalini, 11 magazzini, 9 botteghe, 7 palazzi, 3 forge e 5 calcinari. Il clero, soggetto alla dignità episcopale, costituito da 6 dignità, 18 canonici, 5 parroci, 14 cappellani, 15 chierici beneficiati, 60 chierici celibi e 9 coniugati, conserva ancora nel 1720 una proprietà immobiliare composta da 69 case, 26 botteghe, 5 case palaziate, 8 magazzini ed un palazzo.[xli]

Se la proprietà immobiliare degli enti ecclesiastici pur così massiccia è in crisi ed in abbandono, a causa della ristrettezza economica dei ceti popolari, non così è per quella dei nuovi e vecchi ceti sociali facoltosi dediti al commercio ed al mercato granario. Con la fine delle grandi mortalità ed il riattivarsi del commercio granario, gli edifici dei nobili e dei mercanti, con le nuove opportunità e per i nuovi stili di vita, cominciarono ad allungarsi, allargarsi ed elevarsi. Le case palatiate aumentarono e quelle esistenti si ampliarono e si elevarono formando dei blocchi urbani. Si rinforzarono le vecchie mura e si sostituirono quelle comuni di creta con nuove di fabbrica, per poter così elevare. Così gli edifici degli arricchiti aumentarono in numero ed in volumetria, anche se ufficialmente la popolazione residente rimase più o meno costante, contando solo 444 fuochi nel 1732 a fronte dei 446 fuochi del 1669.

Le nuove costruzioni, balconate e con le loggette affaccianti a mare, chiudono stretti e vicoli, impedendo la vista e l’aria alle abitazioni più basse, dove abitano i coloni ed i braccianti. Tra il 1700 ed il 1730, anche l’affitto aumentò di uno/due ducati: le case da ducati 6 a 7, le botteghe da ducati 9 a 10, le case palaziate da ducati 7 a 10.[xlii]

Il sacerdote Carlo Sillano possiede una casa palatiata consistente in cinque membri e tre appartamenti, cioè superiore, mezzano e basso, cortile, scala di pietra e pozzo ed un casaleno dentro detto cortile in parrocchia di S. Maria de Prothospatariis[xliii] Carlo Bonello, parroco di S. Salvatore, dona a suor Agnesa Garetto, “monaca vezoca”, una casa palatiata in più camere e bassi con scala di pietra e vignano.[xliv] Giuseppe Riccio abita in “una casa palatiata isolata con più e diversi membri in par. S. Pietro e Paolo et affaccianti nelle mura delle fontanelle”.[xlv] Mutio de Vite lascia agli eredi “una casa palatiata in più e diversi membri sita e posta in par. S. Salvatore composta dalla camera del mare con la sala e da tre camarelle e sua scala, e vignano di fabrica e pietra affacciantino al cortile et alla strada pubblica”.[xlvi]

Il mastro Pietro Giovanni Cimino possiede “una casa palatiata con più e diversi membri seu camere alte, soprane e bassamenti con magazeno e puzzo sorgente”, sita in par. S. Maria Protospatariis.[xlvii] Il canonico Andrea Quercio possiede “nel largo delli rivellini una casa palatiata … con cortile di cantoni, e scala di cantoni e dalla parte di dentro cotrone con scala di pietra, con più e diverse camere e bassi magazeno e cellaro”.[xlviii] Felice Cavaliere compra da Ippolita Massa una casa palaziata posta in par. S. Veneranda “consistente detta casa palaziata in una camera superiore divisa in due con parete di tavole in mezzo ed un basso anche diviso in due con muretto di mattoni, scala con cinque scaloni di pietre e l’altri scaloni di tavole ed un portonello di cantoni”.[xlix]

Crotone, centro storico.

La costruzione dei palazzi

Cominciò sempre in questi primi decenni del Settecento la distruzione di numerose case terrane e case palatiate per fare spazio ai nuovi palazzi. Riportiamo uno dei tanti esempi, che evidenzia la grande trasformazione urbana.

Il decano Giovanni Battista Sisca, nel 1704, intraprende la costruzione del suo palazzo su alcune case che già possiede. Egli chiede ed ottiene dall’università di Crotone di “terrar con muro l’introito delle sue case alla strada delle mura et anco un imboccatura d’uno stritto, che non ha esito, il quale è tra la camera nuova d’esso decano e le case di Leonardo Cirrello, tanto più che non apporta pregiuditio alcuno al p(ubli)co anzi ornamento”.[l]

Anni dopo, il 23 gennaio 1745, Salvatore Gargana di circa settanta anni, così descriveva il luogo dove era avvenuto costruzione del palazzo del decano. “Le case dette di Tirioli sopra la Pischeria di questa predetta città erano tre bassi e tre camere di sopra e fra queste e quelle dette di Mimmo Cirrelli vi era una via larga, che si ci giocava alle smarre e le dette case di Tirioli eran a man destra e venivan abbitate dal Decano D. Gio. Battista Sisca, da un altro uomo col naso mangiato e da più femine, ed alla punta di dette case vi era la timpa, ed immediate a questa vi era un casaleno lungo … e doppo di più anni dette case di Tirioli furon sfabricate da Tomaso Altomare e Francesco Partale d’ordine del detto Decano Sisca e da questo poi fatte rifabricare per detti di Partale e Altomare a nuova pianta di Palazzo, includendovi dette case e casaleno e fattene un palazzo”.[li]

L’abitato, ristretto e costretto a svilupparsi all’interno dalle mura, erose gli spazi vuoti e gli orti e distrusse, aggregò, incorporò e si innalzò, sui piccoli edifici preesistenti. Molte vie, vinelle, larghi e suoli pubblici furono chiusi, murati e privatizzati, divenendo parte dei nuovi edifici, che si svilupparono senza interruzione di continuità, lungo le strade principali e le piazze, che divennero sempre più strette, per le quali si accedeva ai luoghi pubblici ed ecclesiastici. Per avere un’idea dell’espansione edilizia causata dalla nascita di questi nuovi palazzi, basta notare che nel 1699 il vescovo Marco Rama enumera 7 palazzi, nel 1720 il vescovo Anselmo La Pena 19, e nel 1743 il catasto onciario ne riporta 21.[lii]

Coloni e braccianti furono espulsi dalle aree migliori e più salubri della città, nelle quali la ventilazione era maggiore e da dove lo sguardo, spaziando sopra le alte muraglie, poteva godere la veduta del mare e dei monti. Essi dovettero abitare i bassi bui ed umidi dei palazzi o insediarsi nelle zone più basse, marginali e malsane della città, esposte alla calura, all’afa ed all’umidità.

A ricordo delle case terrane e delle case palaziate distrutte, spesso rimase il pagamento dei censi agli enti ecclesiastici da parte dei nuovi proprietari delle abitazioni, che erano state inglobate nel nuovo palazzo e nel nuovo e più vasto edificio. Tra i molti esempi si porta la dichiarazione di Ludovico Russo che, nel 1754 affermava di possedere “una casa palatiata, seu due camere superiori e loro basso lungo quanto sono dette due camere, site nel palazzo dei furono Michelangelo e Domenico de Laurentis posto in par. S. Veneranda e Anastasia”,[liii] ed il caso del palazzo dei Presterà composto da più e diversi membri superiori e inferiori con cisterna, che inglobò l’abitazione degli eredi delle confinanti sorelle Mezà tanto da formarne un membro.[liv]

Il caso del palazzo costruito dal nobile Annibale Berlingieri è un esempio dei mutamenti avvenuti in quegli anni. Per fare il nuovo palazzo di famiglia il nobile acquistò gli edifici vicini alla sua vecchia casa,[lv] ed al magazzino che possedeva di fronte alla porta grande delle clarisse.[lvi] Proseguì abbattendo alcuni casalini e case, fece abbassare alcune case grandi e palazzotti, in modo da fare la piazza e il cortile,[lvii] costruire il nuovo edificio,[lviii] e “dar lume” alle camere.[lix] Alcune case divennero stalle e magazzini, numerose vie pubbliche furono murate e annesse, ed anche la vicina chiesa parrocchiale di Santa Veneranda perdette la sua autonomia spaziale e religiosa, divenendo di fatto un oratorio privato. Separata da un vicolo, essa fu mutata di forma ed accorpata al nuovo palazzo, e mutò anche il suo titolo.

Sovente la costruzione dei nuovi palazzi è accompagnata da lunghe ed interminabili liti, come quella che divampò tra i Suriano ed De Castillo, i cui palazzi erano vicini. Bernardino Suriano, sulla casa palaziata e su alcune case ereditate dalla moglie Anna Suriano, nonchè su altre da lui acquistate, costruì dalle fondamenta il nuovo palazzo di famiglia, poco prima della metà del Settecento. Nel 1740 infatti Maria del Castillo, figlia ed erede di Antonio del Castillo e di Anna Barricellis, proprietaria del palazzo dei De Castillo, intentava causa contro Bernardino Suriano ed il figlio Raffaele, i quali avevano iniziato la costruzione di un grande fabbricato che dava fastidio alla sua costruzione.[lx]

Lo stesso successe per il palazzo fatto costruire dai Farina. Le clarisse possedevano un “comprensorio di case distrutto dal tempo di maniera che molte d’esse minacciano una evidente rovina e non avendo esso venerabile monastero denaro contante o altri effetti da poterle riparare”, il 28 ottobre 1738 lo vendettero a Domenico Aniello Farina, un mercante originario di Nocera dei Pagani. Nell’atto di vendita così è descritto l’immobile: “una pertinenza di case sita e posta entro questa città nella parrocchia del SS.mo Salvatore, nel luogo detto il largo del Castello, consistente detto comprensorio in più e diverse case e casette tutte unite, che formano un casamento grande, isolato, senza confinanza di mura d’altre case, ma tutte connesse e concatenate l’una con l’altra, confine dalla parte di tramontana la strada e la chiesa d’essa venerabile parrocchia, via mediante, dalla parte di levante confine colle muraglia della città e prospettiva del castello, ampla strada mediante, dalla parte di mezzogiorno con il largo e veduta del detto castello, e dalla parte di ponente con le case che furono del qm reverendo D. Carlo Bonelli, oggi del pio Monte de Morti di questa già detta città, via mediante”.[lxi]

Il Farina trasformò ben presto il casamento in palazzo, che già esiste nel 1743. Poco dopo che il Farina ebbe edificato il suo palazzo, che era isolato da tutti e quattro i lati, i fratelli Monteleone, che possedevano una casa nelle vicinanze, cercarono di restaurarla e renderla moderna e di alzarla. Ma appena ebbero iniziato i lavori, ne furono impediti dal Farina. Ebbe così inizio una lunga lite che durerà molti anni e cesserà solo dopo la morte del Farina con un accordo tra le parti[lxii]

Lo stesso avverrà per il palazzo degli Sculco. Dopo aver acquistato nel 1767 dai coniugi Antonio Ruffo e Petrolina Juzzolino, una terza parte di casa dotale vicina al loro palazzo,[lxiii] gli Sculco si impossessano anche delle confinanti casette dei Falbo e dei coniugi La Piccola. Si accordano poi con il canonico Gio. Battista Schipano, proprietario di un palazzo che è di fronte al loro. Avendo gli Sculco acquistato vicino al loro palazzo alcune piccole case, ed essendoci anche un vaglio o luogo vuoto, e volendo alzare le case e costruire nello spiazzo e unire le nuove fabbriche al loro palazzo, poiché così facendo si impedirà la veduta del mare e dei monti al palazzo dello Schipani, ottengono dal canonico la concessione di questa servitù.[lxiv] Nel mese successivo il cavaliere Carlo Sculco acquista uno spiazzo di proprietà del convento di San Francesco d’Assisi. I francescani possedendo in parrocchia dei SS. Pietro e Paolo “un antico luogo di casaleno”, situato sotto il palazzo degli Sculco e confinante con la casa che fu di Teresa Falbo, ora di proprietà degli Sculco, e quelle degli eredi del fu Leonardo Villaroya, lo cedono per un censo annuo.

I nuovi proprietari hanno intenzione di migliorarlo, fabbricandolo ed unendolo al loro palazzo,[lxv] che proprio in questi anni si sta ampliando, costruendo anche alcune camere al muro confinante con il vicino palazzo di Filippo Marzano,[lxvi] con i quali ben presto entrano in lite in quanto il nuovo fabbricato chiude la vista del mare e dei monti a quello del canonico G. B. Schipano, ostacolando e sovrastando quello dei Marzano.[lxvii]

I numeri 8 e 9 contro il malocchio, sopra una porta del centro storico di Crotone.

La situazione abitativa alla fine del Settecento

Alla fine del Settecento numerose famiglie abitano in una sola stanza, costituita da un basso o da una casa matta, oppure in una casa terranea, il cui fitto oscilla intorno ai 4 ducati annui. La maggior parte delle case sono composte da una camera col corrispondente basso unito da una scala di legname: “Casa consistente in un alto e basso con scala di legname franca, libera e sciolta d’ogni peso e servitù con li precitati patti e condizioni che volendo detto Gio. Vittorio vendere in qualsiasi tempo, o li suoi eredi volessero vendere la detta casa, in tal caso vuole che sia preferito alla compra della med.ma del cennato qm Orsini, e suoi eredi, con pagare il prezzo di detta casa per quanto sarà allora apprezzata”.[lxviii]

Un alto e basso, detti anche soprano e sottano, che possono affittarsi separatamente, o assieme, con un contratto verbale, nella maggior parte annuale e con pagamento in una o tre rate, e con scadenza quasi sempre il 13 settembre.[lxix] A seconda della sua condizione, estensione e posizione il prezzo annuo di fitto può variare dai ducati 6 e grana 50 ai ducati 10; oscillando in media intorno ai ducati otto. Questo tipo di casa era formata da muri di calce, muri di creta, ceramidi, cantoni, forno, focolajo e legname. Queste voci assieme al valore del luogo ne determinavano il prezzo. Ad esempio: a) muri di calce canne 10 a carlini 30 la canna = duc. 30; b) muri di creta canne 5 a carlini 24 la canna = duc. 12; c) ceramidi = duc. 4; d) cantoni, forno e focolajo = duc. 4; e) luogo = duc. 5; f) legname = duc. 16; totale duc. 71.[lxx]

Il prezzo di questo tipo di casa variava tra i 60 ed i 180 ducati. Riportiamo alcuni costi per la costruzione o riparazione di un edificio: Mastro fabricatore 40 grana a giornata, Mastro Falegname 40 grana a giornata, discepolo 20 grana a giornata, creta 4 grana a viaggio, arena 3 grana a viaggio, calce 25 grana a tomolata, ceramidi 15 grana a centinaio, tijlli 3 grana per unità, chiodi grossi 4 grana per unità, mattoni 40 grana al centinaio.[lxxi]

Edicola votiva nel centro storico di Crotone.

Accanto a questo tipo più frequente si possono trovare altre tipologie, ad esempio: “casa composta da tre bassi, quattro camere nel primo quarto e due nel secondo”,[lxxii] “casa con due camere e tre bassi”, ecc. In questi casi la rendita che ne riceve il proprietario aumenta in quanto può stipulare più contratti di fitto: “suole affittarsi due camere duc. 13 e li tre bassi duc. 12 e grana 50”.[lxxiii] A volte veniva stipulato un contratto di fitto di più anni, ed il padrone della casa usava prendersi due o tre annate anticipate e, per compensare l’inquilino del danno, “si conveniva far qualche rilascio per compensar il lucro cessante”, cioè si praticava uno sconto sul fitto annuo.[lxxiv]

Anche se durante il Settecento numerosi sono i nuovi palazzi, la casa palaziata, mutata di forma ed ampliata, rimane l’elemento più presente e predominante. Ne riportiamo un esempio. Casa palaziata composta “in due quarti quali hanno l’entrata colle rispettive gradinate da dentro il cortile della medesima. L’uno quarto ha tre appartamenti, soprano, medio e sottano. Il soprano consta di tre stanze, una delle quali è divisa da un divisorio di tavole. Il medio ha sei stanze ed il sottano due. L’altro quarto consta di due appartamenti, soprano e sottano. Il soprano consiste in due stanze dimezzate da divisori di tavole, ed il sottano d’altre due stanze.” Il valore di un simile edificio era valutato in ducati 1926 e grana 35 e dava una rendita annua di ducati 60 da pagarsi in tre rate, cioè a Natale, Pasqua e settembre.[lxxv]

Edicola votiva nel centro storico di Crotone.

La casa

L’abitazione, sia nella disposizione ed articolazione degli spazi, sia nell’impianto, sia nelle tecniche e nei materiali impiegati, è condizionata dal contesto naturale ed economico in cui è inserita. Il binomio semina/pascolo (grano/formaggio) e l’economia del latifondo, con la rotazione triennale dei terreni ad essa collegata, hanno favorito il permanere di una società, formata da pochi proprietari di estese terre, che concedono in fitto temporaneo a molti coloni.

La conservazione del grano nei magazzini, e la commercializzazione attraverso il porto, hanno permesso la formazione di un ceto non legato direttamente alla terra; ceto che in condizioni economiche favorevoli divenne robusto e folto, come evidenzia il ceto della mastranza e le numerose botteghe, alimentate da una ristretta economia di corte. In questo circuito economico, condizionato soprattutto dal mercato del grano, la proprietà della terra non subì grandi variazioni nelle sue dimensioni, e rimase privilegio di un ristretto ed esclusivo nucleo di famiglie aristocratiche. Padroni del seggio nobiliare e protetti nella complicità dai vincoli parentali, i nobili esercitarono per secoli impunemente il potere sugli uomini e sulle cose.

Gli istituti del maggiorascato e del fedecommesso, praticati dalla nobiltà crotonese, permisero anche la conservazione della proprietà immobiliare, mantenendola integra, intatta ed indivisa nel tempo. In tal modo, quando le condizioni economiche favorevoli lo permisero, favorirono la crescita e la formazione dei palazzi nobiliari.

Ben diversa fu la condizione abitativa degli altri ceti (mastri, coloni, braccianti, bordonari, ecc.). La divisione in più porzioni, per dotazione e per eredità, della casa favorì la frammentazione delle strutture abitative. L’abitazione, composta da poche e piccole “camare”, divenne a volte inabitabile ed inadatta a sopperire anche alle poche esigenze essenziali di una famiglia popolare. La divisione della casa tra più eredi, o tra più doti, e l’aumentare col passare del tempo dei soggetti, che avevano diritti sulla stessa proprietà, crearono odi e discordie. Spesso si arrivò allo smembramento e alla vendita dell’immobile, o di alcune sue parti. Questa condizione favorì l’acquisizione di molte di queste piccole porzioni da parte dei nobili, che le accorparono, inglobandole nel nuovo e vicino palazzo; palazzo che si estenderà sui suoli prima occupati dalle case palaziate e dalle case terranee, penetrando e distruggendo il tessuto urbano preesistente.

Crotone, centro storico.

La casa palaziata

In tale contesto socioeconomico ed ambientale si situa la casa palaziata, l’abitazione tipica dei coloni crotonesi. I coloni di solito possedevano una vigna, un asino, per spostarsi dalla città alla campagna, e gli strumenti del loro lavoro. Per poter sopravvivere ed alimentare la loro famiglia, ogni anno essi dovevano prendere in fitto semi, buoi e terreni dai nobili, per poter arare, seminare e coltivare. Svolgevano quindi la loro attività lavorativa per gran tempo della giornata e dell’anno in campagna ma abitavano in città. La loro vita era un andare e venire dai campi, regolata dall’alba e dal tramonto, mentre il tempo della permanenza era dettato dal ciclo stagionale della coltura del grano, della vite, ecc.

L’abitazione, dove risiedeva la famiglia, era situata all’interno delle robuste mura della città, quasi sempre nella parte bassa alla radice del colle. Essa era formata originariamente da un basso, detto anche “magazeno” e “catojo”, ed un alto, detto anche “camara superiore”, al quale si accedeva dalla strada pubblica per una scala esterna con vignano, in legno o in pietra.

La struttura e la divisione degli spazi della casa riflettevano le dicotomie città – campagna, lavoro dell’uomo – lavoro della donna, ecc. Il basso, come anche l’alto, aveva un’unica apertura, cioè la porta di accesso. Le due parti della casa palaziata, ognuna delle quali formata di solito da un unico ambiente, erano distinte e separate. Esse erano destinate a svolgere funzioni completamente diverse. Il basso era utilizzato come deposito per i semi (grano, orgio, ciceri, linusa, ecc.) e per gli utensili da lavoro (zappuni, accette, falce, giovora de ligno, virghe, ascie, vomere, aratri di ligno, caccavo di rame, pale d’aira di ligno, tridenti di ligno, botti, bastoni, ecc.). A volte vi si custodivano anche gli animali da trasporto e da ingrasso (asini, muli, maiali, galline, ecc.), che di giorno in modo promiscuo, vivevano assieme agli inquilini, e vi era il centimulo. Nell’alto risiedeva la famiglia coniugale con i figli; spesso vi erano anche i fratelli e le sorelle, le zie vedove con i figli, la madre vedova, i nipoti, le suocere, le cognate, i figliastri, l’ava, ecc. Vi si svolgeva l’attività domestica e la vita familiare. C’erano il focolare con gli utensili da cucina (“caldare”, “caldarelle”, “caldarone”, “frissure”, “camastra”, “cramagliera”, “giarre”, “tripodi”, “spiti”, “cocchiare di ferro”, “mortaro”, ecc.), i letti (“lettere”, “trabacche”, ecc.), il “tilaro”, la “mailla”, le “seggi di paglia”, i “seggietti”, gli “scanni di mangiare”, le “sporte”, le “cerniglie”, i “panari”, le “pignate di creta”, le “bumbule” e le “cascie”, dove erano conservati gli oggetti “panni di lino, lana, bambace et in oro, perle, argento e rame”, ecc.

Crotone, centro storico.

Condizioni abitative

Dai capitoli matrimoniali, rogati dai notai crotonesi, che occupano una grande parte dei loro protocolli, possiamo trarre luce per descrivere le condizioni abitative. La casa, assieme ai “mobili”, agli “ordegni di casa e di cucina” ed al vestiario, occupa una grande parte nelle minuziose descrizioni dei beni dotali.

Quasi sempre i futuri coniugi, specie se appartenenti ai ceti popolari, andavano ad abitare con i congiunti della sposa. La presenza e la promiscuità di numerose persone, a volte di più nuclei familiari, in un’unica camera, o comunque in spazi comuni e ristretti, non raramente erano occasione di litigi, discordie ed incomprensioni. Per tale motivo nei capitoli spesso la casa dotale, “da estimarsi al carlino secondo l’uso di questa città”, da due esperti mastri scelti di comune accordo tra le parti, è accompagnata da condizioni e patti, con i quali il “promissore” e donatore, quasi sempre i genitori ed i consanguinei della futura sposa, obbliga il donatario e futuro sposo, cautelando sé ed i suoi congiunti da possibili sfratti e malintesi.

Trattasi nella maggior parte di donne rimaste vedove con figli, che dotano la figlia con la casa dotale ed accolgono in casa i futuri sposi. La casa, unico vero bene posseduto, è promessa “in dote et nome di dote”, dalla madre per le doti della figlia ai futuri sposi, e consegnata una volta contratto “solenne et legittimo matrimonio secondo la santa madre chiesa catholica romana ordina e comanda iusta forma del sacro santo consiglio di trento et tra fedeli cristiani si usa e si costuma”, “fatte prima le debite denuncie in forma”, “per li pesi et honori di quello commode sopportandi”. La madre dona ai futuri coniugi la sua casa con la condizione però di non essere sfrattata e di finire abbandonata in mezzo ad una strada.

Così in un capitolo matrimoniale rogato nell’anno 1623[lxxvi] troviamo che, nell’elenco dei beni promessi, “pro honoribus et oneribus” “di detto matrimonio e per dote, et nome di dote di detti futuri sposi”, vi è “una casa sita dentro la detta Città terrana iux.a la casa la casa di Gio. Batt.a Zangale et altri fini franca et à nessuno venduta … con conditione le promette detta casa che habbino da habitarci insieme et che non se possano cacciare essi parenti mentre campano”. In un altro atto notarile del 1629[lxxvii] una certa Angelilla, vedova e madre di Aurelia, promessa sposa di Gio. Hieronimo, concede ai futuri sposi i seguenti beni dotali con alcuni patti e condizioni: “…. et una casa palatiata sita dentro questa città di Cotrone nella parocchia di S.ta Vennera jux.a la casa di Gio. Paulo de Fano et la casa di Masio la Nocita via pp.ca et altri fini franca d’ogni peso con tutti ordegni di casa che si trovano, reserbandosi per essa Angelilla l’habitatione in detta casa sua vita durante con detti sposi”. Dello stesso tono è la seguente. La vedova Isabella Palazzo dota la figlia, la “virginis in capillo” Dianora Montefusco, promessa sposa di Andrea Tanda. La vedova e madre della futura sposa promette “dare et con effetto consegnare nel giorno dell’affido, et ricevuta haveranno la beneditione sacerdotale”, ai futuri coniugi la seguente dote: “una casa di D(oca)ti settanta jux.a li suoi notorii confini, nella quale essa Isabella si preserva l’habitatione sua vita durante”.[lxxviii]

Crotone, centro storico.

La coabitazione

Oltre alla madre vedova, nella casa dotale spesso mantengono l’abitazione anche i fratelli e le sorelle della sposa. A volte per tutta la vita. Nei capitoli matrimoniali della futura sposa Laura Suppa, la madre e vedova Anna promette in dote ai futuri coniugi: “… una meza casa la medema dove al presente abita essa prom.te sita in questa città nella parocchia di S. Pietro e Paulo … con patto che vivente essa Anna madre e Francesco Suppa suo figlio dovessero abitare unitamente in detta casa”.[lxxix]

Nella maggior parte dei casi la coabitazione dei nuovi coniugi con i fratelli e le sorelle della sposa, dura fino al momento in cui quest’ultimi si sposeranno. Allora i nuovi nuclei familiari dovranno andare ad abitare altrove, ma non sempre ciò accade. Così: “Item le promette una casa palatiata sita in detta Città nella Parocchia di S.ta Margarita in una camera confine le case del q.m D. Alessandro Albano, Lucretia Caivano et altri franca et libera, patto espresso però che non possa esser anmosso vita sua durante, tanto esso promissore, quanto à Leonardo, Isidoro et Anna Maria Cimino suoi fratelli et sorella, ma venendono in tempo che si casassero luno o l’altri, quello o quella si caserà, possa esser anmosso di detta casa, quia sic. Et d(ett)o Antonino sia tenuto per d(ett)a casa d’evictione in caso di molestia di qualsivoglia persona”.[lxxx]

La vedova Isabella Benincasa ed il figlio Antonio Gerace dotano la figlia Anna Gerace, che va sposa a Carlo Cavaliero. Tra le doti promesse vi è una casa con alto e basso situata in Parrocchia del SS.mo Salvatore, “per quanto sarà apprezzata per due comuni esperti … e perchè in detta casa vi ave la sua parte esso Antonio Gerace fratello pure per affetto porta a dett’Anna sua sorella cede la detta sua portione di detta casa a detti futuri sposi, bensi debba essere inclusa in dette doti et vita durante di detta Isabella, et fintanto non si caserà esso Antonio Gerace fratello debbano godere l’abitatione in detta casa”.[lxxxi]

A volte sono i nuovi coniugi che vanno ad abitare altrove, ma la sposa mantiene i suoi diritti sulla casa materna, dove rimangono i suoi fratelli e sorelle che, in cambio dell’abitazione, si accollano i pagamenti dei censi e del capitale, che gravano sull’immobile. In tal caso sono stipulati tra le parti degli accordi. È il caso di Luca e Francesco, fratelli della sposa, che sono rimasti ad abitare nella casa materna, dove hanno diritto anche i nuovi coniugi. Per tale motivo i due fratelli “insolidum e non dà essi coniugi”, devono assolvere al pagamento dei censi, “così essendo di ragione havendovi loro due soli goduto et usufruttuato ut supra detta casa, senza haverne detti coniugi goduto niente … Et detti coniugi confessano restar contenti, contentissimi che li detti Luca e Francesco paghino li suddetti docati sessanta et rata census ut supra, e che la detta casa resti in comune di modo che da hoggi avanti et in futurum la detta casa ut supra, pagato haveranno però detti Luca e Francesco insolidum li docati sessanta et non prima, resti in comune ut supra, senza poter pretendere una parte contro l’altra con obligare di corrispondere ad invicem il peso vi si ritrova dell’annui carlini quindici per il capitale di docati quindici dovuti al convento di Giesù e Maria, et in tempo vorranno affrancarli doveranno parimenti affrancarli in comune”.[lxxxii]

Crotone, centro storico.

Divisione delle case

Spesso i nuovi coniugi vanno ad abitare in una porzione della casa. In tal caso sotto lo stesso tetto alloggiano più nuclei familiari parentali. La permanenza è spesso motivata dai diritti e dagli obblighi che hanno i fratelli e le sorelle sull’immobile, che è ripartito in numerose porzioni. Giuseppe Gerace, sposato con Caterina Scigliano, possiede una casa palatiata composta da un alto e basso e scala di pietra, situata in parrocchia di Santa Veneranda. La casa passa in eredità ai figli Gio. Battista, Onofrio, e Raymondo Gerace, i quali con la madre ne concedono metà in dote alla sorella Francesca, che va sposa a Gio. Pietro Juzzolino.[lxxxiii]

Isabella Benincasa, vedova di Gaetano Gerace, è madre di Antonio ed Anna. La madre ed il fratello della futura sposa promettono ai futuri coniugi Anna Gerace e Carlo Cavaliero “una casa con alto et basso, sita e posta entro questa città nella Parocchia del SS.mo Salvatore … et perchè in detta casa vi ave la sua parte esso Antonio Gerace fratello pure per affetto porta a dett’Anna sua sorella cede la detta sua portione di detta casa a detti futuri sposi, bensi debba essere inclusa in dette doti et vita durante di detta Isabella et fintanto non si caserà esso Antonio Gerace fratello debbano godere l’habitatione in detta casa”.[lxxxiv]

Nei capitoli matrimoniali tra una certa Chiara Rosa e Francesco, tra i beni dotali da consegnarsi all’affido vi è “la porsione della casa tiene in comune con altre sue sorelle e fratello, sita entro questa sudetta città, parocchia di Santa Veneranda, confine il Palazzo, olim di Laurenti, colla rata del peso che si trova gravata”.[lxxxv]

Antonia Sala, vedova di Antonio Donato e madre di Lucretia Donato, promessa sposa di Paulo Parisi, promette in dote i seguenti beni: “Una portione di casa entro questa città nella parrocchia del SS.mo Salvatore”.[lxxxvi] Tomaso di Franco, Gio. Battista Rocca, rispettivamente mariti di Teresa e Laura Ernandes, assieme a Vittoria Ernandes in nome e parte di Rajmondo Bruno suo marito, “ambe tre godono la loro portione in detta casa nella parocchia di S. Maria Prothospatariis”.[lxxxvii]

Nel matrimonio contraendo tra Gio. Carlo Coccari e Beatrice Tiriolo, la madre di Beatrice, Franceschella Tramonte, vedova di Nicola Tiriolo, ed il chierico Francesco Tramonte, in qualità di tutore testamentario dei figli ed eredi del fu Nicola, promettono in dote ai futuri sposi anche una “portione della casa di detto q.m Nicola”.[lxxxviii] Tra i beni promessi in dote da Giulio Cavarretta ai futuri generi Giuseppe Antonio Torromino e Dorastante Favaro, vi era per ognuno la metà di una casa situata in parrocchia di Santa Veneranda, “franca e libera d’ogni peso”, ma in seguito si scoprì che era gravata da un annuo censo di carlini trentasei per capitale di ducati quarantacinque dovuto al beneficio di Santa Caterina.[lxxxix]

Il mastro Francesco Antonio Scavello possiede in comune ed indiviso con il mastro Pascale Cirrello e Rosa Paserari, in tre uguali porzioni, una casa “proprio dietro la piazza luogo detto il largo delli Maccaronari”, consistente in una camera divisa in mezo, con parita di tavola, pervenuta dalla q.m Antonia di Arena, dalla quale pervenne divisa, e promessa in tre uguali porzioni”.[xc] Mutio de Vite lascia in eredità ai tre figli Nicolò Maria, Gio. Cesare e Ferdinando, una vigna ed una casa palatiata. Per alcuni anni i tre fratelli godono unitamente, senza procedere alla divisione, dell’eredità paterna. Divenuti maggiorenni, “volendo ciascheduno d’essi dominare il suo”, procedono alla divisione in tre porzioni: Ferdinando “per essere l’ultimo di essi”, sceglie per primo la sua porzione che è composta da “tre camerelle affaccianti al cortile di Fabritio Lucifero e strada pubblica con il vignano di fabrica e scala di pietra”, Gio. Cesare si scelse la vigna e Nicolò Maria l’altra porzione di casa composta dalla “camera del mare con la sala”.[xci]

Gio. Battista Ciambrone possiede una casa palatiata in parrocchia di S. Maria de Prothospatariis. Egli ne assegna in dote la terza parte alla figlia Isabella che va sposa a Gio. Andrea Abbate, un’altra terza parte alla figlia Lucrezia che sposa Paolo Dodaro, e l’ultima terza parte all’altra figlia Margherita che sposa Mario Seminara. In seguito, Lucrezia e Margherita vendettero le loro porzioni a Gio. Andrea Abbate, che così divenne proprietario di tutta la casa.[xcii] Maria Lo Mare, vedova di Carmine Lucente, possiede metà di una casetta, mentre l’altra metà appartiene alla figlia Carmina Lucente. Poichè “per le grandi piogge dell’autunno del prossimo passato anno 1782 venne a demolirsi, con aver cascata una muraglia, e quasi tutto il tetto, e continua a demolirsi … non avendo entrambe modo di rifarla nel pristino stato, oltre di perir di fame”, decidono di venderla.[xciii]

Crotone, centro storico.

Il “casamento”

Quando le condizioni lo permettono, la casa palaziata originaria è ripartita e divisa fisicamente. A volte essa si dilata con nuove “camare”. Soprattutto quando le porzioni assegnate ai nuovi nuclei familiari non sono sufficienti e le condizioni economiche lo permettono, avviene l’aggregazione e la costruzione di nuove camere, dove trovano alloggio le sorelle ed i fratelli coniugati. La casa palaziata diviene così “una pertinenza di case … consistente detto comprensorio in più e diverse case e casette tutte unite, che formano un casamento grande, isolato, senza confinanza di mura d’altre case, ma tutte connesse e concatenate l’una con l’altra”.

Riportiamo per tutte il caso della dote dei futuri coniugi Isabella Lombardo e Gio. Dionisio Pudano. Il padre della sposa, Gio. Maria Lombardo, promette ai futuri sposi tra l’altri beni anche “consignarli una casa palatiata sita et posta dentro la città di Cotrone nella parocchia di S.to Pietro justa l’altra casa dotale che diede in dote a Dianora Lombardo et Mutio Triolo via pp.ca et altri fini”.[xciv] Lo stesso dicesi per Minerva Letterio, vedova del fu Francesco Maccarrone, la quale abita con il figlio Domenico Antonio Maccarrone, in una casa dotale vicino al largo del regio castello, confinante ed attaccata alla casa della sorella, la fu Fiore Letterio, adesso dotale di Isabella Riccio, figlia di Fiore e moglie di Francesco Gerace,[xcv] e la continenza di case dei fratelli Nola Molise, i quali abitano in una casa palatiata “in par. S. Salvatore iux.ta le case di Isabella Mangione, figlia ed erede di Dianora de Nola da una parte e le case terranee seu piccole dello stesso Jo Battista de Nola dall’altra il cortile detto di Nola e vie pp.che”, ecc.

Crotone, centro storico.

Una convivenza difficile

Prevedendo la difficoltà dell’abitazione di più persone, anche se legate da vincoli parentali, sono posti in modo esplicito dei patti e delle condizioni per sanare possibili e prevedibili litigi: “Patto espresso che esso Pietro Gio.e non possa aprir porta o finestra nel muro di sua casa se prima come si e detto non haverà alzato il muro in mezo nella parizza del muro vecchio, quale muro s’haverà da fare a spese comuni ad ogni semplice richiesta tanto di esso Ger(oni)mo quanto di esso Pietro Gio.e, et caso che esso Ger(oni)mo volesse fabricare detto muro et detto Pietro Gio.e non si volesse ritrovar dalla metà della spesa, o vero volendolo fabricare detto Pietro Gio. et detto Geronimo non volesse corrispondere alla metà, in tal caso il presente istrumento si possi contro chi mancherà investire in ogni corte verum non possa esso Geronimo impedire a detto Pietro Gio. a non farsi la scala di pietra e porta nel muro affacciante al casaleno di Limari, quia sic”.[xcvi]

Nel caso dei capitoli matrimoniali tra i futuri sposi: la vergine in capillis Francesca Senatore, figlia di Domenico Antonio Senatore, e Gerolimo di Luca, figlio di Tomaso di Luca, il padre della futura sposa, Domenico Antonio Senatore, “per peso, et sostentamento di detto matrimonio e per dote, et nome di dote di detti futuri sposi”, così promette i seguenti beni: “In docati cento cinquanta, docati cinquanta in moneta corrente fra lo spatio d’anni cinque dal giorno dell’affido … et fra tanto debbano godere l’abbitatione nella casa di detto Domenico Antonio, et non volendoci abbitare per qualche discordia, detto Domenico Antonio suoi eredi debbano pagarli ogni anno carlini …”.[xcvii]

Ancora più complesso è il caso della madre, la vedova Truncè, che abita assieme ai fratelli della sposa nella casa dotale: “una casa sita nella Parocchia di S. Veneranda di questa Città, confine da una parte la casa di Fran.co Muto, dall’altra quella del q.m D. Michele Angelo de Laurentiis, ed altri confini, consistente in una sola Camera superiore, ed un basso con scala di pietra da fuori”. La casa viene promessa ai futuri sposi “Con patto, e conditione che in detta casa vi potesse abitare, e detta di Truncè Madre vita durante, e detti fratelli di Marino fin’ à tanto non prendessero moglie, li quali Anibale, e Francesco Antonio siano tenuti pagare la metta del censo infisso sopra detta casa, ed accasandosi non solo non possono più abitare in detta Casa, ma ne meno pagare detta mettà di censo, però prendendo moglie uno d’essiloro di Marino, l’altro che non la piglierà, e dimorerà in detta casa deve questo pagare tutta detta metà di censo. All’incontro non prendendo detti Fratelli di Marino moglie, o ciascheduno di loro, e però non volessero abitare in detta casa, non possono detti futuri coniugi richieder piggione alcuno, e similmente non volendo detta Teresa, e Francesco Antonio abitare in quella, ma altrove non possono pretendere da detti madre di Truncè, e fratelli di Marino piggione alcuno”.[xcviii]

Pur possedendo pochi beni ed abitando in luoghi ristretti, a volte i promissori, genitori o congiunti della sposa, concedono in dote ai futuri sposi parte della loro abitazione. In tal caso i futuri coniugi potranno scegliersi una camera a loro piacere, o separare con una parete la piccola parte a loro concessa. Tra i beni che Lucantonio Jerace promette alla figlia Portia che va sposa, troviamo “et anco la metà della casa d’esso Lucantonio sita e posta dentro detta Città nella Parocchia di S. Pietro, juxta la casa di Gio. Jacono Amoruso et altri confini per quanto sarà apprezzata per dui comuni amici, quale casa consiste in due camere ch’essi sposi si possano eligere quale meglio li parerà”.[xcix]

Edicola votiva nel centro storico di Crotone.

Gli spazi comuni

La divisione di una casa terrana, o anche palaziata, composta da pochi spazi limitati ed abitata di solito da più nuclei familiari, creava condizioni difficili, specie per quanto riguardava l’uso degli spazi comuni, come il pozzo, il forno, il cortile, il vignano, la scala, ecc.