Della città di Santa Severina durante il Medioevo

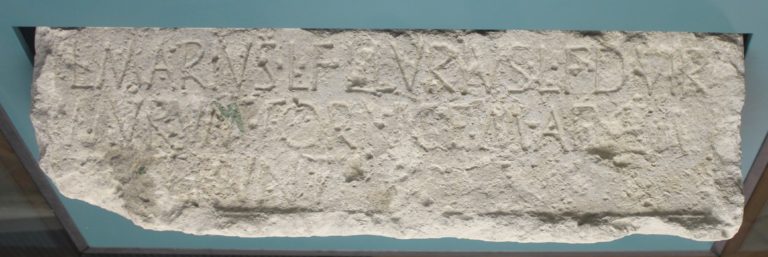

Santa Severina (KR), epigrafe romana conservata nel locale Museo Diocesano di Arte Sacra: “L·MARIVS·L·F·L·LVRIVS·L·F·DVIR[i] / MVRVM · FORNICEM · AREA[m] / [fe]CERVNT”. Orsi P., Siberene, 1929, p. 204.

Santa Severina di Calabria

Sorta sul luogo dove era esistito l’abitato di Neto,[i] statio romana menzionata nell’“Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti” (sec. III-IV d.C.),[ii] la città di Santa Severina compare al tempo di Leone VI il Filosofo (886-911), quando la metropolia di “Santa Severina di Calabria” (Ἁγίᾳ Σευηρινῇ τῆς Kαλαβρίας), dipendente dal patriarcato bizantino di Costantinopoli, posta al confine con il vescovato latino di Cosenza,[iii] risulta a capo di quattro nuovi vescovati suffraganei: Umbriatico (ὁ Eὐρυάτων), Cerenzìa (ὁ ’Aϰερεντίας), Belcastro (ὁ Kαλλιπόλεως) e Isola ([ὁ] τῶν ’Aησύλων).[iv]

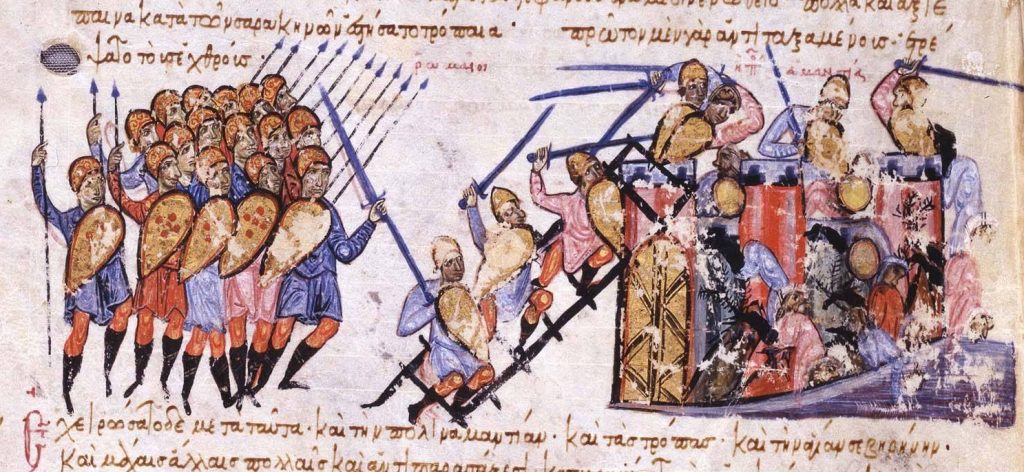

Appartengono a questo periodo anche le notizie contenute in alcune cronache, che riferiscono la riconquista di Santa Severina (Ἁγίας Σευηρίνης) da parte dei Bizantini ai danni dei Saraceni.[v] Una riconquista attuata attraverso le armi, secondo il monaco benedettino Erchemperto,[vi] ricorrendo invece ad un accordo, per le fonti musulmane, secondo cui il loro presidio rese la “città di (Santa) Severina” a Niceforo Foca il Vecchio (885-886), “stratego di Calabria”, facendo ritorno in Sicilia.[vii]

Il ruolo strategico della città che, evidentemente, dovette essere ripopolata in questa fase, risulta consolidato agli inizi del secolo successivo, quando nel De thematibus (databile agli anni Trenta del sec. X), a proposito del decimo thema di Sicilia, si riferisce che Santa Severina (ἁγίας Σεβηρίνης), assieme a Reggio, S. Cyriaca, Crotone ed altre in Calabria (Kαλαβρία), era sottoposta allo stratego di Calabria (στρατηγòς Kαλαβρίας).[viii]

I Bizantini guidati da Niceforo Foca conquistano Amantea ai Saraceni. Miniatura dallo Scilitze di Madrid da Wikipedia.

Il territorio della città

Le vicende che determinarono la formazione del territorio di Santa Severina ci sono rappresentate attraverso i fatti riferibili agli anni 1073/74, che il monaco Goffredo Malaterra descrive nella sua nota cronaca, in occasione della lotta tra il duca Roberto il Guiscardo e Abagelardo, figlio del conte Humfredo che, ribelle al duca suo zio, si era arroccato “apud Sanctam Severinam, Calabriae urbem”. Qui, dalla Sicilia, si recò ad assediarlo il conte Ruggero, chiamato dal duca suo fratello, al quale, in seguito, giunse a dare manforte lo stesso Roberto. Fu così che, stretto d’assedio attraverso l’erezione di “tria castella”, Abagelardo fu costretto a rendere la città.[ix]

Il risultato di questo passaggio, riguardante il luogo del Crotonese strategicamente più importante,[x] crocevia di collegamento tra i principali passi dei fiumi Tacina e Neto, sarà apprezzabile in seguito, quando troveremo appartenere al territorio della città, i casali di Cutro,[xi] Sancto Iohanni Monacho, Sancto Mauro,[xii] Torlocio, Sancto Leone, Scandale, Sancto Stephano, e “Rocce S. Petri de Camastro” (Rocca di Neto dalla seconda metà del Trecento),[xiii] che, assieme alle terre di Roccabernarda e di Mesoraca, e a quella di Policastro (con il suo casale di Cotronei), andranno a costituire la diocesi di Santa Severina.

Come nel caso di “Cariatum”, anch’essa conquistata con le armi da Roberto il Guiscardo (1059),[xiv] dopo aver dovuto cedere all’assedio dei due Altavilla, questi posero a Santa Severina un visconte o “vicecomes”,[xv] come evidenzia un atto precedente alla costituzione del Regno di Sicilia che, in qualità di “biscontis”, menziona “Nicolaus qui de Grimaldo cognominatur, qui tunc castri Sancte Severine principabatur” (1118).[xvi] Il particolare interesse per la città in questa fase, da parte di “Rogerio Comite Calabriae, et Siciliae”, è evidenziato da un atto stipulato in Santa Severina, il primo giugno 1115 (a.m. 6623), attraverso cui il conte confermò i privilegi del monastero di Calabro Maria, aggiungendo 12 once annuali sulle saline di Neto.[xvii]

Questa importante risorsa esistente nei pressi della città di Santa Severina, è posta in evidenza dal geografo arabo Edrisi verso la metà del sec. XII, che così si esprime: “Il nahr nîtû (fiume Neto) scende da ’aṣṣîlâ (la Sila) a destra di ǵ.runtîah (Cerenzia) e si dirige verso levante. A sinistra di questa città esce un altro fiume (fiume Lese) che si unisce col precedente nel luogo chiamato ’al mallâhah (“la Salina” in oggi Salina di Altilia), distante da ǵ.runtîah, che dicesi pur ǵ.ransîah (Cerenzia), nove miglia. Il Neto quindi continua il suo corso fino a che passa sotto śant samîrî (Santa Severina) lontano un miglio e mezzo, e proseguendo tra qutrûnî (Cotrone) e ’.str.nǵ.lî (Strongoli) mette in mare.”[xviii]

Il fiume Neto presso Santa Severina (KR).

La dominazione degli Svevi

Secondo Nicola Leoni, il quale afferma di attingere le notizie che riporta da un “opuscoletto” seicentesco (“De iis, quae evenere in Calabriis Federico II rege Siciliarum, adhuc puero, libellus a Valerio Pappasidero Muranensi descriptus, Neapoli 1665”), verso la fine della dominazione normanna, “Roberto, nipote del duce Boemondo, e Ruggiero, fratello di Willelmo, che era morto pugnando sotto le mura di Cassano”, detenevano Policastro il primo e Santa Severina il secondo. L’imperatrice Costanza, infatti, nell’ambito della lotta tra i Normanni e gli Svevi, “aveva dato a governare e reggere Santa Severina a Ruggiero, Policastro a Roberto ed eglino fortificando quelle città con armi ed armati, credevano in cotal modo difendersi contro gli assalti degli Svevi.”[xix]

Sembra ricalcare la notizia fornitaci dal Leoni, la testimonianza settecentesca del Tromby, che ricorda la donazione al monastero di S.to Stefano del Bosco, di alcune terre poste in territorio di Simeri, fatta nel 1198 da “Robertus de Policastro quondam filius Constantii”, contenuta in una “autentica carta il cui Transunto conservasi fin ab antiquo nell’Archivio della mentovata Certosa”,[xx] mentre riguarda un Ruggero di Santa Severina, figlio di Turgis de Rota, un documento del 31 gennaio 1115 in cui risulta la donazione da parte di quest’ultimo, di alcuni villani al monastero di Santa Maria della Matina,[xxi] confermata nel 1122 da Boemondo principe, figlio di Boemondo principe di Antiochia, e da Costanza sua madre,[xxii] tempo in cui l’importanza militare della città di Santa Severina è testimoniata da un atto dell’aprile 1121 (a.m. 6629), in cui compare “Costam notarium et Strategum S. Severinae et Crotonis”.[xxiii]

Documentano, comunque, l’infeudazione di Santa Severina agli inizi della dominazione sveva altre testimonianze, che si riferiscono ad una vicenda riguardante un contenzioso per il possesso del monastero di Calabro Maria, tra i cistercensi di Santa Maria di Corazzo e i florensi di San Giovanni in Fiore. A tale riguardo, sul finire del Dodicesimo secolo, il monastero greco si era unito ai florensi, sotto l’abate Gioacchino da Fiore ma, impoverito e distrutto, poco dopo i monaci revocarono la precedente decisione dandosi ai cistercensi, dai quali avevano ricevuto ampia assistenza ed aiuto. Tale decisione ebbe l’assenso del presule di Santa Severina, in diocesi del quale si trovava il monastero e, nel gennaio 1206, del re Federico.[xxiv] Contro le pretese dei cistercensi i florensi si rivolsero “ad nobilem virum Petrum Guiscardi, qui erat illius Terrae dominus”.[xxv] Questi sentenziò in loro favore, ma il decreto, essendo vacante la sede arcivescovile, trovò l’opposizione dei canonici del capitolo cattedrale che, però, dovettero recedere, perché il feudatario li minacciò di togliere loro le mogli con cui erano legittimamente congiunti, in quanto osservavano il rito greco.[xxvi]

Atti successivi fanno menzione del “viri nobilis domini nostri domini Iacobi Guiscardi” (giugno 1225),[xxvii] e di suo figlio ed erede “Petrus Biscardus” (1238)[xxviii] che, nel marzo dell’anno successivo, è menzionato anche in un elenco dei baroni del giustizierato di Valle Crati e Terra Giordana, che ebbero la custodia di alcuni prigionieri lombardi catturati in occasione della battaglia di Cortenuova (27-28 novembre 1237).[xxix] Tracce di questa famiglia si ritrovano ancora nell’onomastica cittadina alla metà del Quattrocento,[xxx] e permarranno nella toponomastica di Santa Severina agli inizi dell’età moderna, quando troviamo i toponimi “Monte Biscardo” o “Monte viscardo” (1507)[xxxi] (attualmente “Monte Fuscaldo”), e “Conte Iacubo” (1533-34).[xxxii]

Roccabernarda (KR), Monte Fuscaldo.

In regio demanio

Agli inizi della dominazione angioina la città di Santa Severina, tassata per unce 27, tari 1 e grana 4 (1276),[xxxiii] si trovava in demanio regio ed apparteneva al giustizierato di “Vallis Grati et Terre Iordane”.[xxxiv] Successivamente, invece, re Carlo I d’Angiò intervenne nel modificare l’assetto territoriale esistente, probabilmente per ragioni di opportunità politica, legate alle necessità della guerra detta del Vespro, che egli si apprestava a sostenere contro gli Aragonesi. Fu così che, nelle imminenze di questo conflitto, il territorio del giustizierato, o provincia, di Valle Crati e Terra Giordana,[xxxv] fu ridimensionato dal sovrano in favore di quello di Calabria.[xxxvi]

Il 13 febbraio 1280, re Carlo d’Angiò, notificava a Goffrido de Sumesot, giustiziere di Valle Crati e Terra Giordana, l’aggregazione al giustizierato di Calabria, di alcune terre precedentemente appartenute alla sua giurisdizione, tra cui “Sancta Severina cum casalibus suis”.[xxxvii] Si fa menzione di questo fatto anche il 17 aprile di quell’anno, quando “Re Carlo rimuove dall’ufficio di Giustiziere di Calabria Roberto di Richeville e vi nomina in sua vece Geberto de Herville, aggiungendo all’antico Giustizierato tutto quel tratto di paese che sta dal fiume Neto al fiume Gattino”.[xxxviii] Quest’ultimo forse individuabile con il corso del fiume Ghetterello che attualmente scorre nel territorio di Squillace.

La particolare importanza strategica della città di Santa Severina in questa fase, legata al presidio dell’istmo di Catanzaro, è posta in evidenza da un atto del 6 novembre 1282, quando re Carlo I d’Angiò nominò “il milite Bertrando Artois in capitano delle milizie che debbono custodire e difendere dagli assalti dei nemici le terre di Tiriolo, Catanzaro, Sellia, Simari, Barbaro, Taverna, Genitocastro, Misuraca, Sillano, Policastro, Gerenzia, Martorano, S. Severina, Maida, Nicastro e Roccafalluca”,[xxxix] mentre due giorni dopo, scrivendo a tutti i “pheodathariis et hominibus terrarum Catanzarii, Taberne, Scillie, Barbari, Genicocastri, Mensurate, Policastri, Sancte Severine, Gerencie, Caccuri, Ipsigro, Tigani et casalium suorum”, il sovrano ordinava loro di perseguire i nemici che erano penetrati attraverso il passo di San Matteo.[xl] L’importanza del passo di Santa Severina, assieme a quelli di Crotone, di Roccabernarda e di Tacina, e di altri posti nelle loro “vicinanze”, risalta successivamente da un provvedimento della regia corte del 7 agosto 1284, quando se ne ordinava espressamente la custodia per perseguire i disertori.[xli]

In ragione di tale importanza anche in seguito, durante la lunga dominazione angioina, tranne brevi periodi, Santa Severina potette godere la condizione demaniale, e fu perciò amministrata attraverso capitani e castellani di nomina regia. Questo favore dei sovrani angioini verso la città è evidenziato dalle concessioni fatte ai suoi arcivescovi che dominavano l’élite cittadina. In ragione della sua comprovata fedeltà, l’arcivescovo Ruggero Stefanizzi fu nominato “capitano di Crotone «a flumine Neti usque ad Tacinam»” (1283),[xlii] ed avendo ricevuto laute donazioni,[xliii] assieme a suo fratello Lucifero, vescovo di Umbriatico, a Ruggero vescovo di Strongoli, e al vescovo di Crotone Nicolò di Durazzo, si oppose con le armi all’esercito di Pietro d’Aragona, che nel 1284 aveva varcato lo Stretto di Sicilia invadendo la Calabria.

Per tale attaccamento alla causa angioina e per i danni subiti, papa Nicolò IV dava mandato al legato nel Regno di Sicilia, il vescovo prenestino Bernardo (1289), di affidare a lui e a suo fratello, un’altra cattedrale, o altra chiesa, nell’ambito della sua legazione,[xliv] mentre il sovrano provvedeva a destinargli denaro per il suo sostentamento e per quello dei suoi familiari.[xlv] Come dimostrano anche in seguito, i provvedimenti regi nei confronti di Giovanni, figlio del quondam Alessandro suo fratello,[xlvi] e di Riccardello, figlio dell’altro suo fratello morto Riccardo.[xlvii] Ruggero stesso riceveva dal sovrano terre in diverse località vicine, in territorio di Crotone, Strongoli e Santa Severina.[xlviii]

In particolare, tanto lui che suo fratello Lucifero, ottennero dal re Carlo I d’Angiò e da suo figlio Carlo II, di poter percepire la decima sulla bagliva della città e dei suoi casali, nonché sui frutti delle regie saline di Neto.[xlix] Fu così che nell’estate 1296, al tempo di Lucifero Stefanizzi, la città oppose una lunga resistenza all’esercito di Federico II d’Aragona che, considerata l’impossibilità di prenderla con la forza, la costrinse ad arrendersi a patti assetandola.[l] Risale al 10 giugno 1308 una inchiesta condotta dal regio secreto, che accertò il legittimo diritto dell’arcivescovo Lucifero Stefanizzi di percepire le decime sulla bagliva della città di Santa Severina e sulla salina di Neto.[li]

Nel dicembre 1346 Santa Severina, i cui cittadini esercitano i propri diritti nel territorio della città ed in quello dei suoi casali,[lii] è ricordata tra le poche università demaniali,[liii] stato che manterrà ancora al tempo del conte di Catanzaro Antonio Ruffo, come risulta in occasione di un pagamento dell’adoha relativo all’anno 1378.[liv] Nei primi anni del Quattrocento, durante la guerra tra Ladislao di Durazzo e Luigi II d’Angiò, seguì le sorti del marchese di Crotone Nicolò Ruffo, che si era schierato con l’angioino. Stretta d’assedio si arrese alle truppe di Ladislao, disceso con l’esercito in Calabria nel giugno 1404.[lv] Rimasta in demanio,[lvi] fu amministrata da capitani regi,[lvii] anche se dovette subire gli esattori di Luigi Galeotta, il quale, dopo aver ottenuto la concessione delle entrate della città da Luigi III d’Angiò, ne ebbe anche la riconferma nel 1438 da Renato d’Angiò.[lviii]

Arme della famiglia Ruffo di Calabria (Ferrante Della Marra, Discorsi delle famiglie …, 1641, p. 315).

Ribelle al re

Durante la conquista aragonese Santa Severina perse la condizione demaniale e cadde in potere del capitano catalano Antonio Centelles, che nel 1440 le concesse molte grazie.[lix] In seguito al suo matrimonio con Herrichetta Ruffo, la città con i suoi casali andò così a far parte del vasto complesso feudale del novello marchese di Crotone, che fu ribelle al re Alfonso d’Aragona, il quale, alla fine di ottobre 1444, giunse in Calabria con l’esercito per soffocare la rivolta.

Circondata ed assediate dalle truppe regie, la città si arrese a patti al sovrano che, tra i capitoli concessi “pro Universitate Sancte Severine”, dati “in n(ost)ris felicibus Castris apud Sanctam Severinam” il 20 novembre 1444, indizione VIII, incorporò la città nel regio demanio “cum soy casali como ey cutro Sancto Iohanni Monacho et Sancto Mauro Turlucio Sancto Leo Scandale Sancto Stephano li quali licet non habitano ca so sfatti et depopulati in tuto”. Tra le altre concessioni, il sovrano esentò la città dal pagamento “de omne collecta doni oy subsidii oy foculerii” per quindici anni, concedendo che, al termine di questo periodo, pagasse solo “vinti una onza in tuto ad raysone de unze tre et metza per colta et nulla altra cosa”, e confermando tutti i privilegi che le erano stati concessi dai precedenti sovrani, a partire da Carlo I d’Angiò.[lx]

Al tempo in cui le “Terre que fuerunt Marchioni Cutroni” ritornarono in potere del re Alfonso d’Aragona, la citta di Santa Severina, tassata per 300 fuochi fiscali,[lxi] ed il suo castello, furono affidati dal sovrano a capitani e castellani di sua fiducia con nomina annuale. Al posto di Iohanni Calbeto, che ne era stato capitano al tempo di Antonio Centelles,[lxii] il 23 novembre 1444 fu nominato Filippo di Giacomo di Cosenza,[lxiii] mentre nel febbraio dell’anno successivo, risulta regio capitano della città “Andriolus de Gocznis” di Salerno.[lxiv] Il primo agosto 1446, da Castelnuovo in Napoli, re Alfonso d’Aragona nominava il nobile Angelo Scalciato, familiare regio, capitano “ad iustitiam et ad guerram” della città di Santa Severina e suo distretto, con mero e misto imperio e gladio potestate, per tutto l’anno della XI indizione,[lxv] mentre il primo giugno 1447, in Tivoli, concedeva la capitania di Santa Severina a Ludovico Sparella de Regio,[lxvi] ed il primo agosto successivo, concedeva la “castellaniam castri seu fortillicii” di Santa Severina a Petro Buccadefaro.[lxvii]

Due anni dopo il Buccadefaro, consigliere e rabosterio maggiore, ne era ancora in possesso. Un ordine del luogotenente del gran camerario Innico d’Avalos, del 29 gennaio 1449, comandava al tesoriere del ducato di Calabria, Gabriele de Cardona, di eseguire una disposizione reale, già inviatagli fin dal passato novembre, che disponeva il pagamento degli stipendi al Buccadefaro e ai suoi quindici soci addetti alla custodia del castello di Santa Severina.[lxviii]Un mese dopo, il 27 febbraio, lo stesso luogotenente ordinava al viceré del ducato di Calabria, al tesoriere, ai giudici, ecc., di rendere esecutiva un’altra regia disposizione emessa il 15 febbraio 1448, con la quale il re aveva nominato Pietro Buccadefaro governatore a vita della città di Santa Severina, di tutto il suo distretto e delle sue pertinenze.[lxix]

Per l’annata della XII indizione, la capitania di Santa Severina fu concessa ad Antonio de Rodia di Policastro,[lxx] mentre l’8 luglio 1448, dall’accampamento regio contro Piombino, re Alfonso d’Aragona nominava “Raynaldo de loliante”, milite e consigliere regio, capitano “ad guerram” delle terre appartenute al marchese di Crotone, con vasti poteri, ed autorità superiore ad ogni altro capitano nominato in quelle terre.[lxxi] Il 6 ottobre 1450, dal castello di Torre del Greco, re Alfonso concedeva a “Reynaldo de boccadefaro” familiare e fedele nostro, l’officio di governatore della città di Santa Severina “eiusque Castrorum Casalium et districtus”, già appartenuto al “quondam petrum de boccadefaro” suo fratello.[lxxii]

La presenza opprimente di un governatore a vita, che assumeva in sé le cariche sia di capitano che di castellano, è messa in evidenza dalle grazie richieste dalla città al re Ferdinando, dopo il fallito tentativo di rivolta sviluppatosi alla morte di re Alfonso. A quel tempo, dopo varie vicende,[lxxiii] il Centelles era ritornato in possesso dei suoi antichi feudi, tra i quali Santa Severina, che assieme alle altre terre del marchese sarà assediata e si arrenderà alle truppe regie nell’autunno 1459.

Tra i capitoli confermati dal nuovo re, il 25 febbraio 1460, vi era la richiesta da parte della città di non avere più governatori ma capitani di durata annuale, e che il capitano non potesse essere anche castellano. Tali capitoli saranno riconfermati dallo stesso sovrano, dopo la breve parentesi in cui Santa Severina ritornò in potere del Centelles. Quest’ultimo, infatti, il 24 giugno 1462 era stato reintegrato nei suoi antichi feudi, tra i quali Santa Severina, mentre nel giugno 1464, ebbe anche il titolo di Principe di Santa Severina. Con la scomparsa del marchese, all’inizio del 1466, la città ritornava libera, ottenendo il 25 febbraio 1466, l’approvazione dei capitoli presentati dai sindaci a nome dell’università. Il re si impegnava a non concedere più in feudo la città con i suoi casali, annullando ogni diritto e titolo che potessero ancora vantare Antonio Centelles, i suoi figli, fratelli e affini.[lxxiv]

Santa Severina (KR), copia dell’arme del re Ferdinando d’Aragona (1461), esistente nel castello (foto di Pino Barone).

La città ritornò in demanio regio, anche se alcune concessioni non saranno rispettate. Troveremo infatti, ad esercitare la carica di governatore Lall Luise, milite e regio consigliere,[lxxv] e durante l’annata 1481-1482, Carlo Borromei, mastro portolano di Calabria.[lxxvi] Con l’affacciarsi del pericolo turco anche le difese di Santa Severina furono rinforzate. Ne abbiamo la conferma da un breve di Sisto IV. Il papa, il 26 settembre 1482, permetteva di utilizzare 200 ducati delle rendite lasciate per la morte dell’arcivescovo Antonio Cantelmi, per la fortificazione e l’armamento della città.[lxxvii]

Tuttavia, il suo castello cominciò a perdere d’importanza, rispetto a quello di Crotone. Il rinforzo dell’apparato difensivo costiero con le sue ingenti spese, ed il mutamento imposto dall’introduzione delle nuove armi da fuoco, oltre a determinare l’abbandono delle fortificazioni interne e delle rocche troppo esposte alle bombarde, causeranno anche la perdita della demanialità della città.

Nell’ottobre 1496 re Federico vendeva la città di Santa Severina, con il titolo di conte e con altre terre e feudi, ad Andrea Carrafa; tuttavia, il conte trovò l’opposizione degli abitanti. Nonostante la promessa fattagli dal Paolo Siscar conte di Ayello, allora viceré e governatore della provincia di Calabria, di “dare opera cum effecto a fare conseguire ad esso Conte di Santa Severina, la pacifica, integra et vera possessione della città di Santa Severina con lo castello, et fortellecza et etiam della terra delle Castelle … per lo predetto Conte de Agello minime fu adimplita detta promissione sincomo e publico noto et manifesto ad ogni persona et signanter della provintia di Calabria”. Il Carrafa ne entrerà in possesso solamente con l’arrivo degli Spagnoli, ed in seguito all’intervento di Consalvo Ferrante gran Capitano e Duca di Terranova.[lxxviii]

Note

[i] Rende P., Gli abitati scomparsi di Paterno e Neto, in www.arciviostoricocrotone.it

[ii] Parthey G. e Pinder M., Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum, 1848, pp. 52-53.

[iii] Rende P., La formazione del territorio Crotonese: dalla “chora” dei Brettii ribelli fino alle “terre” del “Marchesato”, www.archiviostoricocrotone.it

[iv] “MH. Tῇ Ἁγίᾳ Σευηρινῇ τῆς Kαλαβρίας. ὁ Eὐρυάτων, ὁ ’Aϰερεντίας, ὁ Kαλλιπόλεως, [ὁ] τῶν ’Aησύλων.”. Gelzer H., Georgii Cypri Descriptio Orbis Romani, Lipsia 1890, p. 82.

[v] Theophanes Continuatus, V, 71, in Migne J. P., Patrologia greca, CIX, coll. 327-330.

[vi] “Calabriam, qua residebat Graecorum exercitus super Saracenos in Sancta Severina commorantes, properarunt; ubi et omnes Graiorum gladiis extincti sunt. Dehinc Amanteum castrum captum est; deinde et dictae Beatae Severinae oppidum apprehensum est.” Erchemperti, Historia Langobardorum Beneventanorum, in Waitz G., Monumenta Germaniae historica, Scriptores/3, Hannoverae 1878, p. 256.

[vii] “Anno 272” (18 giugno 885-7 giugno 886). “Spirata quest’anno la tregua che Sawâdah, emir di Sicilia, avea stipulato coi Rûm, ei mandò le gualdane nei paesi che i Rûm teneano ancora nell’isola; le quali predarono e ritornarono. Questo medesimo anno venne di Costantinopoli, con grande esercito, un patrizio per nome Niceforo; il quale posto il campo sotto Santa Severina assediolla e strinse i Musulmani che la tenenano; tanto ch’essi resero la città a patti, e se ne andarono in Sicilia. Quindi Niceforo mandò un esercito alla città di Amantea, la quale fu assediata e costretto il presidio a renderla a patto e (tornarsene) a Palermo in Sicilia.”. Amari M., Biblioteca Arabo-Sicula volume primo 1880, pp. 399-400.

“L’anno 272 Sawâdah, principe di Sicilia, mandò le gualdane nei paesi dei Rûm; le quali ritornarono con preda. Lo stesso anno seguirono parecchi scontri tra i Musulmani ed un patrizio per nome Niceforo. Venuto di Costantinopoli con un grande esercito, questi entrò nella città di (Santa) Severina; dalla quale il presidio musulmano uscì per accordo e [ritornò] in Sicilia.”. Amari M., Biblioteca Arabo-Sicula volume secondo 1881, pp. 17-18.

[viii] Costantino Porfirogenito, De thematibus, 10. Ed. Immanuel Bekker, Bonnae 1840, pp. 58-60.

[ix] Goffredo Malaterra, De Rebus Gestis Rogerii Comitis, in Muratori L. A., Rerum Italicarum Scriptores, Zanichelli N. Bologna s.d., tomo V, parte I, pp. 59-60.

[x] “La Città di Santa Severina sta nella Provincia di Calabria ultra distante dalla Città di Napoli per la marina di Ponente Sino alla Torre di Santa femia miglia 250 dalla quale per terra Sino a Catanzaro m.a 30 e da essa Sino a Santa Severina miglia 32 distante da Belcastro m.a 15 da Misuraca m.a 12 da Policastro m.a 8 dalla Rocca Bernarda m.a 3 dalli Cotronei m.a 7 dalla Abbatia d’altilia m.a 4 sotto della q.le ci sono le Saline della Regia Corte dette di Neto da Caccuro m.a 12 dalla Città di Cerenza m.a 12 da Belvedere e monte Spinello m.a 4 da Casa buona m.a 10 dalla Rocca di Neto m.a 4 dalla Città di Strongoli m.a 12 dalla Città di Cotrone m.a 12 da Papanice m.a 8 da Santo Gio. minagò m.a 8 da Cutri m.a 10 in circa.” AASS, Fondo Arcivescovile, volume 31A, f. 12.

[xi] Durante l’annata 1220-1221 (a.m. 6729), Anttousa, vedova di Stephano Kaballari della terra di Cutro, dona ad Amos kategumeno del monastero di Sant’Angelo de Frigillo, le terre dette de Kykla site in Cutro, territorio (διακρατίσι) della città (πόλεως) di Santa Severina, nel luogo detto Phéroulloso (Φερουλλόσου), lasciatele dal suo povero marito defunto. Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI-XIII s., Biblioteca Apostolica Vaticana 2009, pp. 77-80.

[xii] Marzo 1240: “in casale Sancti Mauri”, “in casale Sancti Iohannis de Monacho”. Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 399-403.

[xiii] Ancora verso la fine del dominio svevo (1256), il casale di Rocca S. Petro de Camastro si trovava in tenimento della città di Santa Severina (L’Inventario del monastero florense, in Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina-Crotone-Cariati, rist. 1999, p. 273) mentre, agli inizi del Trecento, anche se non più in tenimento di Santa Severina, farà ancora parte della sua diocesi.

[xiv] MLIX. “… Robertus … / ad Calabros rediit. Cariati protinus urbem / obsidet, hac capta reliquas ut terreat urbes./ Interea papae Nicholai forte secundi / comperit adventum; dimittitur obsidione/ plurima pars equitum, comitatur pars minor illum.” Partito da Cariati, dove lasciò la maggior parte del suo esercito, Roberto si recò a Melfi dove incontrò il papa. Concluso il concilio, con un numeroso esercito, Roberto scese nuovamente in Calabria e riprese l’assedio di Cariati: “Romam papa redit, cum magno dux equitatu / obsessum repetit Cariatum, quo sibi fida / maxima pars equittum dimissa remanserat ante. / Gens Cariatensis, duce perturbata reverso, / non obstare valens, illi se dedit et urbem.” Guillaume de Pouille, La geste de Robert Guiscard, ed. M. Mathieu, Palermo 1961, II, pp. 152-154.

[xv] In un atto del 1126 compare la sottoscrizione di Andrea “vicecomes di Cariati” (βισκόμης Kαριάτoυ). Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI-XIII s., Biblioteca Apostolica Vaticana 2009, pp. 24-27.

[xvi] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 27-30.

[xvii] Dietro la richiesta dell’abate Nicola, i privilegi furono tradotti dal greco in latino a Crotone, dai due giudici Nicola à Iudice e Michele de S. Mauro, come si rileva nell’atto redatto il 2 dicembre 1253, per mano del pubblico notaio Giovanni di Pietra Paula. Ughelli F., Italia Sacra, t. IX, coll. 475-478.

[xviii] Amari M. e Schiapparelli C., L’Italia descritta nel “Libro di Re Ruggero”compilato da Edrisi, in Atti della Reale Accademia dei Lincei anno CCLXXIV, 1876-77, serie II – volume VIII, Roma 1883, p. 128.

[xix] Leoni N., Studi Istorici su la Magna Grecia e su la Brezia, dalle Origini Italiche in Fino ai tempi Nostri, seconda edizione, Napoli 1862, vol. II p. 149. Sisca D., Petilia Policastro, 1964, pp. 77-80.

[xx] Tromby B., Storia Critico Cronologica Diplomatica del Patriarca S. Brunone e del suo Ordine Cartusiano, Tomo V, Napoli 1775, Indice p. 289 e Appendice I, XI.

[xxi] Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI-XIII s., Biblioteca Apostolica Vaticana 2009, pp. 149-153.

[xxii] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 30-33.

[xxiii] Trinchera F., Syllabus Graecarum membranarum 1865 pp. 113-115 n. LXXXVII.

[xxiv] “… perciò rivocando la primiera donazione già fatta al b. Giachino si donarono a’ sudetti monaci di Corazzo, ottenendone la, conferma dal re Federigo, e dall’arcivescovo di Santa Severina. E nientemeno pentiti del fatto, rivocando la nuova donazione, riconfermarono la prima, alla quale soscrissero Guiscardo conte di Santa Severina, il capitolo, ch’era di sede vacante, e poi l’arcivescovo già eletto. Vivea ancora l’abate Giachino …”. Fiore G., Della Calabria Illustrata, II, 1743, p. 600.

[xxv] De Leo P. (a cura di), Documenti Florensi 2001, pp. 47-49. “Domini Petri Guiscardi Domini S. Severinae” sottoscrive un atto del giugno 1210. Tromby B., Storia Critico Cronologica Diplomatica del Patriarca S. Brunone e del suo Ordine Cartusiano, Napoli 1775, Tomo V, Appendice I, XLII.

[xxvi] Taccone Gallucci D., Regesti dei romani pontefici per le chiese della Calabria, Roma 1902, pp. 108-111.

[xxvii] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 342-345.

[xxviii] 3 gennaio 1238. “Fr. etc. Iusticiario Vallis Gracie et Terre Iordane etc. Accedens ad presenciam nostram Petrus Biscardus, fidelis noster, mortuo Iacobo Biscardo patre suo, nostre celsitudini supplicavit, ut ipsum ab hominibus [terre] quondam dicti patris sui, quam ipse tenet et possidet, assecurari iuxta regni consuetudinem de nostra gracia mandaremus. Nos igitur ipius supplicacionibus inclinati, fidelitati tue precipiendo mandamus, quatenus recepto relevio ad opus curie nostre iuxta regni consuetudinem pro quolibet feudo, quod tenet eundem ab hominibus dicte terre assecurari iuxta regni consuetudinem facias et intendi eidem de omnibus, in quibus tenentur et debent, salva in omnibus et per omnia fidelitate et mandato et ordinacione nostra et heredum nostrorum secundum nostram ordinacionem.” Winkelman E., Acta Imperii Inedita Seculi XIII, Innsbruck 1880 pp. 629 n. 810.

[xxix] Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1857, Tomo V pars I, pp. 610-623.

[xxx] “p(et)rus biscardus de S(an)ta s(everi)na” è tra i testimoni di un atto stipulato il 10 febbraio 1445 in Santa Severina. AASS, Fondo Pergamenaceo, pergamena 4.

[xxxi] “La prima và la Serra Serra sagliendo dove si dice Monte Biscardo, e da là descende per le portecelle” (…) “Item essendo lo bestiame à Monte viscardo può descendere alla pred.a valle della botte” (…) “e saglie a Scurajanni, e ponno saglere, e descendere alle serre di Monte viscardo” (…) “Item a S. Nicola di Grottari à lo stazzo antico, ed ave la trazza, saglendo e descendendo alle serre di Armo, e di monte viscardo, ed ave la trazza, che descende la via di S.to Giorgio, quale và a Grottari” “Item essendo lo bestiame a Monte Viscardo à pascere, e pernottare ponno calare ad acqua à ballante, ed à Gurgurà”. AASS, vol. 109A, ff. 260-263v.

[xxxii] “Item dicto Monasterio tene, et possede in dicto Tenimento una Cutura in loco nominato Conte Iacubo, quale al p(rese)nte tene in affitto Adario Russo tumula vinti sei, et mezo, portati ut s.a.” (a margine: “Conte Iacubo”). ASN, Real Militare Ordine Costantiniano, Libri maggiori e platee, busta 78/I, f. 128v.

[xxxiii] Minieri Riccio C., Notizie Storiche tratte da 62 Registri Angioini dell’Archivio di Stato di Napoli, 1877.

[xxxiv] Reg. Ang. XIII (1275-1277), p. 267. Reg. Ang. XVII (1275-1277), pp. 57-58.

[xxxv] Reg. Ang. XX, p. 249.

[xxxvi] Per l’elenco delle terre appartenenti ai due giustizierati fino a questo periodo: Reg. Ang. XIII, p. 267; XVII, pp. 57-58. Minieri Riccio C., Notizie Storiche tratte da 62 Registri Angioini dell’Archivio di Stato di Napoli, 1877.

[xxxvii] Reg. Ang., XXII, p. 89. “Catensarium, Taberna, Scilla, Symerus, Barbarum, Genico castrum, Mausurica cum casalibus ipsarum terrarum, Policastrum, Tracina, Castella, Rocca Bernarda, Sancta Severina cum casalibus suis, Sanctus Iohannes de Monacho, Cotronum cum casalibus suis.” Reg. Ang., XXXVI, p. 81. Dito O., La Storia Calabrese e la Dimora degli Ebrei in Calabria p. 110.

[xxxviii] Reg. Ang. XXIII, pp. 269-270.

[xxxix] Deputazione Toscana di Storia Patria, Archivio Storico Italiano, p. 354. R. Deputazione Napoletana di Storia Patria, Archivio Storico per le Provincie Napoletane, p. 97. Balan P. Storia d’Italia, p. 105. Santoro L., Castelli angioini e aragonesi nel regno di Napoli, p. 17.

[xl] Reg. Ang. XXVI (1282-1283), p. 54.

[xli] “Per custodire per causa dei disertori i passi di Cotrone, Sanseverino, Tatina, Rocca Bernarda e vicinanze”. Reg. Ang. XXVII, p. 479.

[xlii] Russo F., Regesto I, p. 190 nota n. 36.

[xliii] 1282-1283. “Archiepiscopo Sancte Severine donantur nonnulle descripte terre laboratorie” (Reg. Ang. XXVI, p. 41). 1283-1284. “Archiepiscopo Sancto Severino donantur nonnulle descripte terre laboratorie” (Reg. Ang. XXVII, p. 167). 1283-1284. “Archiepiscopo Sancte Severine usque ad regium beneplacitum donantur nonnulle terre laboratorie” (Reg. Ang. XXVII, p. 406).

[xliv] 3 luglio 1289. “Bernardo episcopo Praenestino, Ap. S. Legato, mandat quatenus ecclesiam cathedralem vel aliam in terris suae legationis, Rogerio archiepiscopo S. Severinae vel L(ucifero), episcopo umbriaticensi, fratri eius, quorum bona a Cathalanis consumpta sunt, commendari faciat.” Russo F., Regesto I, 1270.

[xlv] 10.09.1289. “Ven. patri Archiepiscopo Sancte Severine consiliario, provisio pro solutione an. unc. 100 pro substentatione sua, ac filiorum q.d Alessandri Stefanicii mil. fratris sui”. Reg. Ang. XXXII, p. 256.

[xlvi] 1292-1293. “Notatur concessio Ioanni filius Alexandri Stefanitii, militis nepoti archiepiscopi Sancte Severine annuis unciis 60.” Reg. Ang. XLV, 1292-1293, p. 40. 1293-1294. “Notatur Iacobo de Oppido militi familiari commissio terre Cutroni cum annui gagiis unciarum 80 super baiulatione dicte terre, amota annua provvisione unciarum 60 super eadem quam tenet Ioannes Stephanicius miles nepos venerabilis R(ogerii) archiepiscopi Sancte Severine, que situetur super baiulatione Sancte Severine.” Reg. Ang. XLVI, 1276-1294, p. 170.

[xlvii] 1292-1293. “Karolus secundus etc. Tenore presentis privilegii notum facimus universis presentibus et futuris quod nos recentes grata plurium et accepta servicia que quondam Riccardus Stephanici, miles olim dum viveret celsitudini nostre prestitit et que Riccardellum Stephanici, filium suum, fidelem nostrum speramus in posterum prestiturum contemplacionem quoque venerabilis in Christo patris R(ogerii) archiepiscopi Sancte Severine, dilecti consiliarii, familiaris et fidelis nostri, patrui Riccardelli predicti, eidem Riccardello et suis heredibus utriusque sexus ex suo corpore legitime descendentibus in perpetuum bona omnia que fuerunt quondam Thomasie Forisimiri, uxoris quondam Adde de Ulmis militis, sita in iusticiaratu Vallis Gratis et Terre Iordane in alio privilegio nostro faciendo exinde destinguenda ex obitu ipsius Thomasie absque legitimis filiis mortue ad manus curie nostre rationabiliter devoluta cum hominibus et vassallis, si qui in eis sunt ac iuribus, iurisditionibus, rationibus et pertinenciis eorum ominibus que de demanio in demanium et que de servicio in servicium pro annuo redditu unciarum aurum quatraginta et sub duobus militaribus serviciis proinde per predictum Riccardellum et dictos heredes eius curie nostre in mediate et in capite iuxta regni nostre Sicilie usum et consuetudinem exhibendis concedenda duximus de liberalitate mera et gratia speciali; dono siquidem per virum magnificum dominum Robertum comitem Atrebatensem, consanguineum nostrum carissimum, facto prefato quondam Riccardello, vel prenominato eius filio, de predictis bonis aut quibuslibet aliis ac etiam quacumque alia provisione ipsos vel eorum alteri per nos, aut eundem comitem, vel quempiam alium capitaneum, aut officialem curie nostre facta renunciatis per eundem Riccardellum et per nos evacuatis ac penitus irritatis ac …”. Reg. Ang. XLV 1292-1293, p. 39-40.

[xlviii] 1292-1293. “Notatur quod archiepiscopo Sancte Severine donantur quedam terre laboratorie in Sancto Mauro, Cutrono et Strongolo.” Reg. Ang. XLV, 1292-1293, p. 36.

“Si è conservato ancora in momumento della generosità del Re Carlo II di Angiò in un diploma spedito fin dal di 11 Aprile dell’anno 1293. Reso pago egli della fedeltà e servizii prestati dall’Arcivescovo Rogerio tenutosi lontano dalla Fazzione degl’Aragonesi di Sicilia, che in quel tempo bellicava nella Calabria, concesse alla Chiesa Metropolitana col titolo di una tenuissima prestacione di tre reali e mezzo vari fondi Fiscali siti ne Territori di Cotrone in vicinanza del vallone Ysari; di Strongoli lungo le rive del fiume Neto; e nel Territorio di S. Severina al luogo detto volgarmente la Conusa, dove più si accosta il fiume Tacina.” (…) AASS, 084A f. 28v.

“… Archiepiscopus ipso in perpetuum habent et tenent ad opus suum praedictas culturas seu terras quarum fines sunt hii videlicet praedictae culturae de Laconusa ab una parte ipsius est flumen Tacinae, ab alia vallonus … Mantii, ab alia terra Archiepiscopatus S. Severinae, et si qui alii sunt confines, et reliquarum duarum culturarum quae sunt in flomaria Neti ab una parte ipsarum est cultura de Cacomeli, ab alia parte flumen Neti, et si qui alii sunt confines. Nec non et habent in perpetuum culturas quae dicuntur de puteo ante Cotronum prope vallonem Ysari ex una parte et Suburbium Cotroni ac montem de bliga ex altera et prope terram Carbonari. Item terra quae dicitur de Apotheca et alia parte ysari. Item Cascinum unum terra Curiae quam tenuit Gualcerius Nas… proditor prope vineas quondam Angeli de Vito. Item vineas quae fuerunt Rogeri Calabria de Cotrono proditori sitas in pertinentiis Cotroni; pro quibus omnibus solvere teneatur anno quolibet pro hiis scilicet quae sunt in territorio Cotroni in baiulatione Cotroni Regalia duo quae sunt tari decem et octo; pro hiis quae sunt in territorio S. Severinae Regale unum; et pro hiis quae sunt in territorio Strongyli Regale medium … Datum apud Meledunum … anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo tertio undecimo Aprilis sextae Indictionis Regnorum nostrorum anno nono.” AASS, 084A f. 39v.

[xlix] AASS, Fondo Pergamenaceo, pergamena 3. Questi privilegi concessi dai primi sovrani angioini, saranno ricordati anche in seguito al tempo di re Alfonso d’Aragona: “Item supplica la dita universitate in genere et in specie che tute le gracie concesse per le bone et sancte memorie deli Re passati in primis delo Re Carlo cum sigillo pendente de auro item de Re Karlo terto cum sigillo pendente item de re Karlo sigillo pendente item de Re Karlo secundo cum sigillo pendenti Et g(e)n(er)al(ite)r tute le cose concesse aloro per le dicte Sancte memorie sub quacumque expressione verborum tanto dela bona memoria de Re Karlo quanto per la Regina Iohanna et omne privilegio loro quale fosse concesso ala dicta universitate loro sia actiso efficacimente et nullo umque tempore loro siano annullati in totum aut in parte etiam li privilegii concessi aloro como est vicere dela Ma.te v(ost)ra loro sia intisso et nullo umque tempore loro sia anullato § placet Regie ma.ti.” Capitoli concessi “pro Universitate Sancte Severine”, dati “in n(ost)ris felicibus Castris apud Sanctam Severinam” il 20 novembre 1444 indizione VIII. ACA, Cancillería, Reg. 2903, f. 179.

[l] Speciale Niccolò, Historia Sicula, Lib. III, cap. X., in Muratori L. A., Rerum Italicarum Scriptores, t. X, pp. 975-976.

[li] AASS, Fondo Pergamenaceo, pergamena 3.

[lii] “Lo stesso avviene agli uomini di S. Severina, i quali ebbero dai Re di Sicilia, a quanto affermano, il diritto di pascolo nei territori circostanti.” Caggese R., Roberto d’Angiò e i suoi tempi Volume I, 1922, p. 448 e nota n. 4; che cita Reg. Ang., n. 236, c. 90-90t, 3 aprile 1322.

[liii] Minieri Riccio C., Notizie storiche tratte da 62 registri angioini dell’archivio di Stato di Napoli, Napoli 1877, p. 31.

[liv] Biblioteca comunale di Bitonto, Fondo Rogadeo, Ms. A 23, framm. reg. ang. 373, ff. 84v-86v.

[lv] Pacella F., Un barone condottiero della Calabria del sec. XIV-XV: Nicolò Ruffo marchese di Cotrone, conte di Catanzaro, in ASPN, III, 1964, p. 66.

[lvi] La città di Santa Severina non risulta tra i possessi confermati l’11 luglio 1426 da papa Martino V al “nobilis vir Nicolaus Ruffus Marchio Cotronis”. ASV, Reg. Vat. Vol. 355, ff. 287-288.

[lvii] Capitani della città di Santa Severina nominati da Luigi III d’Angiò: 2.1.1425, Roberto de Marano di Cosenza; 13.9.1425, Paolo de Ammirato di Salerno; 1.3.1431, Luigi Galeotta di Napoli. Orefice I., Registro della Cancelleria di Luigi III d’Angiò per il Ducato di Calabria 1421-1434, ASCL 1977/1978, pp. 326, 343, 368.

[lviii] “Nell’anno poi 1438, il Rè Renato gli dona la Terra di S. Stefano nella Provincia di Calabria, e nel privilegio fa mentione de’ segnalati servigi fatti da Luigi, così a lui, come al Rè Lodovico III. Però dopo con vie più larga mano gli dona la Terra di S. Severina nella medesima Provincia, insieme con tutte l’entrate di quella, le quali gli erano state date per prima del Rè Lodovico.” Campanile F., Dell’armi overo insegne dei nobili, Napoli 1680, p. 287.

[lix] “Capitula, et exemptiones concessae Universitati S. Severinae per Antonium Vinti millibus sub anno 1440.” Inventario di scritture appartenenti alla Chiesa, e Mensa Arciv.le di S. Sev.na che stanno in Archivio separati da l’altre sotto chiave segnata con questi segni R. R. fatto da me D. Gasparo Caivani Archidiacono all’ultimo di settembre 1594. AASS, Fondo Arcivescovile, volume 2A, f. 86. Bernardo S., Santa Severina nella vita calabrese, Napoli 1960, p. 70.

[lx] ACA, Cancillería, Reg. 2903, ff. 178v-180.

[lxi] “Terre que fuerunt Marchioni Cutroni … Cultrum f(ochi) CXXIII unce 1 t(ar)r(i) 10 S(an)ct(u)s Joannes monachus f(ochi) XXXI t(ar)r(i) 15 … Santus Maurus f(ochi) XXXI + Ar(chiepiscopatus) S(anc)tae Severinae f(ochi) CCC unce 3 t(ar)r(i) 15”. Biblioteca Civica Berio di Genova, Liber Focorum Regni Neapolis, IX, 3, 20, f. 86.

[lxii] “Item supplica et pete la dicta universitate che lo Egregio Iohanni calbeto lo quale est stato Capitaneo dela dicta universitate sia de v(ost)ra merce haverelo per recomandato et che sia sano et salvo ipso li figlioli et tuta la roba sua Et perchè ipso est veterano per dio supplica la dicta universitate haverelo per recomandato concedendoli de gr(aci)a per la vita sua alcuna parte dela Salina de Rendito § placet Regie ma.ti.” Capitoli concessi “pro Universitate Sancte Severine” dati “in n(ost)ris felicibus Castris apud Sanctam Severinam” il 20 novembre 1444 indizione VIII, ACA, Cancillería, Reg. 2903, ff. 179v.

[lxiii] ACA, Cancillería, Reg. 2904, f. 191v.

[lxiv] AASS, Fondo Pergamenaceo, Pergamena 4. “Allora fu che il Regio Capitano di S. Severina Andreolo de Coczinijs di Salerno qual Regio Delegato investì nuovamente l’Arcivescovo Antonio Stricagnolo del ridetto Feudo di S. Stefano con formale possesso, siccome chiaramente apparisce dall’Istrumento rogato per mano del Notaro Francesco Reale di S. Severina il di 10 Febraro di quell’anno 1445 che di unita al detto diploma originalmente si conservano nell’Archivio Arcivescovile.” AASS, Fondo Arcivescovile, volume 84A, f. 41v.

[lxv] ACA, Cancillería, Reg. 2911, ff. 167v-168v.

[lxvi] ACA, Cancillería, Reg. 2912, f. 28v.

[lxvii] Fonti Aragonesi, I, pp. 61-62.

[lxviii] Fonti Aragonesi, I, p. 72.

[lxix] Fonti Aragonesi, I, pp. 72-73.

[lxx] ACA, Cancillería, Reg. 2906, f. 47.

[lxxi] ACA, Cancillería, Reg. 2913, ff. 15-16.

[lxxii] ACA, Cancillería, Reg. 2915, ff. 2v-4.

[lxxiii] Pesavento A. Alle origini della provincia di Crotone. Da Nicolò Ruffo, primo marchese di Crotone, alle fallite rivolte autonomistiche di Antonio Centelles, www.archiviostoricocrotone.it

[lxxiv] Un prezioso documento del secolo XV, in Scalise G. B. (a cura di), Siberene, Cronache del passato delle diocesi di Crotone, S. Severina, Cariati, p. 172.

[lxxv] Capialbi H., Instructionum Regis Ferdinandi Primi Liber, In Arch. Stor. Cal., 1916, p. 268.

[lxxvi] Maone P., San Mauro Marchesato, Catanzaro 1975, p. 101.

[lxxvii] ASV, ARM. XXXIX, 15, f. 38v.

[lxxviii] AVC, Processo Grosso ff. 451v-452. La città fu venduta al Carrafa con privilegio di Federico d’Aragona concesso in Castello Novo Napoli il 14 ottobre 1496, e fu riconfermata al conte da Ferdinando D’Aragona, da Salamanca il 18 gennaio 1506 e da Castello Novo Napoli il 20 maggio 1507. AVC, Reintegra delli territori e robbe del vesc.to dell’Isola di carte trenta sei nell’anno 1520, f. 6.

Creato il 3 Marzo 2025. Ultima modifica: 3 Marzo 2025.