Albanesi in cammino. San Giovanni di Pallagorio e l’abbazia di Santa Maria de Gradia

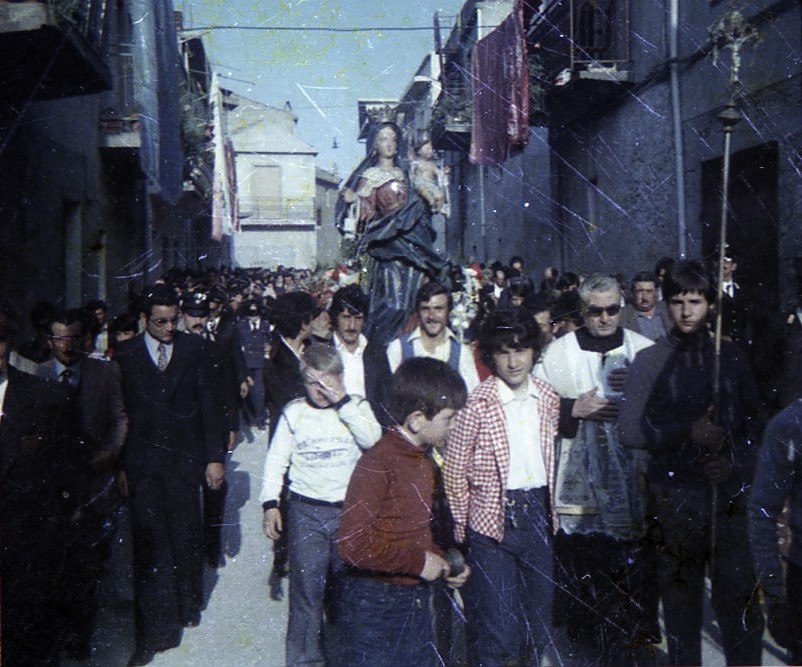

Pallagorio (KR), chiesa del Carmine.

I nuovi arrivati andarono a popolare terre da tempo abbandonate. Dove le guerre, le epidemie e le carestie avevano seminato la morte; presso i ruderi, ricordo di antichi abitati, essi piantarono i loro tuguri ed i loro pagliai, dando nuova vita a luoghi antichi che, per natura e posizione, avevano permesso alle popolazioni che li avevano preceduti di potere vivere ed alimentarsi.

Pallagorio (KR), la processione durante la festa della Madonna del Carmine.

Rito Greco Rito Latino

I decreti del Concilio di Trento (1545-1563), la costituzione apostolica “Breve Romanus Pontifex” (16 febbraio 1564) e le Lettere di Pio IV (1560-1565), posero le popolazioni di rito greco sotto la vigilanza dei vescovi latini. Cessò quel breve periodo di tolleranza religiosa, del quale avevano goduto le genti albanesi, e si inasprì il conflitto con i vescovi locali.

Il vicario generale del vescovo di Crotone Gerolamo Valente, sede vacante per morte del vescovo Sebastiano Minturno (1565-1570), in una lettera al Cardinale di Santa Severina Giulio Antonio Santoro del gennaio 1572, riferiva che “la vicinità ch’ha questa Città di Cotrone con il Levante è stata causa che un Casale de Greci sia appestato per venirne continuamente preti greci Levantini … che hanno infettato tutto questo Casale tanto alli greci come alli latini, con molte heresie … pregandola … sia estirpata questa infecione così grande … Li preti, nella confessione dei laici, le compostano in denari quando hanno magnato sarde la quadragesima, o volpe, o testudine. Li laici et preti di detto Casale hanno fatto et fanno infinite usure a cento per cento …”.[i]

Sollecitati dalla Curia Romana ben presto gli arcivescovi di Santa Severina avvertirono i vescovi ed i parroci sotto la loro giurisdizione, di non tollerare e di correggere gli usi, i costumi ed i riti dei nuovi venuti, imponendo loro l’obbedienza romana ed il rito latino.

“Molto Ill.mo et R.mo Sig.r come fra(te)llo. Hoggi 14 del p(rese)nte mese di Marzo ricevo la p.nte dall’Ill.mo Sig.r Cardinale Millino del tenor seguente/ Molto Ill.mo e R.mo S.re. Ancorchè nell’instruttione sopra alcuni Riti de Greci stampata l’anno 1597 per ordine di Clemente VIII fel. mem. sia provisto che i Greci soggetti a Vescovi Latini in Italia quando vogliono ricevere gl’ordini sacri, et il Presbiterato debbono venir qui con le Dimissorie de lor ordinarii, ove saranno ordinati dal Vescovo Greco Catt(oli)co che a tal effetto vi risiede con tutto ciò havendo hora N. S.re deputato il nuovo Vescovo Greco in luogo dell’ultimo, che morì alcuni anni sono, desiderando togliere in quanto si puo ogn’abuso, et incoveniente, che in cio possa seguire m’ha commesso ch’Io faccia sapere à V. S. (come fo) con la p.nte, ch’ella proveda, che i Greci residenti in cotesta Città, et Dioc.se, quali per l’avenire varranno esser promossi agl’ordini Sacri, Presbiterato, venghino qui con le Dimissorie, et attestationi necessarie de vita, et moribus ove saranno ordinati dal Vesc.o Catt.co che qui risiede, et l’istesso V. S. faccia osservare d a i Vescovi, suoi suffraganei con mandarli copia della p.nte aciò la publichino, et notifichino, ove et a chi sara di bisogno, et faccino gl’ordini necessarii per l’osservanza et esecutione d’essa aciò niuno possa pretendere, et allegare ignoranza dando aviso di quanto ella eseguira, per farne la relatione à S. Beat.ne et il Sig.r Iddio conservi , et prosperi la persona di V. S.. Di Roma li XXII di Xbre 1622. Di V. S. m.to Ill.e et R.ma aff.mo per ser.la. Il Cardinale Millino.

Onde per esecutione del contenuto nella preinserta lettera V. S. doverà publicarla inter missarum solemnia, et con la debita relata remandarmela quanto p.a et Iddio N. Sig.r la g.di. In S.ta Sev.na à 14 di marzo 1623. Et mandi l’allegata à Belcastro. Prospero Leone.”[ii]

Nei Concili Provinciali l’arcivescovo di Santa Severina Francesco Antonio Santoro trattando nel “De reformatione Graecorum, eorumq. erroribus tollendis”, e Alfonso Pisano in “De Graecis et Albanensibus”, nell’elencare gli “errori” della liturgia greca e le varie deviazioni dal rito latino, affermavano: “Cum, abrogatis omnibus privilegiis, et exemptionibus, Graecis, seu eorum nationi concessis per literas in forma Brevis fe. re. Pij Papae IV. graeco ritu viventes, tam Clerici saeculares, quam Laici, Ordinariorum visitationi, correctioni, jurisdictioni, et omnimodae superioritati subijciantur, eorumq. cura Ordinariis commissa fuerit, necessarium esse duximus, eos negligi non debere … necessarium esse duximus, eos negligi non debere propterea Episcopos, in quorum Dioecesibus Graeci ipsi, vel etiam Albanenses appellati versantur, et habitant, quantum in Domino possumus, commonemus, ut eosdem per se ipsos, vel alios idoneos deputandos, quam citius fieri poterit, visitent, seu visitari curent, et mandent, ut, quae laudabilia in eis reperiuntur, serventur, et promoveantur; quae vero correctione digna sunt, iuxta praedictas litteras Pii Papae IV. corrigantur, et emendentur.”[iii]

Gli arcivescovi, inoltre, ordinavano ai parroci di vigilare e di interrogare i nuovi venuti, che andavano nei paesi sotto loro giurisdizione: “Graecum hominem, qui nuper ab Orientis partibus profectus est, Parochi ultra octo dies monere non differant, ut ad Episcopum accedat, cui se in unitate Catholicae Ecclesiae, et sub obedientia Romani Pontificis vivere velle testetur. Quod si exsegui recusaverit, rem ad Episcopum referant … Coniugibus Latinis, et Graecis matrimonia inter se contrahentibus cavendum est, ne ea occasione Latinus, Latinave ad Graecum ritum descendat; sed potius comiugem a Greco ad Latinum ritum, qui tutior est, trahere omni ope, studioq. nitatur: neq. eo casu a Graeco, sed a Latino Sacerdote benedictio fiat, et nihilominus patris ritum proles sequatur, nisi mater Latina praevalverit …”.[iv]

Per l’osservanza degli ordini papali, inviati all’arcivescovo di Santa Severina e tramite il vicario generale mandati ai vescovi suffraganei, si muoveranno tutti i vescovi del Crotonese.

“Quo vero ad Curatos Grecorum seu albanensium, cum alias nobis fuerit per Ill.mas R.mas Dominationes vestras iniunctum et mandatum ne de coetero permictamus amoviles, curavimus per edictum eosdem Albanenses laicos constituere beneficium pro curatis, ne mercede conducti ut prius annuatim velut mercenarii ad libitum vel retinerentur vel repellerentur, et quia insolatus eorundem Populorum in his partibus est adeo mutabilis ut de uno ad alium locum de die in diem se tranferant, et praeter bona mobilia quae et laboribus in alienis terris lucrantur nihil habeant, nec etiam domos, sed casas ex palea confectas, sola cappella ubi et sacramenta recipiunt et sacrificia audiunt parietibus constructa, non potuerunt quid stabile pro dote eiusdem cappellae stabilire, sed tantumodo universaliter obtulerunt pro dote, et sacerdotis curati sustentationi untam frum.ti et ordei quantitatem, quae decenter ad vitam sustentandam sufficit cum bullarum expeditione ut sic instituti presbiteri curati amoveri non possint nec valeant. Et quia nonnulli Latini in Casalibus grecorum seu albanensium habitari presumentes ibidem nec Latinam, nec grecam legem custodiunt, propterea coacti fuimus inhiberi illis habitationem et commorationem ultra dies octo”.[v]

“Dubitat autem R.mus ep.us si debeat tollerare huiusmodi gregos et eis novos sacerdotes consecrare. An v.o talis ecclesia extingui debeat”, così relazionava alla fine del Cinquecento il vescovo di Crotone, il domenicano Giovanni Lopez d’Aragona.[vi] Ancora anni dopo ne faceva eco il vescovo di Isola Antonio Celli: “Reliqua sunt ex vetustis Graecis loci eius indigenis. Ad hanc usque diem complures servant illius nationis ritus, multaque usurpant vocabula mendaces sunt ingenio, ac proclivi ad malitiam, aliasque animi pravitates.”[vii]

Lungro (CS), cattedrale di S. Nicola di Mira, giudizio finale.

Gli Spinelli

Il vescovo di Umbriatico Alessandro Filarete all’inizio del Seicento, così descrive i soprusi, le usurpazioni e le angherie, che i feudatari presenti nella sua diocesi infliggono alla popolazione: “Adsunt in eadem Diocesi multi Domini temporales, quorum tres Scipio Spinellus, Joseph Spinellus, et Carolus de Aquino avarissimi utuntur subiectis imponentes onera importabilia, personas assiduè defatigantes, novas gabellas, et exactiones inventantes, et bona communia, et particularia publice subtrahentes, nec Deum, nec Iustitiam reverrentes, paternas monitiones ab Episcopo nolunt recipere, imo paternis correctionibus indignantur, nec corriguntur, cui malo regia visitatio, Sede Apostolica procurante, poterit obviare, vel restitutione non facta denegata absolutio.”[viii]

Si deve agli Spinelli, principi di Cariati, la fondazione dei tre casali di San Giovanni di Palagorio, Savelli[ix] e Carlopoli.[x] Fondazione avvenuta con l’immissione di Albanesi durante la prima metà del Seicento, che videro succedersi nella diocesi di Cariati, dapprima Scipione Spinelli, principe di Cariati, (1570-1603), che ebbe i feudi in Calabria Citra, di Cariati con Terravecchia, Scala, Umbriatico, Campana, Bocchigliero, Roccadineto, Montespinello, Cerenzia e Umbriatico. Seguì il figlio Carlo Spinelli, (1604-1614), principe di Cariati, che ereditò i feudi paterni ed ebbe il 4 novembre 1604, significativa di rilev. per la terra di Verzino con la bagliva e la catapania, per morte della duchessa di Castrovillari Francesca Spinelli, sua madre. A Carlo Spinelli seguì il figlio Scipione Spinelli, principe di Cariati, (1615-1659), il quale ebbe il 27 luglio 1615 Sign. di Rilev. per lo stato e contea di Cariati, con le terre dipendenti di Terravecchia, Scala, Campana, Bocchigliero, Umbriatico e Cerenzia in Calabria Citra. Scipione sposò nel 1633 Carlotta di Paolo Savelli. Il figlio Carlo Filippo Antonio Spinelli Savelli (1662-1725), principe di Cariati, ereditò i feudi paterni con i casali di Savelli, dipendenza di Verzino e San Giovanni di Palagorio, dipendenza di Umbriatico. Alienò Verzino col casale di Savelli a Leonardo Cortese il 22 marzo 1668, Reg. Ass. e alienò Umbriatico col casale di S. Giovanni Palagorio a Giuseppe Antonio Rovegno il 20 maggio 1682 Reg. Ass.[xi]

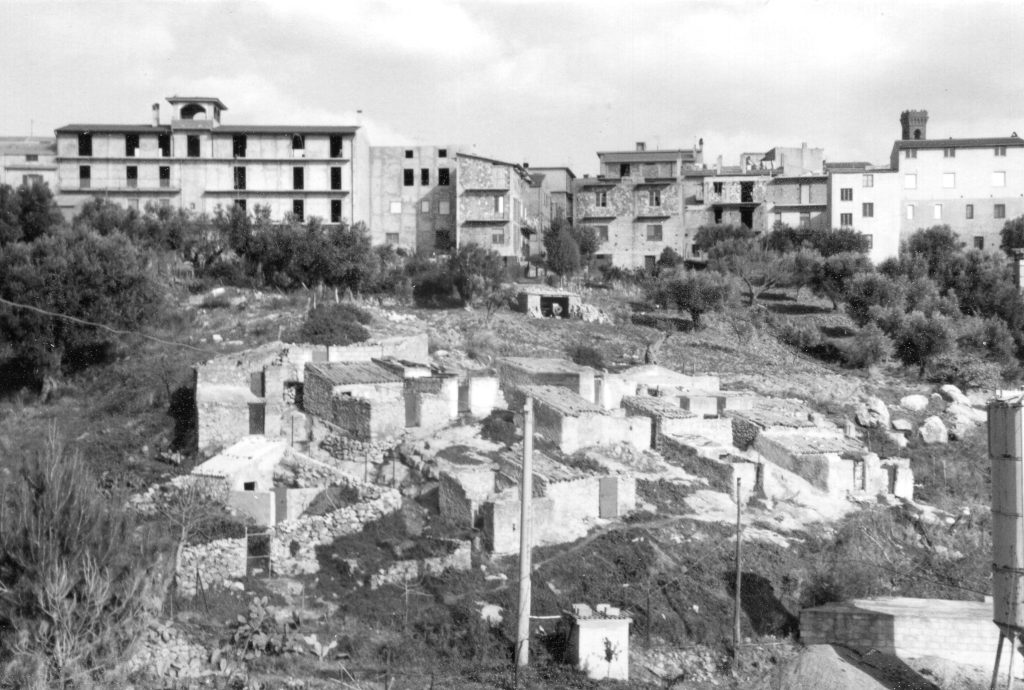

Pallagorio (KR).

Il ripopolamento

Gli ultimi anni del Cinquecento e la prima metà del Seicento sono caratterizzati da pestilenze e crisi agricole, alle quali si aggiunsero il distruttivo terremoto del 1638, la peste del 1656 ed il terremoto del 1659. L’alta mortalità determina lo spopolamento degli abitati e il restringersi dei territori coltivati, mentre avanzano l’abbandono e l’incolto. I due abitati di Verzino e Umbriatico, tassati per complessivi 394 fuochi del 1595, e 384 nel 1648, nel 1669 sono ridotti a soli 156.[xii]

Per incrementare le rendite del feudo, durante la prima metà del Seicento, gli Spinelli favorirono l’insediamento di nuovi abitanti. La costruzione di nuovi casali, su territori lontani dalla città di Umbriatico e dalla terra di Verzino, apportano la forza lavoro occorrente, per poter allargare i terreni a semina, restringendo i territori marginali incolti. La concessione di suoli, dove i nuovi arrivati costruiscono le loro abitazioni e coltivano l’orto, la vigna, gli alberi da frutto e l’olivo, apportano nuove entrate al feudatario. “Il Jus Casalinaggi, cioè carlini cinque per ogni casa fumante … li renditi e cenzi à minuto enfiteutici, attivi sopra le vigne e le terre … La mastrodattia … La fida ultra usum dà pieno e vacuo …”, la tassa per il pascolo degli animali, ecc. Queste imposizioni ed altre tassazioni, aumentavano le entrate del feudatario e le mettevano al sicuro dalla crisi.[xiii]

Pallagorio (KR), chiesa di San Giovanni Battista.

Il principe di Cariati Carlo Spinelli (1604-1614) fonda il casale di San Giovanni di Palagorio in territorio di Umbriatico

La precarietà degli insediamenti albanesi durante il Cinquecento a volte non permette una loro sicura localizzazione. Gli spostamenti di intere casate da un luogo ad un altro, spesso motivati dalla volontà di sfuggire al controllo fiscale, o dalla ricerca di condizioni migliori di lavoro, sono frequenti. Quanto detto pone un dubbio sulla formazione dell’abitato di Pallagorio. Un regesto datato 15 giugno 1555 al tempo di Paolo IV, fa riferimento ad un pagamento di riscatto di alcune persone prese prigioniere dai Turchi, abitanti nel luogo, o castro, di Palagorio di Crotone.[xiv] Tuttavia un casale Palagorio (poi detto Borgia) in diocesi di Squillace, tassato per fuochi 46, è presente nella numerazione dei fuochi di Calabria Ultra del 1564/1565.[xv] Sappiamo che l’odierno Pallagorio si trovava in Calabria Citra.

Il vescovo di Umbriatico Paolo Emilio Sanmarco (1609-1611), in una relazione datata Romae IV Idus Martii 1609, afferma: “Adest doecesis dixtincta à Civitate quatuor oppidorum et trium pagorum existens”.[xvi]

Il vescovo di Umbriatico successivo Pietro Bastone (1611-1621), in una relazione del 17 giugno 1611, afferma che “Dioecesis ostenditur ad quinque oppida et tria casalia Albanensium”, e in un’altra relazione, datata Umbriatico 2 dicembre 1618, scrive, che nel territorio di San Giovanni di Palagorio si sono di recente “nuovamente” insediati alcune casate di Latini e Greci. Questa affermazione ci induce a pensare, che il luogo era stato prima abitato e poi abbandonato, come risulta anche dall’esistenza di un “dirutum sacellum”, prima della formazione dell’attuale paese. “In territorio huius Civitatis Umbriatici quod nuncupatur San Gioanne de Palagorio, sunt preterea nonnulli quoadunati noviter et Latinorum et Albanensium, ubi viginti construxerunt tuguria, et cum tota familia habitant, quorum sanior pars s. Albanensium licet nati sint à grecum Ritum sequentibus, et servantibus, tamen per plures annos Latinum sunt sequti, et pari voto nos quotidie, et frequenter infestant, et ad effusionem sanguinis postulando presbyterum grecum, et ad grecum Ritum volunt reverti, quo in loco dirutum sacellum propriis sumptibus de novo erigi, et fabricari curavimus.” Il vescovo chiedeva poi “Supplicatur quid agendum cum predictis filiis Albanensium volentibus reverti ad Ritum grecum, et grecum Sacerdotem petentibus”.[xvii]

Da quanto scrive il vescovo di Umbriatico Benedetto Vaez (1622-1631) sembra che ad una popolazione preesistente, che seguiva il rito latino, si sia aggiunta successivamente una popolazione di rito greco. “Ultimo noviter erectum in territorio Umbriaticen. per Principem Cariaten., et a Predecessore n.ro fuit ibi erecta ecc.a sub no.ne S.ti Jo.is de Palagorio, et per aliquod temporis spatium vixerunt more latino, et vicissim presbiteri Civitatis ministrabant ipsis sacram.ta nunc vero invenerunt sibi presbiterum Grecum, et uxoratum viviturque in ipso ritu Greco”.[xviii]

Stemma di Pallagorio (KR) che raffigura S. Cristoforo (da Valente G., Dizionario dei Luoghi della Calabria, volume 2, M-Z, 1973).

Il casale di San Giovanni di Palagorio

L’insediamento della nuova popolazione in un luogo disabitato, o parzialmente abitato, determinò una ristrutturazione del territorio. Il feudatario, o il suo erario, assegnò ai nuovi abitanti una parte del feudo, dove questi costruirono le loro abitazioni (pagliai e tuguri) e nelle vicinanze, dei piccoli appezzamenti di suolo dove impiantare il vigneto, coltivare l’orto e gli alberi da frutto (peri, fichi, “celsi”, “sorba”, querce). Un’altra parte fu lasciata per la semina ed il pascolo, ed il restante all’ incolto e al bosco.

Tra i luoghi a vigneto e quelli piantati con alberi da frutto, sono ricordati La Scea, Li Setti, Il Canale, Il Biviere, Il Lauro, La Conicella, Lo Grisone, La Linaggia, Lo Monte, Sotto San Cristoforo, e li Piani, dietro il Carmine. Si coltivò l’orto a Lo Trapuzzano, alla Fontana di Coraciti, nel Vallone del Conte e alla Linaggia. Uliveti furono piantati a La Valla, a Cucellà ed a San Martino.

Nelle località Coraciti, Fontana di Coraciti (con la rotazione di due anni a semina e due a pascolo), nel feudo rustico di Patamò (jus arandi e pascolandi), a Gradia (tre anni a semina e due a pascolo), a L’Umbre di Barbariti, ed a Il Lauro, si estesero le terre aratorie ed a pascolo.

I luoghi incolti, infertili, boscosi, “vacui”, “sciollati” e sterili, rimasero a La Scea, a La Scalilla, a Li Conniselli, a Lo Monte, a La Valla, allo Bivieri, a Li Piani, a Mustacciuto, Sotto San Cristoforo, al Vituso, a Menzogna e a Perticaro. Sono poi segnalate alcune Grotte a Coraciti (tre grotte dette di Novello) ed a Piperia (quattro grotte).

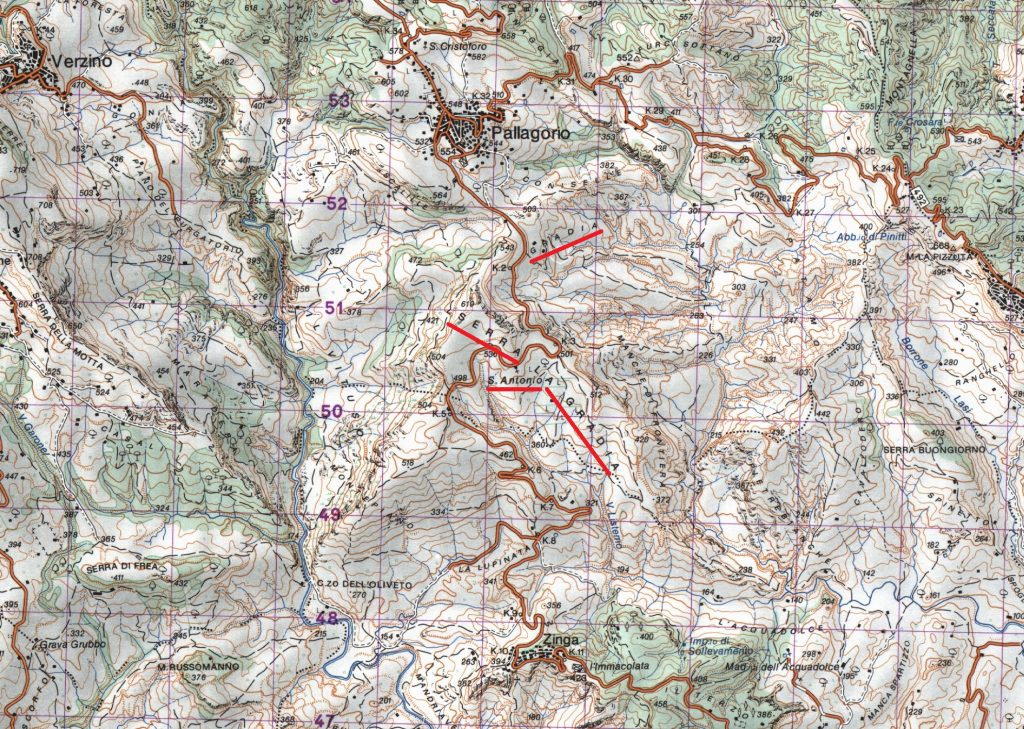

I toponimi “Gradia” “Serra La Gradia” e “S. Antonio”, in un particolare del Foglio N° 561 San Giovanni in Fiore, della Carta 1:50.000 dell’IGM.

Il corso di Gradia

Gardea e Gradia, oggi Gradea, qualcuno vuole derivato dall’albanese GARDHI (siepe, muraglia), data anche la grande quantità di materiale archeologico di antichità classica frammentato ivi rinvenuto. Altri da schiena, gradino, dosso, rialzo, sbalzo, ecc.[xix]

Il corso di Gradia era situato in territorio ed in diocesi di Umbriatico, ai confini con i feudi di Verzino e di Zinga.[xx] Composto nella maggior parte da terre aratorie, anche se non mancano terre infertili e infruttuose, soprattutto dalla parte del fiume Vitravo, esso è attraversato dalla via pubblica. Tra i luoghi vicini sono ricordati i toponimi “Scadalea”, “via publica”, “Paulomauro”, “li fossi de Suriano”, “Cacacira”, “Lo Stazzo”, “Vituso”, “Coraciti”, “Cucellà”, “fiume di Vitravo”, “Vallone del Monaco”, e “le grotte di Coraciti”.[xxi]

Era soggetto alla rotazione di tre anni a semina di grano e due anni a pascolo di bovini e pecore. Nel biennio a pascolo, o a erbaggio, il feudatario aveva lo jus Camerae, cioè il diritto di affittare tutte le terre dei vari proprietari assieme alle sue, pagando poi una annualità ai proprietari. Coloro, che possedevano territori nel corso, dovevano accordarsi e seminare tutti nel triennio, lasciando poi nel biennio le terre ad uso di erbaggio o pascolo. Le terre erano vendute dal feudatario ai “fidatori” delle mandrie della Sila per il pascolo invernale, che durava dal primo novembre al primo aprile. Da aprile a ottobre i pascoli restavano aperti per gli animali dei cittadini.

Il corso di Gradia in territorio e diocesi di Umbriatico, seguì le vicende di Umbriatico e del suo casale di Pallagorio. Dagli Spinelli passò ai Rovegno. Nel 1682 il principe Carlo Filippo Antonio Spinelli vendette Umbriatico col suo casale di Pallagorio a Giuseppe Antonio Rovegno e alla di lui morte ereditò il figlio Giuseppe Antonio Rovigno, principe di Pallagorio e marchese di Umbriatico (1704-1766).[xxii]

Pallagorio (KR), chiesa di Sant’Antonio da Padova, già di Santa Maria de Gradia, (foto da Prime Luci sull’Jonio, guida turistica, Comunità Montana Alto Crotonese).

Il catasto di Umbriatico del 1743

Dal catasto onciario del 1743 di Umbriatico sappiamo, che il principe di Pallagorio e marchese di Umbriatico Giuseppe Antonio Rovegno, possedeva un territorio burgensatico chiamato il Corso della Gradia, che confinava con i beni del feudatario di Zinga (Ippolita Rota), del convento di San Francesco di Paola di Cosenza e del nobile Francesco Giuranna. La rendita del corso era stimata in annui ducati sessanta equivalenti a tomoli quattrocento quaranta cinque di grano.[xxiii]

La Mensa Vescovile di Umbriatico poi, esigeva dal feudatario “annui duc.ti venti per composizione delle decime del corso di Coraciti e Gradia”. Di più aveva “un comprensorio di terre consistenti in più pezzi nell’istesso luogo detto la Gradia di tomolate quaranta, confine i beni del mag.co Domenico Giuranna, di Marc’Antonio Tebaldi e della Chiesa della Gradia”. Anche il chierico Marc’Antonio Tebaldi di Verzino vi possedeva tom.te quaranta, che confinavano con quelle della Chiesa dell’Eremitorio detto La Gradia, ed il beneficio di San Marco di Verzino (“tom.te trentaotto e mezo”).[xxiv]

La Mensa vi aveva il “jus arandi” per ogni triennio “coll’alternativa, atteso per l’altro biennio ne spetta la vendita in erbaggio alla detta Marchesal camera e da fertile ed infertile rende ogni anno Ducati 8”.[xxv] Altri proprietari del luogo erano il nobile Domenico Giuranna, che però era morto dopo la rivela, e quindi i suoi beni erano passati agli eredi, ed il nobile Francesco Giuranna.[xxvi]

Pallagorio (KR), chiesa di Sant’Antonio da Padova, già di Santa Maria de Gradia.

Il catasto di Pallagorio del 1743

Nel catasto onciario di Pallagorio troviamo, che solamente il Mag.co Gio. Battista Cosma possiede appezzamenti di terreno nella località Gradia, concessi a suo tempo dal feudatario, al quale paga un censo annuo e dove esercita la semina.

Il mag.co Gio. Battista Cosma vive civilmente di an. 58. Sposato con Anna Andropoli di anni 45, ha due figli (Domenico, Catarina). Abita in casa propria composta da sette camere con i loro bassi. Possiede numerosi animali, tra i quali tre bovi aratori, sette giovenchi, ottantadue vacche … una mula, due cavalli, un somaro, quattrocento pecore, ecc. Tra le numerose proprietà: “Possiede tt.e quattordici di terra aratoria, luogo detto la Gradia dove si dice Paulomauro, conf.e con il territorio di Zinga e le terre del Sig.r Dom.co Giuranna d’Umbriatico, stimata la rendita per annui carlini ventisei; Più in detto luogo tt.te quindici aratoria, dove si dice Caracira, conf.e con il d.o Giuranna ed il mag.co Marc’Antonio Tebaldi di Verzino stimata la rendita per annui carlini venti otto.; Più in detto luogo tt.e sedici di terra aratoria dove si dice il Cognale del Piro, conf.e con d.o Giuranna ed il ter.o di Zinga, stimata la rendita per annui carlini trenta cinque; Più possiede tt.te diece otto di terra aratoria, luogo detto la Gradia, dove si dice Agromolo in comune con Marc.antonio Tebaldi di Verzino, conf.e con il Cognale di Paulo Mauro, stimata la sua porzione la rendita per carlini sedici e mezzo; Di più possiede tt.te venti quattro di terra aratoria in d.o luogo dove si dice il Cogniale delli Caprari, in comune con lo stesso Tebaldi, conf.e con le terre di d.o Giuranna. Stimata la sua porzione di rendita annui carlini venti uno; Più in d.o luogo tt.te nove di terra aratoria in comune con d.o Tebaldi dove si dice il cogniale di Cioccio, conf. Con d.o Giuranna, stimata la sua porzione di rendita per annui carlini dieci e mezo Sopra tutte le terre della Gradia di sua porzione cenzo alla Camera Principale annui grana trenta”.[xxvii]

Pallagorio (KR), chiesa di Sant’Antonio da Padova, già di Santa Maria de Gradia.

L’abbazia di Santa Maria della Gradia

L’abbazia di Santa Maria de Gradia è situata su un pianoro sovrastante le rupi esistenti in località Gradia. Per il luogo passa la trazza, o itinerario di transumanza, che dai pascoli presso la marina, si inoltra a sinistra del fiume Neto e dell’affluente Vitravo e, per Madonna dell’Acquadolce, risalendo le rupi di Gradia, giunge ai pascoli della Sila.[xxviii]

La mancanza di documentazione non ci permette di conoscere le sue vicende storiche, che comunque dovettero essere simili a quelle dell’abbazia di Santa Maria di Mulerà e di altre piccole abbazie del Crotonese, dove si svolgevano anche fiere e mercati. In una concessione fatta nel gennaio 1217 dal vescovo di Cerenzia Nicola e dal suo capitolo all’abate florense Matteo, si nominano le due chiese di Santa Maria de Agradia e di San Lorenzo “cum tenimentis et pertinentiis earum”. Da quanto si può deduce dal documento, le due chiese appartenevano al monastero di Monte Marco ed erano situate alle falde della Sila.[xxix]

“Quanto ai beni immobili pare che il monastero (di Santa Maria di Monte Marco) fosse tra l’altro in possesso di alcuni terreni detti della Montagna, nonché delle chiesette rurali di San Lorenzo, a sud di Castelsilano, nella Serra di Laurenzana o di Lenzana ov’era un tempo il 44° pilastro o termine della R.S. già 15° dell’Editto di re Roberto (a. 1333) e 39° della confinazione di Valerio, e di S. Maria della Gradia (Soprana e Sottana) con relative pertinenze”.[xxx]

Tuttavia, questa chiesa di Santa Maria de Agradia (detta da alcuni anche Gradia), che era situata in diocesi di Cerenzia, donata al monastero florense, non è da confondersi con l’abbazia di Santa Maria de Gradia, che era in diocesi di Umbriatico. La chiesa di Santa Maria de Agradia con i suoi possedimenti, farà parte dei beni del monastero florense. A ricordo della chiesa, ancora dalla platea di San Giovanni in Fiore del 1533, troviamo che l’abbazia florense possedeva alcuni territori in località “Gradia”, presso i valloni di Tardaniello e di Scavona. Nel luogo dove era situata questa chiesa ancora oggi troviamo il toponimo “Agraria”, che è situato sulla via tra gli abitati di Castelsilano e di San Giovanni in Fiore.[xxxi]

La località “C. Agraria” tra Castelsilano e San Giovanni in Fiore.

Le prime notizie certe sull’abbazia di Santa Maria de Gradia in diocesi di Umbriatico, le forniscono i vescovi di Umbriatico alla metà del Seicento, quando essa era ormai ridotta a chiesa rurale e romitorio. Il vescovo di Umbriatico Vitaliano Marescano (1661-1667) in una sua relazione “ad limina”, datata Cirò 4 maggio 1662, descrivendo il casale di San Giovanni di Pallagorio, si sofferma sulla devozione, che la popolazione ha per la chiesa rurale di Santa Maria de Gradia, anche se dapprima non ne richiama il titolo.

“Alius similis Pagus sub nomine S. Joannis in Palagorio sub ditione D.ni Principis Cariaten. in Territorio Umbriaticen. ameno loco, salubrique coelo tum graecis Albanensibus tum Italis vagis constructus et inhabitatus sub uno Parocho Latini moris Latino more consistit, sexcentae in eo animae quarum quadrigentae quadra.ta ad sacram.to admitti possunt in cuius territorio est ecclesia ruralis Populi devotione frequentata. Unus in greco ritu persistere repertus à moderno Episcopo latini. amplecti monitus admonitioni locum dedit”.[xxxii]

“Alius similis Pagus sub nomine S. Joannis in Palagorio in territorio Civitatis Umbriatici sub eiusdem Principis Cariati ditione temporali ameno loco, salubrique coelo; tum Graecis Albanensibus, tum Latinis vagis constructus colitur, sub uno Parocho Archipresbytero nuncupato Latini moris, Latino more consistit, septingentas continens Animas in cuius territorio est Ecclesia Ruralis sub invocatione S.tae Mariae de Gradia Populi devotione frequentata; alter est in eo Presbyter simplex, unus Diaconus, et duo clerici.”[xxxiii]

Il vescovo successivo Agostino de Angelis (1667-1682) la citerà tra le chiese esistenti in Pallagorio. “Quartum locum tenet oppidum Palagorii dictum, eius incolae olim ex Albania translati, latinum ritum seguuntur. Habet ecclesias tres, Parochialem unam sub invocatione S. Jo. Baptistae, aliam sub invocatione S. Mariae de Gradia, 3.am nuperrimè ex Piorum elemosinis erectam sub invocatione S. Mariae de Monte Carmelo. Patet in temporalibus Principi Cariatem de familia Spinellorum.”[xxxiv]

In seguito nelle relazioni del vescovo De Angelis e dei vescovi seguenti, la chiesa pur esistente, non è più citata con il suo titolo. Bisognerà attendere i catasti onciari settecenteschi di Pallagorio e di Umbriatico per avere ulteriori notizie, che ci aiutino a fare luce sulla sua antica costruzione e sulle sue vicende.

“Tertius Pagus, seu Casale dicitur Palagorii, in quo est ecclesia Parrochialis sub invocatione Ascensionis D.ni Nri Jesu Christi et S. Joannis Baptistae; in ea, ut in aliis Pagis recitatur Rosarium B.ae Virginis ab Albanensibus latinum ritum servantibus. In eo Piorum elemosynis nuperrime excitatur alia ecclesia sub titulo S. Mariae de Monte Carmelo”.[xxxv]

Nel catasto onciario di Pallagorio del 1743, così è descritta: “La Badia della Gradia sotto il titolo della Madonna degli Angeli possede in detto luogo una vigna confine con detta Chiesa stimata per meza pezza, e sei t(omola)te di terre aratorie in due pezzette in d(ett)o luogo, giusta li beni di d(ett)i SS.ri Cosmo e Giuranna stimata la rendita l’una e l’altre da fertile ad infertile annui d(ocati) 3.”[xxxvi]

Sempre in questo catasto troviamo, che il sacerdote Donato Pettinato, figlio di Lucrezia Gangale, “Possiede ad titulum Patrimonii l’Abbadia di S. Maria degl’Angeli, che si dice della Gradia, una vigna contigua con detta Chiesa della Gradia e t(omola)te sei di terra aratoria in due pezzetti, stimata la rendita per annui carlini trenta.”[xxxvii]

Il catasto onciario di Umbriatico ci informa che la “Chiesa della Gradia”, detta anche “Chiesa dell’Eremitorio detto La Gradia”, confinava con alcuni possedimenti della Mensa Vescovile di Umbriatico e del chierico Marc’Antonio Tebaldi di Verzino.[xxxviii]

Da quanto detto possiamo desumere che, proseguendo nel tentativo di oscurare ogni riferimento al rito greco, del quale la chiesa di Santa Maria della Gradia era portatrice, si mutò il titolo della chiesa in quello tipicamente francescano di Santa Maria degli Angeli, e che il curatore e amministratore della chiesa era il sacerdote di Pallagorio Donato Pettinato. Già nella seconda metà del Seicento durante i vescovati di Vitaliano Marescano e di Agostino de Angelis (1667-1681) erano state edificate nel vicino casale di Carfizzi due chiese dedicate a Sant’Antonio da Padova, francescano inquisitore degli eretici, delle quali una a spese di Giovanni Maria Basta.[xxxix] Non mancherà molto tempo, che anche la chiesa di Santa Maria della Gradia verrà intitolata a Sant’Antonio da Padova.

Come chiesa semplice di Sant’Antonio nell’Ottocento essa sarà sotto la giurisdizione dell’arciprete di Pallagorio.[xl] Situata sulla strada che collega Zinga a Pallagorio, la chiesetta è meta di pellegrinaggio, soprattutto in occasione del martedì dopo Pasqua, quando si festeggia la pasquetta pallagorese.

Così viene descritta in una recente pubblicazione: “Chiesa di Sant’Antonio. Si trova fuori l’abitato, in località Gardea, sulla strada che va a Casabona. Facciata semplice con tetto a spioventi e rinforzi angolari. Portale in pietra ad ogiva larga. Abside semicircolare che all’interno risulta murata, con piccolo affresco molto lacunoso. Iscrizione all’esterno graffita su muro relativa e lavori di ripristino fatti nel 1964. Interno ad aula con soffitto a capriate di travi di quercia con monaco. Sulle pareti vari quadretti devozionali a stampa di varie epoche dal 1950 in poi. Acquasantiera in pietra, a conca ondulata e piedistallo a colonnetta sottile con capitello composito. Scultura raffigurante Sant’Antonio da Padova. Quadro rappresentante Sant’Antonio da Padova. Scultura raffigurante San Francesco di Paola”.[xli]

Pallagorio (KR), Santa Maria de Gradia.

Il furto e la festa

Il 26 luglio si svolgeva una festa degli Albanesi nella chiesa rurale di S. Anna (Isola di Capo Rizzuto) restaurata e ampliata dal barone Barracco. Vi era un’antica sacra immagine, che prima si trovava “nel feudo Gardia nel territorio di Pallagorio, da dove fu sottratta e ritrovata dagli Albanesi a Sant’Anna, dove qui spostarono la festa in onore della patrona”.[xlii]

“De festivitate Sanctae Annae un Ecclesia rurali Insulen

Ill.mus D.nus quum vidisset in die 26 Julii currentis anni satis virorum et mulierum Albanensium his a circumiectis locis ritu greco, in hac Civitate vagantium super hac novitate interrogavit.

Unus ex illis advenis respondit: “Ill.me D.ne, nostris maioribus cognovisse imaginem Sanctae Annae, quae hodie osservatur in ecclesia rurali Insulen vestrae subiectionis, veneratam fuisse in antiqua aedicula fundo Gardia posita, proprietate Baronis Giuranda Umbriaticensis Civitatis, territorio Pallagorii Illucque quotannis omnes Albanienses incolas de Sancto Nicolao ab Alto, Carfizzi, Pallagorio, Sancta Sophia, Marcedusa, Andali ecc.. ad solvenda vota et santificandam diem 26 Julii Matri magnae Matris Dei dicatam, convenire solebant.

Postero tempore numerus grassatorum, violatis omnibus, sacrilega manu eam sacram imaginem antiquae Aediculae Pallagorii subripuit, et in loco quo nunc cernitur Ecclesia ruralis nemoris, restaurata et ampliata Barone Barracco, invenisse ferunt.

Cognitis his Albanensium semper constans fuit devotio eo iter peragere ex vigilia festivitatis, et in festo adire Sacro, rituque Albanensi et canta Sanctae eorum Patronae hymnos solvere; quin imo omnes qui accedere nequeunt, salientes in montes quibus Ecclesia Insulana S. Annae prospici possit, ibi Sanctificatam diem transire contenti in sonitu et cantu, in choreis, in refectionibus et in laudibus in dialecto gratiose prolatis”.

Note

[i] Vaccaro A, Kroton, I, pp. 362-363.

[ii] AASS, Fondo Arcivescovile, volume 10A, f. 15.

[iii] Concilia Provincialia Sanctae Severinae, Romae 1597, p. 27.

[iv] Concilia Provincialia Sanctae Severinae , Romae 1597, pp. 110-111.

[v] SCC. Relatio Status Ecclesiae Umbriaticen. facta ab Alexandro Filarete, episcopo, exhibita per procuratorem, die 7.a Januarii 1598.

[vi] SCC. Relationes 271A Crotonen., Giovanni Lopez, 1597.

[vii] SCC. Relationes Insulana 401, Antonio Celli, 1644.

[viii] SCC. Relatio status ecclesiae Umbriaticen. facta ad Alexandro Filarete, episcopo, et admissa die XXVII Septembris MDC.

[ix] Così il vescovo di Cariati e Cerenzia Francesco Gonzaga (1633-1658) descrive in una sua relazione ad limina la fondazione del nuovo casale di Scalzaporo, da parte di alcune famiglie albanesi di rito greco in territorio di Verzino, feudo di Scipione Spinelli: “Unum Tamdem noviter in territorio Verzinarum est ut inqueunt à pluribus generis epirotarum graeco ritu viventibus, vulgo Albanensibus aggregatum Casale nomine Scalzaporum. Istis nullum f.trem huiusq. Religionis vestigium exhiben. nuper auxilian. Deo Curatum assignavi ac in eorum Ecclesia Babtimatis fontem erexi, ut et S.mum Eucharastiae sacramentum Tabernaculum decens”. Da quanto afferma il vescovo i nuovi abitanti celebravano secondo il rito greco ed il vescovo nella loro chiesa fece erigere la fonte battesimale ed il tabernacolo. Domenico Martire nel suo manoscritto, ripreso da Tommaso Aceti nelle “Annotationes” al Barrio, afferma che nello stesso luogo poi fu costruito un nuovo casale, che prese il nome di Savelli, in onore di Carlotta Savelli, che nel 1633 si era unita con Scipione Spinelli. “In hoc agro extat Sabellia antea vicus, nunc oppidum satis habitatoribus plenum, extructum circa ann. 1640 a Carolotta Sabellia Romana, unde et cognomen sumsit; antea enim locus hic vocabatur vulgo Scalzaporri, ut ait Dominicus Martyre in suo MS.” Secondo Pericle Maone questo avvenne dopo il terremoto del 1638, che distrusse numerosi casali cosentini. “Quando i Casalesi, nuovi arrivati, diedero nel 1638 l’attuale nome di Savelli al preesistente “locus Scalzaporri”, trovarono sul posto un piccolo nucleo di abitanti. Al “locus Scalzaporri” la vecchia numerazione attribuiva appena sei fuochi, una trentina di persone all’incirca, di cui era ignota la provenienza.” Il nuovo casale con chiesa intitolata ai SS. Pietro e Paolo ci indica, che i nuovi abitanti erano di rito latino; niente sappiamo della chiesa di rito greco costruita nel “locus Scalzaporri” dagli Albanesi. SCC. Rel. Lim. Cariaten. et Geruntin. Francesco Gonzaga, Cariati die XXV Xbris 1633. Barrio F., De Antiquitate, et situ Calabriae, Roma 1737, p. 353. Maone P. Indagini sul passato di Cerenzia vecchia alla ricerca dell’origine del “Locus Scalzaporri”, in Historica n. 2/3, 1961, p. 62.

[x] Da quanto si può ricavare dalle relazioni del vescovo Agostino de Angelis, il casale di Carlopoli era situato vicino a Verzino. “Quintum denique locum tenet oppidum nuperrime erectum, Carlopoli, dicitur unam habet ecclesiam a me consecratam sub invocatione S. Mariae de monte Carmelo, cui inservit unus sacerdos, et unus clericus. Paret in temporalibus Principi Cariaten de familia Spinellorum”. “Quintum denique locum tenet oppidum, nuperrimè fundatum, Carlopoli vulgo dicitur. Unam habet ecclesiam à me benedictam sub invocatione S. Mariae de Monte Carmelo, cui inservit unus sacerdos, et unus clericus. Paret in temporalibus Principi Cariaten de familia Spinellorum”. “5.um denique locum tenet oppidum nuperrimè erectum, Carlopoli vulgo dicitur; unam habet ecclesiam à praedicto episcopo consecratam sub invocatione S. Mariae Gratiarum cui inservit unus sacerdos nomine Parochi. Paret in temporalibus Principi Cariaten de familia Spinellorum”. Nella relazione dello stesso vescovo del 1678 non esiste più. Lo Spinelli aveva venduto il 22 marzo 1668 la terra di Verzino col casale di Savelli a Leonardo Cortese. Quindi aveva cessato di esistere il casale di Carlopoli. SCC. Rel. Lim. Umbriaticen. Augustinus de Angelis, 1667-1678.

[xi] Pellicano Castagna M., La storia dei feudi della Calabria, Vol. I, pp. 391-393.

[xii] Verzino: 1595 (284), 1648 (265), 1669 (114). Giustiniani L., Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, Napoli 1805, T. 10, p. 39. Umbriatico: 1595 (110), 1648 (119), 1669 (42). Nel 1669: Pallagoria (1), San Giovanni Pallagorio (44), Savelli (57). Barbagallo de Divitiis, Una fonte per lo studio della Popolazione del Regno di Napoli, Roma 1977.

[xiii] ASN, Catasto Onciario di Pallagorio, n. 6985, f. 62.

[xiv] 15 giugno 1555. “Indulgentia pro redemptione Bernardini et Pauli de Orlandis, fratribus laicis, loci sive castri de Palagorii Cotronii, Prov. Calabriae, qui, dum Romam versus navigarent, a Turcis capti et in servitutem reducti sunt, pro quorum redemptione talia 1500 scut. Requiritur.” Russo F., Regesto IV, 20343.

[xv] “Palagorio tax. f. 46. Deve ut S. 69 – 2 – 6 / Al p.e de Squillace s’esige 57 – 1 – 17/ R.no alla R.a Corte 12 – 9. A 15 decembre 64 gasp.o piro 0 – 4 – 3.” “In libro cauthelarum n.° R. 115 fata est copia autentica pub. inst.ti in terra nontis leinis Die XII Julii 1566 per manus notarii marci de nicastro de eadem terra per quam constat qualiter Jacobus formicula de ditto casale palagorio procuratore universitatis et hominum p.ti casalis de quae pecuniae ditto notario dicitur costare per pu: p.cumis instrumentum stipulatum sub die XI mensis 1566 manu notarii Thomasii Silla de Civ.te Squillatii declaravit cum juramento d.tum M.cus th.rium eis putasse et bonos fecisse p.ti casalis Ducatos viginti quinque tari tres et grana… “. ASN, Tesorieiri e Percettori di Calabria Ultra, Vol. 4088, anno 1564 – 1565, f. 41.

[xvi] 12 marzo 1609. Relatio status ecclesiae Umbriaticen. facta a Paulo Aemilio Sammarco. Episcopo.

[xvii] Sempre nella relazione del 1618 il vescovo Bastone afferma che “Civitas ipsa Umbriatici, et Rus de Palagorio sub potestate, et dominio Principis Cariathi”. SCC, Relationes Umbriaticen. Pietro Bastone (1611-1621).

[xviii] SCC, Relationes Umbriaticen. Benedetto Vaez 10. 6. 1625.

[xix] Barillaro S., Calabria, Pellegrini 1972, p. 66. Grada, Schiena, in Rohlfs G., Dizionario toponomastico e onomastico della Calabria, Longo Ed., 1974, p.130

[xx] Confinazione del feudo di Verzino (1662) “Principia dunque il confine dalla Macchia dell’Acqua Dolce, nella fiumara di Vitravo e proprio dove confina il territorio di Zinga, nominato Montepiano, col territorio della città di Umbriatico nominato l’Orto della Gradia seu Vituso e detto fiume in su sino al luogo Castelluzzo …”. ASN, Relev. 428/2, in Maone P. Savelli nella tradizione e nella storia, 1980, p. 88.

[xxi] ASN, Catasto Onciario di Pallagorio, n. 6985, (Apprezzi ff. 57-58).

[xxii] Pellicano Castagna M., Storia dei Feudi della Calabria, Vol. IV, p. 15.

[xxiii] ASN, Catasto Onciario di Umbriatico, 1743, Busta 7014, f. 84.

[xxiv] ASN, Catasto Onciario di Umbriatico, 1743, Busta 7014, ff. 65, 66, 79, 81.

[xxv] ASN, Catasto Onciario di Melissa, 1741, n. 5755, ff. 327-329.

[xxvi] ASN, Catasto Onciario di Umbriatico, 1743, Busta 7014, ff. 13, 20.

[xxvii] ASN, Catasto Onciario di Pallagorio, n. 6985, ff. 30v-31v.

[xxviii] “Le rupi dela Gradia”. ASN, Catasto Onciario di Umbriatico, 1743, Busta 7014, f. 42.

[xxix] “Hinc est quod cum bonae recordationis Gilbertus huius nostre sedis episcopus ecclesiam, quae dicitur de Monte Marco cum obedientia Sancti Martini de Neto et aliis tenimentis suis piae memoriae d.o abbatis Ioachim et successoribus eius sub annuo censu ad collocandum ibi iuxta vestrum ordinem de suis cum priore fratribus concessisset, constructum vero et ordinatum ab ipsum, praedicti Gilberti G(uillelmus) successor illicite destruxisset, sed Bernardus qui post hunc canonice sedit reparationem flagitans coenobii sic destructi, duabus aliis ecclesiis, id est Sancte Marie de Agradia et Sancti Laurentii, addens, et exolvisset damnum praedecessoris …”. Documenti florensi, a cura di P. Leo, Rubbettino 2001, pp. 73-76.

[xxx] Napolitano R., S. Giovanni in Fiore, monastica e civica, Napoli 1981, p. 138.

[xxxi] ASN, Armadio 2 fasc. XXVIII N. 46, Platea di S. Giovanni in Fiore dell’anno 1533, ff. 86-88.

[xxxii] SCC, Rel. Lim. Vitalianus Marascano, Cirò IV nonas Maij 1662.

[xxxiii] SCC, Rel Lim. Vitalianus Marascano, Cirò die 18 m.s Martii 1666.

[xxxiv] SCC, Rel. Lim. Augustinus de Angelis, 1669.

[xxxv] SCC, Rel. Lim. Umbriaticen., 1678.

[xxxvi] ASN, Catasto Onciario di Pallagorio, n. 6985, f. 56.

[xxxvii] ASN, Catasto Onciario di Pallagorio n. 6985, f. 50.

[xxxviii] ASN, Catasto Onciario di Umbriatico, 1743, Busta 7014, ff. 66, 79.

[xxxix] SCC, Rel. Lim. Umbriaticen., Augustinus de Angelis, 1669.

[xl] A Pallagorio la chiesa di S. Veneranda il cui arciprete curato estende la sua giurisdizione sulla chiesa semplice di S. Antonio, in Adilardi F., Enciclopedia dell’Ecclesiastico, 1847, Siberene, p. 336.

[xli] Russano Cotrone A., Alto Crotonese Gangemi Ed. 2001, pp. 234-136.

[xlii] AVC, Visita ad limina Luigi Lembo, Crotone 1882.

Creato il 23 Marzo 2025. Ultima modifica: 23 Marzo 2025.