Il feudo di Lucifero, o Baldino, nelle pertinenze di Policastro, Mesoraca e Tacina

Signori e feudatari (da Sachspiegel, Universitäts-bibliothek Heidelberg).

I Lucifero

Le prime testimonianze riguardanti la famiglia dei Lucifero che, secondo il Mannarino, era di Policastro e originaria di Crotone,[i] si trovano tra le carte del monastero di Sant’Angelo de Frigillo, esistito presso Mesoraca, al tempo della dominazione sveva,[ii] quando, in particolare, Petro, Enrico e Guglielmo, figli di Ruggero de Lucifero, emergono più volte, in relazione alla donazione e alla vendita di alcune loro terre al detto monastero.

Le circostanze a riguardo sono evidenziate in un atto del febbraio 1219, dal quale apprendiamo che “Petrus filius Rogerii Luciferi”, volendo sfuggire alla dannazione della propria anima, aveva deciso di restituire al monastero di Sant’Angelo de Frigillo, in persona del “domini abbatis Haymonis”, i documenti che, nel febbraio del 1213, mediante un atto stipulato in Policastro, aveva consegnato all’abbate Petro e ai suoi monaci, allorchè, avendo deciso, con il consenso della moglie e dei suoi fratelli, di vestire l’abito monacale, entrando a far parte del detto monastero, aveva donato a quest’ultimo tutti i suoi possedimenti, tanto quelli ricevuti in eredità quanto quelli acquistati.

Al tempo in cui era abbate Alexandro, tuttavia, avendo mutato parere e avendo deciso di ritrattare la propria donazione, egli aveva cercato di farsi restituire dal monastero i detti documenti, che però gli erano stati negati per l’opposizione dell’abbate e della maggior parte dei monaci. Egli era riuscito così ad ottenere soltanto quelli “de tenimento iuxta fluvium Tachene in loco qui dicitur Bittheriti” che, comunque, al presente decideva di cedere nuovamente al monastero predetto, vendendogli inoltre, per cinque once d’oro, una terra “in tenimento Musurace in loco qui dicitur Constantenachi”, e confermando la donazione precedente.

L’atto fu rogato dal “notarii Basilii publici tabellionis Policastri”, e scritto da “frater Guillelmus de Ydronto monachus Sancti Angeli de Frigilo”. Sul verso del documento, di mano del sec. XV secondo il Pratesi, troviamo scritto: “Donacio facta Sancti Angeli de terris Bucterici apud flumen Tacine facta per casa de Lucifero”.[iii]

Il “tenimentum quod Guillelmus de Lucifero et Petrus et Herricus fratres vendiderunt monasterio quod est in tenimento Sante Severine in loco ubi dicitur Maguda cum omni iure suo et precipue cum cursu mandre”, risulta tra i possedimenti confermati da Federico II, imperatore e re di Sicilia, su richiesta di Blasio priore del monastero di Sant’Angelo de Frigillo, che troviamo in atto del maggio 1225 ritenuto falso dal Pratesi,[iv] mentre, poco tempo dopo, nel gennaio 1228, “Petrus et Henricus una cum fratre nostro domino Guillelmo fili quondam domini Rogeri de Lucifero”, ottennero dall’abbate Martino, il pagamento di dodici once d’oro, a completamento del prezzo pagato dal monastero, per l’acquisto del tenimento “in loco qui dicitur Macuda in territorio Sancte Severine”, confermando la detta vendita. Tra coloro che sottoscrissero tale atto, risultano: “Guillelmus Luciferus”, “Petrus Luciferus” ed “Henricus Luciferus”.[v]

Le terre “que fuerunt domini Guillelmi de Luchifero, quas ab ipso domino Guillelmo emit monasterium memorato”, poste nelle vicinanze di quelle del proprio feudo reclamate da “domina Saracena filia domine Fermosa relicta quondam nobilis viri domini Fabiani de Griffo”, nei confronti del monastero di Sant’Angelo de Frigillo, che si trovavano “in loco qui vocatur Terrata prope flumen Tachine in pertinenciis Sancte Severine, prope terras Matine”, sono ricordate in un atto del luglio 1233.[vi]

Ritroviamo menzione di queste terre in un atto del 22 gennaio 1445, VIII indizione, quando, nell’accampamento regio presso Crotone, re Alfonso d’Aragona confermò all’abate Nicolao e al monastero di “Santi Angeli de frigilio” i suoi possedimenti, tra cui la grangia di Santa Maria de Armirò, posta in tenimento di Cutro (a quel tempo casale e quindi territorio di Santa Severina) con il tenimento detto “de terrati, alias vocato de macuda”, venduto al detto monastero da Petro, Enrico e Guglielmo de Lucifero, e da Armenia moglie di detto Guglielmo, confinato dalla via per Catanzaro, dalla vallone di Brocuso, dalla via per Le Castella, dalla terre di Termine Grosso e da altri confini, a cui era appartenuto il membro al presente detto il Feudo della Viola, di cui però il monastero era stato spogliato:

“Item grangiam unam nominatam s(anc)ta maria de armero positam in tenim(en)to Cutri cum tenim.to ad p(raese)ns nominato de terrati, alias vocato de macuda venditum eidem monasterio per gulielmum petrum et herrichum de lucifero et Armeniam coniugem dicti gulielmi quod tal(ite)r limitatum ab oriente via pp.ca, qua itur catanzarium et vallonum brucisii, iuxta viam qua itur ad t(er)ram castellorum, et iuxta t(er)ras dictas termino grosso et alios fines cum cursu mandre herbagiis pascuis pratis et aliis juribus racionibus p(rop)rietatibus et pertinenciis suiis, quod tenimentum dictum monasterium ad p(raese)ns tenet et possidet, verum qui dictum monasterium expoliatum fuit de quodam membro intercluso in ipso tenim.to quod ad p(raese)ns nominatum lo pheo dela viola cum terragiis herbagiis pratis et Aliis juribus supradictis, quod quidem pheudum dela viola detinet ad p(raese)ns per h(er)edes q.o d(omi)ni loisii macri”.[vii]

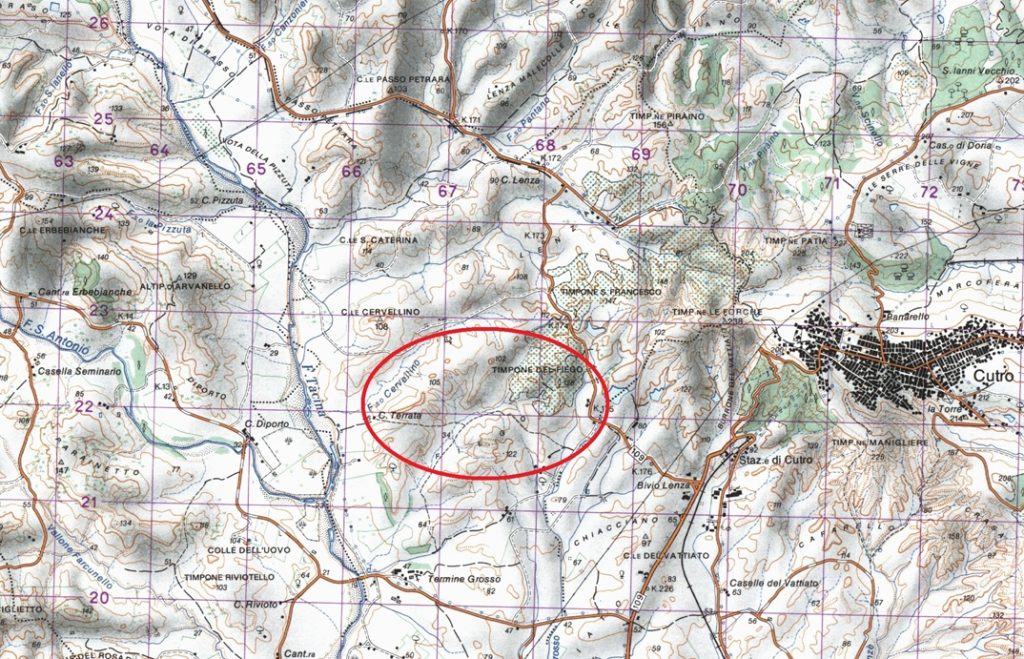

Le località “C. Terrata”, “Fiego”, e “Timpone del Fiego”, in un particolare del Foglio N° 570 “Petilia Policastro” della Carta d’Italia 1:50.000 dell’IGM.

Il feudo di Baldino, o Baudino

La menzione di un certo “Angilus Baldinus dominus pheudi dicti de G[irardo] persistentis in terra et tenimento Mesurac(e)”, si ritrova in un atto del 6 febbraio 1318.[viii] Risalgono invece al secolo successivo le prime notizie certe relative a questo feudo. Il 23 gennaio 1445, nell’accampamento regio presso Crotone, re Alfonso de Aragona confermava al nobile “Giraldo de bondelmontibus de florencia”, “Civis et h(abita)toris Civitatem n(ost)re Cotroni”, il feudo nominato “de paparono”, che aveva detenuto “Andreas de licua de mesuraca”, consistente in diversi membri e diritti posti nei territori, tenimenti e pertinenze, delle terre di “Castellorum maris mesurace mocte sancti mauri Casalium cutri et sancti johannis monacho”, ed altre “excadencias seu bona excadencia”, tra cui quella “nominatam de baldino consistentem in t(er)ris cultis et incultis ac censualibus sub Annuo redditu solito et consueto, posita scilicet in tenimento t(er)ra et pertinenciis mesurace”, feudi già concessi allo stesso Giraldo da Nicola Ruffo di Calabria, marchese di Crotone e conte di Catanzaro, con privilegio dato nel castello di Crotone il 15 dicembre 1434.[ix]

Con un atto del primo aprile 1446, dato in Castel Novo a Napoli, lo stesso re Alfonso confermava alla pupilla “Andrielle de bondelmontibus de cutrono”, le concessioni fatte al quondam Giraldo Buondelmonti di Firenze, suo padre.[x]

Qualche anno dopo il feudo detto di “Petri de Lucifero” sito nelle pertinenze di Policastro, Mesoraca e Torre di Tacina, appartenuto ad Antonio Rodia, fu concesso a suo figlio Iacobo de Rodia (1452),[xi] ed in seguito pervenne ai figli di quest’ultimo (1471-1477).[xii] Verso la metà del Cinquecento apparteneva alla famiglia Campana,[xiii] quando Tiberio Campana ed i suoi figli, abitanti a Zagarise, pagavano l’adoha al conte di Santa Severina Galeotto Carrafa, per il feudo detto “Iacono di Rodio alias Pietro de Lucifero”.[xiv]

Qualche tempo dopo, questo feudo con i suoi mulini posti in territorio di Policastro, detto anche di “Baldino”,[xv] o “Baudino”, che si estendeva vicino alle terre dette “mangia cardone”,[xvi] ed al confine di Mesoraca,[xvii] appartenne prima a Filippo Campana e poi a suo fratello Orazio, il quale lo possedeva ancora agli inizi del Seicento.[xviii] Un atto del 24 luglio 1637, documenta che, a quel tempo, il feudo detto “de Vaudino seu Petro Locifero” era posseduto da Joannes Thoma Tronga,[xix] la cui famiglia già da tempo deteneva terre in questo luogo.[xx]

Cutro (KR), località Lenze, strada proveniente dal fiume Tacina.

La gabella detta “la Monaca”

Importanti indicazioni circa il luogo del territorio di Policastro in cui esisteva il feudo di Baudino, vicino a quelli detti “Camporaso”,[xxi] “il magazeno”, “Santo Jannello”,[xxii] “la Caracciola”,[xxiii] e “S.to Quaranta”,[xxiv] emergono seguendo le vicende del territorio, o gabella, detta “la Monaca”.

Un atto del 29 febbraio 1622, documenta che il Cl.o Joannes Thoma Campana di Policastro, fratello di Joannes Gregorio Campana, possedeva a quel tempo la “gabella nominata, et ditta le monache” (sic), posta nel territorio di Policastro loco detto “le monache” (sic).[xxv] In seguito, troviamo che, alla morte di Cornelia Campana, sorella dei detti Joannes Thoma e Joannes Gregorio Campana,[xxvi] la gabella detta “la monaca”, ovvero il territorio “de Baudino”, per eredità di quest’ultima, passò ai suoi nipoti:[xxvii] il Cl.co Flaminio Blasco di Policastro e sua sorella Laura Blasco.[xxviii]

Nei confronti di questi ultimi fu aperto un contenzioso da parte di Catherina e Hijeronima Cerasaro, figlie ed eredi del quondam Joannes Alfonso Cerasaro, nonché eredi del quondam Joannes Francisco Cerasaro loro fratello, in ragione degli interessi decorsi e non pagati, relativi all’annuo censo per un capitale di ducati 200 al 9 ½ % infisso sopra detto territorio, oltre ad altre pendenze, che era stato “hipotecato, et summisso” al detto quondam Gio: Alfonso Cerasaro, dalla quondam Laura Antinoro, (che era stata moglie di Joannes Baptista Campana)[xxix] assieme ai quondam Gio: Thomaso e Gio: Gregorio Campana.

Attraverso l’atto della regia udienza del 31 maggio 1641, il 4 giugno seguente, per consentire alle due sorelle de Cerasaro di ottenere il credito vantato di ducati 500, oltre gli interessi decorsi, era stata fatta esecuzione del “territorio” “loco dicto Baudino”, frangente in cui era intervenuta la divisione di questo territorio tra detti Laura e Flaminio, per atto del notaro Fran.co Cerantonio, mentre il 16 settembre 1641, Jo: Baptista Callea di Policastro, procuratore delle dette sorelle Cerasaro, era riuscito ad ottenere un accordo con detta Laura.

Considerato che il “territorio dicto de Baudino, alias la monaca”, appartenuto alla quondam Cornelia Campana, era stato incantato “in platea publica” e che la somma da pagare dalla detta Laura era di oltre 500 ducati, quest’ultima, non potendo affrontare tale spesa senza cadere in povertà, otteneva dalle due sorelle Cerarsaro la donazione della sua parte dovuta relativa agli interessi decorsi, mentre, per il restante debito, vendeva loro l’annuo censo di ducati 29 e carlini 7, alla ragione dell’interesse dell’8 ½ %, infisso sempre sopra lo stesso territorio.[xxx]

L’interesse del detto procuratore nel pervenire a questo accordo è evidenziato più tardi da un atto del 19 novembre 1643. Quel giorno, in occasione della compilazione dell’inventario richiesto da Ippolita Zurlo, vedova del quondam Joannes Bernardino Blasco, madre ed erede dell’olim Flaminio e di Laura Blasco, la detta Ippolita dichiarava che, nei mesi passati, era morto abintestato suo figlio Flaminio, mentre, sua figlia Laura era morta istituendo erede di tutti i suoi beni mobili e stabili la detta Ippolita. Avviata la compilazione dell’inventario, interveniva il magnifico Gio: Battista Callea, il quale asseriva di vantare sopra “la Gabella della Monaca” ducati 100 di capitale più gl’interessi decorsi.[xxxi]

Il giorno successivo la “Gabellam della Monaca” passava in potere del clero di Policastro, come da disposizione testamentaria della olim Cornelia Campana. Nell’occasione, su richiesta dei reverendi Luca Antonio Fanele e Petro Francisco Gardi “Comunerorum Reverendi Cleri” di Policastro, il notaro si portava nella detta gabella appartenuta all’olim Cornelia Campana, per procedere alla reale immissione del detto clero nel possesso del bene.[xxxii]

Tale acquisizione consentiva al reverendo clero di Policastro di portare a termine una importante operazione finanziaria con le sorelle Gerolima e Catharina Cerasaro. Come evidenzia un atto dell’11 aprile 1644, il giorno precedente, i componenti del clero di Policastro erano stati congregati nella chiesa matrice di S.to Nicola della Piazza, alla presenza del M. Rev.s D. Gio: Antonio Leuci vicario foraneo di Policastro.

In virtù del testamento della quondam Cornelia Campana, il detto clero si trovava nel possesso della “Gabella” posta nel territorio di Policastro “nominata la Monaca”, sopra la quale gli eredi del quondam Gio: Alfonso Cerasaro vantavano un credito di ducati 560 in virtù del relativo strumento censuale. Al presente, attraverso l’esposizione fatta dal Rev.s D. Francesco Gardo, “hodierno Comonerio del Reverendo Clero Secolare di detta Città”, i componenti del detto clero apprendevano che il dottor Nicolò Tiriolo e Gio: Battista Poerio della città di Catanzaro, procuratori e mariti, rispettivamente, delle sorelle Gerolima e Catharina Cerasaro, eredi del quondam Gio: Alfonso loro padre e del quondam chierico Fran.co Cerasari loro fratello, ed ancora come “Procuratori Cessionarii” del C. Pietro de Paula di Catanzaro, che possedeva il territorio di “scardiati”, erano disposti a lasciare in beneficio di detto clero, i ducati 60 relativi agli interessi maturati fino a quel momento, a condizione che il capitale di ducati 500, che il detto clero deteneva sopra il loro “territorio di scardiati”, per il quale pagavano annui ducati 50, fosse scontato sopra il credito che le dette sorelle Cerasaro vantavano relativamente alla detta gabella della “Monaca”. La transazione fu deliberata.[xxxiii]

Circa due anni dopo fu perfezionato anche un altro affare tra i Cerasaro ed il clero di Policastro, come documenta un atto del primo giugno 1646. In precedenza, il 12 aprile di quell’anno, al suono della campana, i RR. preti del clero secolare di Policastro si erano congregati “in publico parlam.to” nella chiesa matrice di S.to Nicola “della Piazza”, per discutere e deliberare in merito al legato lasciato per testamento dal “già” chierico Gio: Francesco Cerasari, stipulato il 16 maggio 1640 dal notaro Leonardo de Pace.

All’attualità, gli eredi del detto quondam Francisco Cerasaro, avevano deciso di adempiere alle sue volontà ed avevano nominato loro procuratore il chierico Gio: Battista Cerasari di Policastro. Quest’ultimo, procuratore di Catharina e Geronima Cerasari della città di Catanzaro, sorelle ed eredi dell’olim C. Francisco Cerasaro, aveva ricevuto il loro mandato per affrancare un capitale di ducati 100 nei confronti del “V. Capitulo, et Praesbyteris” di Policastro, ed un altro capitale di ducati 100 nei confronti del “V. Convenctus S. Mariae della spina”, entrambi relativi alla celebrazione di un tot di messe lasciate per legato dal quondam Francisci Cerasaro.

In merito a ciò la proposta formulata dal detto procuratore nei confronti del detto clero di Policastro, fu quella di trasferire a quest’ultimo l’annuo censo di ducati 5 e carlini 6 per un capitale di ducati 70, che pagavano alle dette Catharina e Geronima Cerasari, gli eredi del quondam D.re Marco Antonio Guarano, sopra “il luoco, et possessione detto Cimicicchio”, oltre alla somma di ducati 90 che le dette sorelle Cerasaro dovevano conseguire in relazione alle terze decorse e non pagate dalla quondam Laura Blasco, in qualità di erede dell’olim Cornelia Campana, sopra la gabella detta “la monaca” che, al presente, possedeva il clero di Policastro. Tali denari giungevano alla somma di ducati 160 che superava quella del capitale di ducati 100 d’affrancare, per la cifra di ducati 60 “superflui”, che venivano concessi gratis dalle dette sorelle Carasaro al detto RR. clero.

I componenti del clero di Policastro approvavano l’operazione e con il beneplacito concesso il 23 maggio 1646 dall’arcivescovo di Santa Severina Fausto Caffarelli, deliberavano di utilizzare tale denaro per l’acquisto di un bene stabile, rispettando, in questo modo, la volontà del testatore, e assegnando sopra la rendita di tale bene, carlini 20 alla SS.ma Annunziata.[xxxiv]

Dalle informazioni contenute nel catasto onciario di Policastro del 1742, apprendiamo che, a quel tempo, il clero di Policastro possedeva “La Gabella d.ta la Monaca”, la cui rendita era di ducati 86.668. Da tale rendita bisognava però detrarre il peso che gravava “il Terr.rio della Monaca per Messe, ed utensile” per ducati 38.50.[xxxv] Il clero di Policastro detenava ancora questo possedimento alla metà dell’Ottocento (1857) quando, tra i fondi posseduti dalla Ricettizia di Policastro dati in affitto, c’era quello denominato “Monica”, che assicurava una rendita di duc. 296.85 all’anno.[xxxvi] La localizzazione di questo territorio risulta oggi identificabile attraverso i toponimi “Monaca” e “Casella Monaca”.

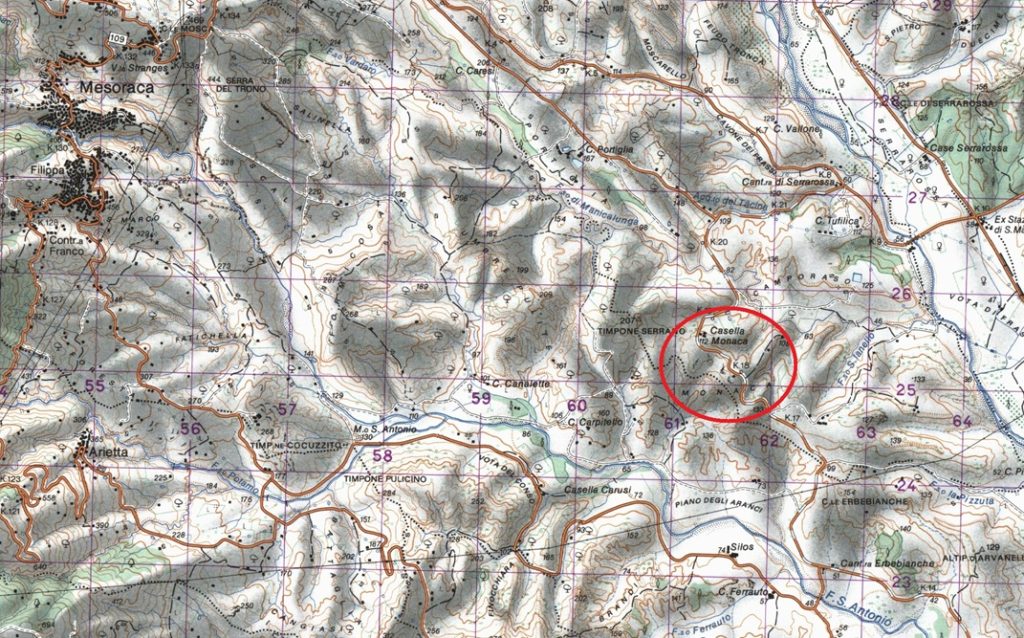

Le località “Monaca” e “Casella Monaca”, in un particolare del Foglio N° 570 “Petilia Policastro” della Carta d’Italia 1:50.000 dell’IGM.

I mulini

Verso la fine del Seicento i mulini appartenenti al “feudo Lucifero”, anche se si trovavano ad una certa distanza dall’abitato di Policastro, rappresentavano i soli esistenti in questo territorio, come si afferma nel 1686, nella relazione fatta dall’avvocato Giuseppe Domenico Andreoni, visitatore di Policastro per parte della corte medicea: “Poiché in territorio di Policastro v’è abbondanza d’acqua senza alcun mulino, mentre ve ne sono nel feudo Lucifero, abbastanza lontani, il Gran Duca potrebbe costruirne altri due per conto proprio (…) mentre i proprietari dei mulini di Lucifero già cominciano a lamentarsi per il solo fatto che si è vociferato della progettata costruzione.”[xxxvii]

Agli inizi del Settecento, quando il feudo si trovava in possesso dei coniugi Dom.co de Cola e Virgilia dell’Aquila,[xxxviii] questi mulini esistenti presso il corso del fiume Soleo, ci sono descritti dal Mannarino: “Il monte poi nelle sue radici con somma vaghezza, e commodo degli abitanti è bagnato dà man sinistra dal fiume Cropa, e dalla destra dal fiume Soleo, che sta oggi diviso, perché parte delle sue acque scendono per servizio, ed uso dalli molini descritti; ed il resto dell’acque corrono per l’antico letto e alla parte destra di mezzogiorno ritrovando à man sinistra una Casa con tre molini della nobil famiglia Aquila, che oggi si possiedono dal Sig.re Domenico di Cola per ragion delle doti di sua moglie, ultimo rampoglio della Casa Aquila; ancor da lui promesse alla unica sua figliola Elisabetta maritata nelle Piante di Cosenza con Lelio Le Piane Baron di Savutello.”

Lo stesso autore si sofferma poi sulle diverse famiglie policastresi che, in precedenza, avevano posseduto il feudo: “l’altro Reggio feudo Policastrese detto di Baldino, o di Lucifero della famiglia Aquila à tanta giurdizione in Mesuraca, sino à dominar l’istesse Case di quella Terra; ch’eran molte à tempo del Re Alfonzo, quando possedeansi dalla Patrizia Casa Rodia, e passò per eredità alla Campana; indi non so perché alla Callea, come dalle sue Platee particolari ben si conosce; ed anco dà quella di Policastro citato dal 1520 à tempo di Carlo Quinto, ove io leggo del detto feudo le Reliquie Ista sunt sua Censualia in Terra Mesuracae, et eius tenimento: Loisius Campanarus de Terra Mesuracae pro vinea Stefanus Mauritius de dicta Terra, ac vinea Margarita, Nicolai Campanaro pro Casaleno, D. Cesar Benencasa pro domo, Dominicus Campanaro pro domo, Sergius de Crivaro pro Palatio uno Terrae, ed altri.”[xxxix]

Al tempo della compilazione del catasto onciario di Policastro (1742), Policastro non possedeva ormai più l’entrata relativa al subfeudo di “Baudino”, che era stata ceduta per cercare di rifondere i creditori dell’università. Troviamo infatti, che il magnifico Gregorio Le Rose, nobile vivente, sopporta di peso per “Investitura, ossia assenzo del Feudo di Baudino transatta per Introito dell’Università. Adoa del sud.to feudo duc. 4.98.”[xl]

Note

[i] “Famiglie nobili di Policastro descritte da Giacomo Vicedomini, nell’anno 1538 (…) De Campitellis. Ex Crotoniatibus ad Policastrenses transyt ab anno Domini MCCCCXLIII, familia Campitella Multas etiam, et aliis familias Crotonens. apud nos invenire licet, nota de antenatibus Lucipheris, Prothospatariis, Malathachijs portasse causa affinitatis et Consanguineitatis quam semper Crothoniatae cum Policastrensibus per nobilitate contraxerunt.” Mannarino F. A., Cronica della Celebre ed Antica Petilia detta oggi Policastro, 1721-1723.

[ii] “Iohannes de Lucifero”, “Petrus Luchiferus miles” e “Rogerius Lucifero” sottoscrivono un atto certamente falso, non anteriore al giugno 1207 (Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 209-212; Russo F., Regesto, I, 105). “Henricus filius quondam domini Rogerii Luciferi” sottoscrive un atto dell’ottobre 1226 (Pratesi A., cit., pp. 348-350). “Guillelmus de Lucifero” sottoscrive un atto dell’ottobre 1227 (?) (Pratesi A., cit., pp. 352-353) ed un altro del settembre del 1228 (?) (Pratesi A., cit., pp. 360-361). Troviamo “Guillelmo Lucifero” anche in un atto dell’agosto 1233, riguardante l’appello di una causa tra Margherita de Policastro e suo figlio Bartholomeo, assistiti da Guillelmo Lucifero, da una parte, e l’abbate Arduino con i monaci di Sant’Angelo de Frigillo dall’altra, a proposito di alcune terre e vigne poste “in tenimento Policastri” detenute dal monastero, che la detta Margherita sosteneva competessero a lei per “iure dodarii” e al figlio per “iure patris eius scilicet Luciferi filii quondam domini Rogerii Bonelli” (Pratesi A., cit., pp. 376-379).

Altre testimonianze medievali riguardanti i Lucifero ci provengono da Santa Severina. Il “dominum Ioannem Lociferum” è menzionato in un testamento del gennaio 1226 (Trinchera F., Syllabus Graecarum membranarum 1865 pp. 376-377 n. CCLXXIV), mentre tra i testi interrogati in Santa Severina nel marzo del 1240, in occasione di un’inchiesta, risulta il “iudex Iohannes Luciferus” (Pratesi A., cit., pp. 399-403). Petro e Rogerio Lucifero, in Santa Severina, sottoscrivono una pergamena del 10 giugno 1308: “Ego Petrus Luciferus Iudex Civitatis S(anc)te Severine qui supra testor (…) Ego Rogerius luciferus interfui et Rogatum supscripsi” (AASS, Fondo Pergamenaceo, pergamena 3). Nel testamento di Iohannis de Luchifero de Santa Severina, stipulato in Santa Severina 10 novembre 1424, sono menzionati “Chiferellum et Iohannellam suos carissimos filios legitimos et naturales” (AASS, Fondo Pergamenaceo, pergamena 74).

[iii] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 275-279.

[iv] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 335-339.

[v] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 354-356.

[vi] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 372-376.

[vii] ACA, Cancillería, Reg. 2906, ff. 141v-142.

[viii] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, Documenti non Pubblicati, p. 452, n. 235.

[ix] ACA, Cancillería, Reg. 2906, ff. 140v-141.

[x] ACA, Cancillería, Reg. 2909, ff. 210v-212.

[xi] “Die VI iulii” “Iacobi de Rodia, de Policastro lictera investiture feudi dicti Petri de Lucifero, siti in pertinentiis Policastri, Mesurace et Turris Tacine, in quo successit obitu Antonii Rodie, eius patris, taxata tarenos XII.” Quaternus Sigilli Pendentis (1452-1453), Fonti Aragonesi, III, p. 7. “Giacomo de Rodia de Policastro. Antonio suo padre il feudo detto di Pietro Lucifero sito nella pertinenza di Policastro. Assenso e investitura.” Falanga M., Il Manoscritto da Como Fonte Sconosciuta per la Storia della Calabria dal 1437 al 1710, in Rivista Storica Calabrese n. 1-2, 1993, p. 241. “Nel 1451 al policastrese Giacomo Rodio e a suo padre Antonio furono concessi dei beni feudali (Lucifero)”. Sisca D., Petilia Policastro, 1964 rist. 1996, p. 115, che cita: Licterarum Curiae I – 24 pag. 245.

[xii] “Margherita et Giovannotta Alavie sorelle figlie ed eredi di Iacovo Redie et Nicola. Concessione et fratia del Relevio che dovevano per morte di detto Iacovo per il feudo di Pietro de Lucifero in Territorio di Policastro e Torre di Tacina di Nicola.” Falanga M., Il Manoscritto da Como Fonte Sconosciuta per la Storia della Calabria dal 1437 al 1710, in Rivista Storica Calabrese n. 1-2, 1993, p. 252.

[xiii] Il “23 aprile 1479 Matteo Campana (…) ottiene l’assenso ad alcuni beni feudali” in Policastro. Sisca D., Petilia Policastro, 1964 rist. 1996, p. 118, che cita: Registro del Sigillo, a. 1479 12^ Ind. Secret. Ant. De Petruciis.

[xiv] “L’ultimo atto di Galeotto appare nei Registri del 1544-45 in cui egli esige i diritti di adoha sul feudo Rodi o Pietro di Lucifero”. Sisca D., Petilia Policastro, 1964 rist. 1996, p. 124, che cita: Licterarum Parcium anno 1544 ad 1545, Vol. n. 103 fol. 263. “Tiberio Campana et suoi figli, habitantino in Zagarise, possessori del feudo detto Iacono di Rodio alias Pietro de Lucifero” (1564). ASN, Regia Camera della Sommaria, Segreteria, Inventario.

[xv] “Tiberio Campana di Policastro, possessore del feudo di Baldino, con certe molina per la gabella de suoi molinari.” (1565). ASN, Regia Camera della Sommaria, Segreteria.

[xvi] 1576. “L’herede del q.m m.co Francischello Cortese teneno uno pezzo di terre (della Mensa Arcivescovile ndr.) nel territorio di Policastro, e proprio in piedi la salinara, iuxta il Feudo di Guaterio, e lo Feudo di Baudino, e mangia cardone, rende anno quolibet carlini quattro 0.2.0” (a margine: “Et per esso Ottavio Vitetta.” AASS, Fondo Arcivescovile, volume 1A, f. 63v.

28 ottobre 1603, Policastro. Jerolimo Mannarino di Policastro, costituito “nell’atti della corte del reg.o Cap.o de pulic.o”, e del “m.o datte” Gio: Fran.co Milioti, si obbliga a pagare a Gio: Battista Oliveri, luogotenente del regio tesoriere di Calabria Ultra, ducati 100, pagando ducati 25 l’anno per quattro anni continui, incominciano dalla metà di agosto 1604, relativi all’affitto di “mangiaCardone”, “et si nci intende lo vignale de baudino”. ASN, Tesorieri e Percettori Fs. 558/4162, f. 128v.

[xvii] 23 novembre 1635. Su richiesta di Laura Blasco di Policastro, il notaro si porta nella domus palaziata di quest’ultima, posta dentro la terra di Policastro nella parrocchia di “Santi Petri”, per fare l’inventario dei beni del quondam Joannes Baptista Carpensano, nipote della detta Laura. Tra questi risulta: la quarta parte delle terre poste “alli Cursi di misoraca”, confine “lo feudo di vaudino”. ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 302, ff. 123-124.

[xviii] “Oratio Campana, per lo pagamento del relevio debito per morte del quondam Filippo Campana, suo fratello.” (1595-1596). ASN, Regia Camera della Sommaria, Segreteria, Inventario. “Oratio Campana, possessore del feudo nominato Baldino, per l’esattione de danni dati.” (1609-1610). Ibidem. Pellicano Castagna M., Storia dei Feudi e dei Titoli Nobiliari della Calabria, II, 1999, p. 27.

[xix] Il 24 luglio 1637, il diacono Joannes Fran.co e Marcello Venturi della città di Napoli, al presente commoranti in Policastro, vendono per ducati 200 al R.do D. Parise Ganguzza di Policastro, il pezzo di terra della capacità di circa 5 salmate detto “de venturo”, posto nel territorio di Policastro, confine il feudo detto “de Vaudino seu Petro Locifero”, al presente posseduto da Joannes Thoma Tronga, confine le terre del quondam dottore Horatio Zupo, “li cursi della terra di mesoraca” e altri fini. ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 304, ff. 60-61.

[xx] 18 settembre 1598, in Cutro. Davanti al notaro compaiono Joannes Tronga di Cutro, da una parte, e dall’altra il Cler.o Fabritio Tronga suo figlio. Per consentirgli di ascendere all’ordine presbiterale, il detto Joannes donava al detto Fabritio alcuni beni, tra cui la terza parte del “terr.rio di baudino”, che era stato del quondam Cler. Gio. Thom.o Tronga suo figlio, sito nel territorio di Policastro, confine le terre del quondam Gio: Ferrante Negro, “le t(er)re della Mensa Arcivescovale” ed altri fini. ASCZ, Notaio Campanaro G. F., Cutro, busta 69, prot. 218.

[xxi] 19 giugno 1586, Cutro. Vespasiano Blasco della terra di Policastro, con i suoi fratelli Fran.co Antonio, Decio e Sebastiano, possiedono la “gabellam seu territorium dittum de baudino et Camporaso”, sita e posta “in tenimento ditte t(er)re policastri”, confine le terre degli eredi del q.m mag.co Fran.co Antonio Nigro, le terre del domino Tisbio Capoza, le terre degli eredi del q.m m.co Ascanio Venturi ed altri fini. ASCZ, Notaio Ignoto, Cutro, busta 12, prot. 33, ff. 46-49.

[xxii] 19 maggio 1602. Il cl.o Joanne Dom.co de Franco di Scandale, procuratore della Mensa arcivescovile di Santa Severina, riceve ducati 70 a titolo di decima, da Joannes Maria Giacco e Fran.co de Romano del casale di Aprigliano che, nel presente anno, avevano tenuto “in affitto, et in herbaggio”, le “gabelle” dette “il magazeno, S(a)nto Jannello, et Baodino” poste nel territorio di Policastro, dove avevano pascolato le loro pecore. AASS, Fondo Arcivescovile, volume 23A, ff. 187-191.

[xxiii] 12 gennaio 1646. Il “Capitaneo” Joannes Dominico Aquila di Policastro, in relazione al debito di 1300 ducati che aveva nei confronti del sig.r D. Pompeo Campitelli “Marchese di Caso Bono”, vende ad Alphonso Campitello di Policastro, padre del Reverendo Ferdinando Campitelli, degente nella città di Napoli, la gabella nominata “la Caracciola” di circa 7 salmate, posta nel “distretto” di Policastro, confine la gabella di “Santo Jannello” della mensa arcivescovile di Santa Severina, la gabella detta “la Monaca”, la gabella “del Magazeno” ed altri fini. ASCZ, Notaio G. M. Guidacciaro, Busta 182 prot. 805, ff. 3v-6.

[xxiv] In una confinazione del corso di Jenò (1586) risulta: “… lo terr.o d.to e nominato de Jenò con tutte le gabelle di particolari che si trovano dentro quali remaneno che se l’accommodi la Corte et la metà di questo modo per la colla di lavaturo la via pp.ca et mitte alla Conicella et per la via pp.ca et escie alle timpe grandi et si mette alla via pp.ca et allo timpone di S.ta Maria di Mezagosto la via via et mitte allo vignale di franc.co di Rosa e frate lo vallone a pendino che divide le manche di S.to Stefano, et confine le terre di Paolo di Tacina che sono deli Venneri perché vanno con la Rotunda confina la terra dela mendola confine la gabella dela Sig.ra Julia et S.to Quaranta confine Baudino e per lo vallone di baudino confine con la gabella di D. Ascanio Infosino la via pp.ca che escie allo timpone di S.to Pietro et mitte alla via pp.ca et conclude alla colla di lavaturo reservando le vigne se ritrovano dentro d.to terr.o”. AASS, Fondo Arcivescovile, volume 14A, f. 1v.

Il Vallone di Baudino risulta menzionato successivamente, in un atto del 4 marzo 1626, nel quale si riferisce che, nei mesi passati, Laurentio Ceraldo, ordinario serviente della regia corte di Policastro, su istanza del Cl.o D. Ottavio Vitetta di Policastro, aveva fatto esecuzione contro Stefano de Martino, per un debito di ducati 86, della “gabellam seu continentiam terrarum” posta nel territorio di Policastro loco detto “rese”, consistente in tre “pezzis”: “la vota grande”, confine la parte superiore delle terre che al presente possedeva il dottor Horatio Venturi, “lo vallone ditto de vaudino et la via cheva attacina”, l’altro pezzo detto “la destra suprana”, confine la detta via e le terre di detto dottor Horatio, e “l’altra destra” confine le terre di “s.to Jannello” ed altri confini. ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 296, ff. 22v-25.

[xxv] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 13-14.

[xxvi] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 36-37v.

[xxvii] 9 maggio 1618. Il chierico Jonnes Thomas Campana di Policastro, per la sua grande affezione verso i nipoti Laura e Flaminio Blasco, figli di Joannes Berardino Blasco suo fratello, dona alla detta Laura “la proprietà di ducati duecento”, riservandosi l’usufrutto vita natural durante e, morendo costei senza eredi, li assegna al detto Flaminio. Morendo costui senza eredi li assegnava al detto Joannes Berardino. ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 96v-97.

[xxviii] 4 giugno 1639. Su Richiesta del Cl.co Flaminio Blasco di Policastro, il notaro si porta nel luogo dove si dice “la gabella della monaca”, posta nel territorio di Policastro, confine con la “gabellam de s.to Jannello” della Curia Arcivescovile, confine la gabella detta di “Santi Angeli”, la gabella detta “la garacciola” ed altri fini, per immetterla nel possesso del detto Cl.co Framinio e di Laura Blasca sua sorella, cui era stata lasciata in eredità dalla quondam Corneliam Campana. ASCZ, Notaio G. B. Guidacciaro, Busta 80 prot. 306, ff. 59v-64v.

[xxix] 29 ottobre 1613. Laura de Antinoro della città di Crotone ma, al presente, abitante nella terra di Policastro, vedova del quondam Joannes Baptista Campana. ASCZ, Notaio G.B. Guidacciro, Busta 78 prot. 288, ff. 107-108.

[xxx] ASCZ, Notaio G. M. Guidacciaro, Busta 182 prot. 801, ff. 23-32v. L’atto veniva ratificato dalle due sorelle Cerasaro il 30 dicembre 1641, in Catanzaro. ASCZ, Notaio G. M. Guidacciaro, Busta 182 prot. 801, ff. 59v-65v.

[xxxi] ASCZ, Notaio G. M. Guidacciaro, Busta 182 prot. 802, ff. 88v-89v. L’inventario sarà poi completato successivamente. Il 24 dicembre 1643, su richiesta di Ippolita Zurlo, vedova dell’olim Jo: Bernardino Blasco, nonché madre ed erede dell’olim Flaminio e di Laura Blasco, il notaro tornava nuovamente nella domus della detta Ippolita, per proseguire la compilazione dell’inventario precedentemente iniziato. Nel detto inventario risultarono: una continenza di terre poste nel territorio di Policastro loco detto “Baudino”, confine la gabella di Giulia Campana ed altri fini, ed il “terr.o” nominato “la monaca”, posto nel territorio di Policastro, pervenuto al quondam Flaminio e alla quondam Laura dall’eredità del quondam Gio: Gregorio Campana, loro zio, mediante decreto della regia corte di Policastro. ASCZ, Notaio G. M. Guidacciaro, Busta 182 prot. 802, ff. 108-109v.

[xxxii] In precedenza, il 18 novembre 1643, era stata esibita nella curia arcivescovile di Santa Severina, una “Petitionem” nella quale i detti due comuneri evidenziavano che la quondam Cornelia Campana, vedova del quondam Fabritio Perrone, nel suo ultimo testamento “clauso, et sigillato” in Santa Severina il 5 aprile 1639, aveva lasciato in beneficio del clero di Policastro il “fundum” detto “La gabella della monaca”, posta nelle “pertinentijs” di Policastro, con onere di messe ed altro. ASCZ, Notaio G. M. Guidacciaro, Busta 182 prot. 802, ff. 89v-92v.

[xxxiii] ASCZ, Notaio G. M. Guidacciaro, Busta 182 prot. 803, ff. 31v-43v.

[xxxiv] ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 805, ff. 46-53.

[xxxv] ASN, Regia Camera della Sommaria, Patrimonio Catasti Onciari, busta n. 6991, f. 69v.

[xxxvi] Sisca D., Petilia Policastro, 1964 rist. 1996, p. ….

[xxxvii] Sisca D., Petilia Policastro, 1964 rist. 1996, pp. 167-180.

[xxxviii] Al tempo della vendita di Policastro e Cotronei, e dei beni burgensatici esistenti in territorio di Rocca Bernarda (1711), fatta dall’Ill.e D. Carolo Caracciolo, duca di Belcastro, all’Ill.e D. Gio. Baptista Filomarino principe della Rocca d’Aspide, il feudo detto “Baudino, seu Pietro Lucifero”, era posseduto dai coniugi Dom.co de Cola e Virgilia dell’Aquila. ASN, Fondo Notai del Seicento, Notaio Giuseppe de Vivo, scheda 714 prot. 18.

[xxxix] Mannarino F. A., Cronica della Celebre ed Antica Petilia detta oggi Policastro, 1721-1723.

[xl] ASN, Regia Camera della Sommaria, Patrimonio Catasti Onciari, busta n. 6991, f. 35.

Creato il 27 Marzo 2025. Ultima modifica: 27 Marzo 2025.