Nelle terre del Marchesato

La morte del capitano

La sera del 29 agosto 1677, “ad hori vinti una incirca”, il capitano a guerra di Cirò, Francesco Renda, è ferito gravemente da Cosmo Puymuer, capitano del battaglione a piedi del ripartimento di Cirò. Il Renda, trafitto da più stoccate, si trascina fin sui gradini della chiesa matrice di Santa Maria de Plateis, poi stramazza in un bagno di sangue. Richiamato dalle grida e dal frastuono che si levano dalla piazza, accorre il governatore della città Don Michelangelo Pirelli che, visto il capitano a guerra disteso a terra, “con grandissimo spargimento di sangue che l’usciva di sua persona”, chiese agli astanti informazioni sull’autore e sulla modalità del delitto.

Il feritore frattanto, lasciato il luogo del misfatto, era penetrato nella matrice. Agitando e volteggiando con violenza la spada sguainata, inseguiva urlando il reverendo Don Girolamo Errigo, nel tentativo di colpirlo mortalmente. Il sacerdote, infatti, era stato testimone del fatto tragico ed era intervenuto a favore del capitano a guerra, scagliando più “petrati” contro l’assalitore, nel tentativo di distoglierlo dal commettere il delitto.

Mentre l’Errigo riusciva a fuggire ed a porsi in salvo dentro il vicino palazzo del vescovo di Umbriatico, l’inseguitore, impedito ed ormai braccato da presso da una folla minacciosa ed anelante la vendetta sommaria, trovò ultimo e precario rifugio in un “catoggio” dello stesso palazzo. Invano il governatore cercò di persuaderlo ad arrendersi e a gettare la spada, invano lo stesso si rivolse alla folla implorando i presenti che, “per l’amor di Dio non l’havessero fatto insolensa alcuna et che non li sparassero perché stava ormai in mano della Corte”. L’aiutante del capitano a guerra Agostino De Angelis, non gli diede ascolto; incitato dalla folla, sparò al Puymuer e lo uccise.[i]

Cirò (KR), chiesa di Santa Maria de Plateis (da keebboo.com).

La vendita di Adrunà

Il 22 febbraio 1682 nella città di Zante, per atto del “civis et notarius Venetus” Julius Ziblettus, in presenza di testimoni, il signor Santhi Planitero consegna un suo schiavo di nome Adrunà, moro negro di circa venti anni, al patrone Costantin Michelizzi, nativo di Cefalonia ed abitante a Zante. Il Planitero, affidando lo schiavo al Michelizzi, dà a quest’ultimo la facoltà di venderlo a Messina, o in altro luogo, al miglior prezzo possibile, “rimettendosi alla di lui coscienza”.

In acconto ed a cauzione del futuro affare il Planitero ottiene dal Michelizzi la somma di 50 reali, ed altri 6 reali per cambio marittimo, “a risico e pericolo sopra il corpo della barca”, con dichiarazione espressa che, morendo lo schiavo prima della sua vendita, (“che il Signor nostro Iddio non voglia”), in tal caso il signor Planitero sia obbligato alla restituzione dell’intero denaro avuto in anticipo. A sua volta il Michelizzi si impegna al suo ritorno a Zante, a dare conto al signor Planitero, tanto del prezzo ricavato dalla vendita, quanto delle spese sostenute per la custodia, mantenimento e collocamento del moro negro e, fatti i calcoli, gli darà il rimanente.

Il Michelizzi, preso in consegna lo schiavo, prima di lasciare l’isola lo munisce di una patente di salute, che è rilasciata in Zante il 3 marzo dello stesso anno. In essa è certificato che la città di partenza, cioè Zante, è “tutta sana et libera d’ogni sospetto e di mal contagioso”, e tale è anche la merce, cioè “Adrunà turci moro passeggero con le sue robbe d’uso con barca di ventura per il viaggio di Messina. Però ove venisse a capitare ne stati e regni di Sua Maestà se gli potrà dare libera e sicura prattica”.

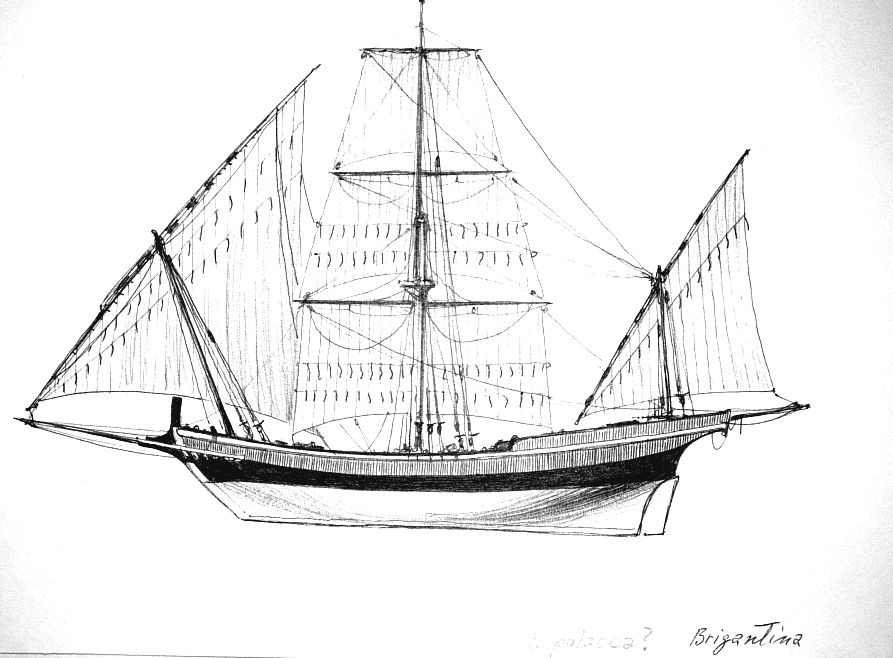

Lasciata Zante con il suo brigantino “La SS.ma Trinità”, il Michelizzi, dopo aver compiuto alcuni scali, collocando parte della merce, attracca alla fine di aprile al porto di Crotone. Qui getta l’ancora e cerca di piazzare lo schiavo. Dopo vari tentativi e trattative si raggiunge un accordo. Per renderlo legale, il primo maggio il notaio Antonio Varano si reca nel castello di Crotone, dove è redatto l’atto di vendita. Lo schiavo, o moro negro, detto Adrunà è venduto per il prezzo di 72 ducati di moneta corrente del regno, al castellano del regio castello di Crotone, l’almirante Domingo Rodrigues. Così come il denaro sborsato ed intascato cambia di padrone, anche Adrunà ne segue la sorte. Lo schiavo diventa dominio e possessione dell’almirante e dei suoi eredi, i quali potranno “quello havere, tenere, possedere, vendere et alienare et farne come cosa propria”.[ii]

Brigantino (da cherini.eu).

Confessione in bianco

Al calar della sera del 28 novembre 1710, numerosi abitanti di Cirò, più di una ventina, che si trovavano in piazza, furono all’improvviso circondati e catturati da un folto contingente di soldati di campagna della Regia Audienza di Lecce. Per ordine dell’auditore e del fiscale del tribunale di quella città, furono imprigionati e rinchiusi dentro il palazzo del vescovo di Umbriatico, palazzo scelto anche dai due funzionari regi come loro temporanea residenza per condurre l’operazione.

I prigionieri, dopo essere stati rinchiusi in tale luogo per tutto il giorno e la notte seguente, la mattina successiva, con le mani strettamente legate, e tutti assieme uniti per la cintura, furono istradati a piedi alla volta della città di Crotone. Dopo aver camminato in tale triste condizione tutto il giorno, al tramonto, finalmente, giunsero alla torre di Fasana presso la foce del Neto. Qui passarono la notte, soffrendo tuttavia molti patimenti.

Il giorno seguente, 30 novembre, sempre tutti uniti assieme, raggiunsero Crotone. Giunti in città, con le mani ed i piedi legati furono gettati in prigione, dove furono sottoposti a molti maltrattamenti. In tale stato rimasero fino al 3 dicembre. Durante tale periodo di detenzione furono fatti torturare per due volte “con funicelle alli polsi, e battiture alle carni”, per ordine dei due funzionari regi. Non potendo più resistere a tanti “patimenti e stratii”, dovettero sottostare alla violenza e, contro la loro volontà, furono costretti a sottoscrivere certe deposizioni, che non rispecchiavano per niente la verità. Anzi, essi non furono nemmeno informati su ciò che avrebbero sottoscritto. Firmarono, non perché le dichiarazioni che erano scritte fossero vere, ma per sfuggire ai tormenti. Prima di essere liberati essi furono condotti, uno alla volta, in presenza dell’auditore e del fiscale della Regia Audienza, che erano coadiuvati da uno scrivano. Dopo aver declinato il loro nome, cognome, patria, ed età, ad uno ad uno, furono costretti a segnare una croce su un foglio di carta bianco. Essi non presero quindi conoscenza di ciò che fu poi scritto su tale foglio, in quanto al momento della firma non conteneva nulla. A prova di ciò valga la testimonianza di due loro compagni. Sebastiano Campise e Giacomo Bitetta che sanno leggere e scrivere. Nemmeno loro hanno sottoscritto qualcosa. Essi dovettero subire lo stesso trattamento e come gli altri, fare una croce su una carta completamente bianca.[iii]

Crotone, via Pietro Raimondi, luogo in cui esistettero le carceri cittadine.

Il demonio all’opera

Nella notte del 9 luglio 1710, Francesco Marzano ed Ignazio di Mauro si riuniscono nella sala della casa della Regia Corte della città di Crotone. Dopo aver avuto una lunga ed animata “conversazione” con altri giovani amici, alle tre di notte stanno per lasciare il luogo per andarsene ognuno a dormire nella propria abitazione. Sulla porta della casa, “istigati dalla chiacchiara passata, con l’archebuyetti in mano si fanno segno di volersi uccidere, ma però per burla e con i cani degli detti archebuyetti nelle pose sicure e ferme. Portò il demonio e l’archebuyetto di Ignazio di Mauro, nonostante fosse nella posa ferma e sicura, tirato fece fuoco e sparò.”

Le palle di piombo raggiunsero e ferirono Francesco Marzano nella parte destra sotto il petto. Il ferito stimò che il fatto era avvenuto casualmente, per opera del demonio, e non volontariamente; Francesco ed Ignazio, infatti, erano amici strettissimi e compari. Per tale motivo, anche se Ignazio fosse stato colpevole, Francesco per l’amore di Dio, lo perdonava, discolpandolo per il colpo ricevuto, non potendolo ritenere responsabile volontario, di quanto era avvenuto per caso. Egli, infatti, non lo aveva querelato presso la Regia Corte di Crotone, né aveva intenzione di farlo. Anzi, voleva che al medesimo, per tale fatto, “non se li dia veruna molestia”.[iv].

Pistola con meccanismo di sparo a ruota, sec. XVII (da finarte.it).

Il vino miracoloso

I sindaci della città sono ai ferri corti. Il sindaco del popolo Francesco Galasso Spina protesta presso i superiori, per il malgoverno del sindaco dei nobili Cesare Suriano, il quale pubblicamente si impegna ad operare in un modo, e poi nascostamente agisce in un altro. Con la sua cattiva amministrazione grava l’università di molte spese e crea turbamento, malumore e danni ai cittadini.

All’inizio di settembre 1711, molti di essi, infatti, si recano dal sindaco del popolo a lamentarsi perché il vino che si vende in città è guasto. Il sindaco del popolo, spinto dalle continue proteste, decide infine di intervenire. La mattina del 9 settembre all’improvviso, si reca in piazza e precisamente sotto le case del signor Mutio Manfredi, dove in un magazzino c’è l’osteria del vinaro Vitaliano Zanchi. Fattosi porgere un bicchiere del vino, che si stava mescendo, lo trovò guasto e perciò ne proibì subito la vendita. Ordinò quindi ai fornitori di vino ed al vinaro che, se avessero voluto continuare la loro attività, avrebbero dovuto trovarne del buono.

Costoro fecero orecchie da mercante e continuarono a mettere in commercio il vino guasto. Allora il sindaco del popolo ordinò di carcerare il vinaro ma questi, avvisato in tempo, riuscì a nascondersi ed assieme ai fornitori, si recò dal sindaco dei nobili, per averne la protezione. Il Suriano prese al volo l’occasione per vendicarsi e mettere in cattiva luce pubblicamente l’operato del rivale. Fatto aprire il magazzino, vi fece portare di nascosto del vino buono. Poi, radunati molti testimoni, si recò sicuro di sè nel magazzino in piazza.

Qui giunto, ordinò al vinaro Zanchi di prendere il vaso pieno del vino che lui stesso aveva fatto portare, e lo fece assaggiare gratuitamente a tutti i bevitori presenti. Questi ne lodarono l’ottima qualità. Da molto tempo mai vino migliore era stato bevuto pubblicamente in città. Preso atto di ciò, il sindaco dei nobili abolì subito l’ordine che ne vietava la vendita ed invitò il vinaro a continuare nel suo lavoro, anche se nuovamente il sindaco del popolo glielo avesse proibito, perchè la grassa della città apparteneva a lui e non al sindaco del popolo.

Venuto a conoscenza dei fatti, il sindaco del popolo cercò subito di rivalersi e di portare alla luce la truffa. Assieme al regio giudice a contratto e ad altri testimoni, si recò nel magazzino del vino ma, giuntovi, inaspettatamente lo trovò chiuso. Chiesto il motivo, gli fu risposto da alcuni parenti dei fornitori che il vino era finito. Certo che si trattasse di una falsità e che la chiusura era stata invece motivata per impedirgli di mostrare che il vino che si vendeva era effettivamente guasto, al sindaco del popolo non rimase che protestare. L’atteggiamento irresponsabile da parte del sindaco dei nobili non solo avrebbe recato ulteriori inconvenienti e malumori ai cittadini, per il commercio clandestino di vino guasto, ma la mancanza del vino pubblico, avrebbe fatto aumentare il suo prezzo.[v]

Crotone, piazza Duomo.

Uno schiavo di nome Giuseppe

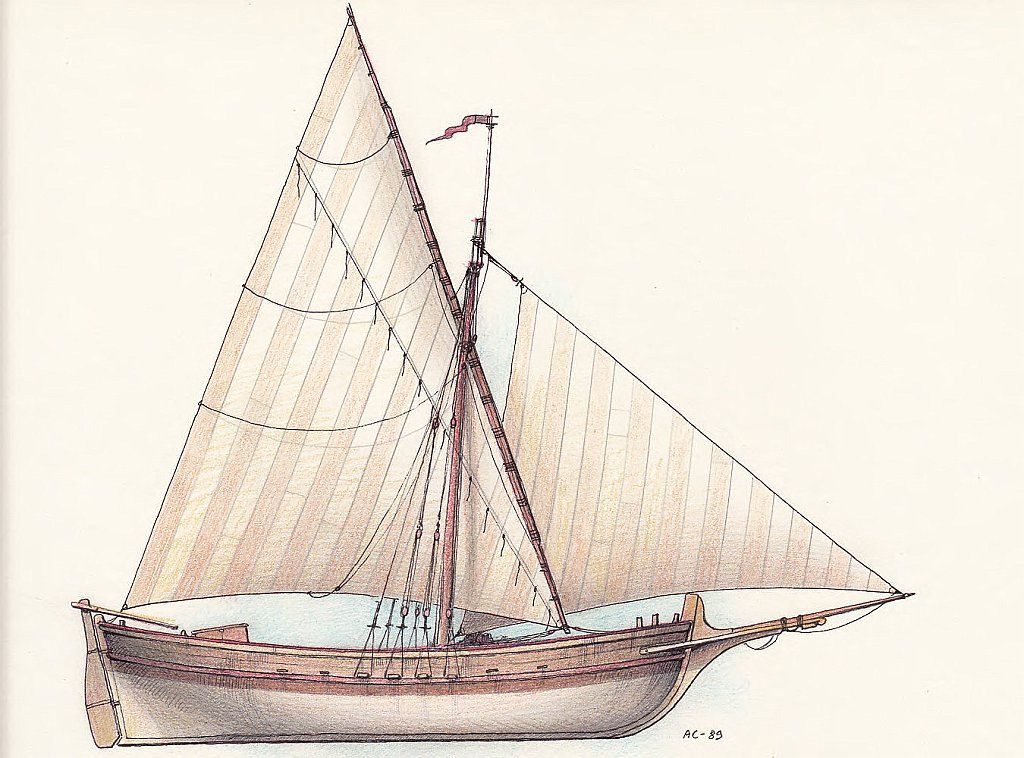

Il patrone Donato Cafiero del Piano di Sorrento, compera a Piombino uno schiavo “color olivastro, statura giusta, capello nero e riccio lungo”, di circa venti anni di età, battezzato con il nome di Giuseppe. Poiché intende venderlo, lo consegna al fratello Gabriele, il quale, giunto al porto di Crotone con la sua tartana, sparge la voce per piazzare la merce.

Si fa avanti Salvatore Messina del luogo che, prima di acquistarlo, vuole provarlo. Perciò fattosi consegnare lo schiavo ed avutolo in suo dominio, il Messina se lo portò a casa e gli ordinò di eseguire molti servizi. Messo alla prova, lo schiavo si dimostrò lesto e all’altezza di ogni situazione, dando al futuro padrone intera soddisfazione e piacimento. Contrattata e decisa la vendita, l’undici aprile 1717 venne steso presso il notaio Pelio Tirioli il contratto.

Il Messina si obbligò a pagare tutto in una volta al patrone Gabriele il prezzo dello schiavo, valutato in 60 ducati, volle però cautelarsi da possibili truffe. Si impegnò quindi a fare il versamento della somma solo alla fine del mese di agosto. Prima richiese che il venditore, una volta ritornato al suo paese, gli mandasse tutte le scritture e gli atti comprovanti che effettivamente Giuseppe era uno schiavo e che era stato acquistato a Piombino. Poi impegnò il venditore a riportargli lo schiavo, se per qualsiasi motivo quest’ultimo gli fosse fuggito e fosse ritornato al suo vecchio padrone. Non era raro, infatti, il caso che servo e padrone si accordassero ed una volta avvenuta la vendita, il primo alla prima occasione se ne fuggiva per ritornare dal vecchio padrone a spartirsi gli utili.[vi]

Tartana (da cherini.eu).

I raccoglitori di radica di “regolizia”

Domenico Vecchio ed il socio Giovanni Antonio Mauro, entrambi di Grimaldo, nel mese di ottobre dell’anno 1724 stipulano un contratto con il signor Ignazio Monaco di Cosenza, presso il notaio Francesco Antonio Stello di quella città. Essi si impegnano a condurre una squadra composta da sessanta uomini alle marine di Cotrone, a Casalnuovo ed a Poligrone, a cavare radica di liquirizia e ad essere pagati in base ai cantari raccolti.

L’accordo, tuttavia, non fu rispettato in quanto non fu possibile trovare la quantità contrattata, perché i terreni erano troppo arsi e duri per la mancanza di piogge. I due soci giunsero sui luoghi stabiliti portandosi dietro settantasei lavoratori, che furono divisi in squadre e mandati da Domenico Costaro, fattore di Ignatio Monaco di Cosenza, e da Pietro Lionetti, fattore del signor Silvestro Ponti di Casole, in luoghi diversi.

Domenico Vecchio con 38 lavoratori fu avviato a cavar liquirizia in territorio di Crotone. A questi lavoratori, dopo otto giorni se ne aggiunsero altri undici, così divenne una squadra composta da 49 lavoratori. Un’altra squadra operava in territorio di Cerenzia ma, non trovando nulla, ben presto dovette spostarsi in quello di Santa Severina. Allora essa era formata da quindici lavoratori che si misero a scavare nelle terre dette “il Regolizetto”. Questi lavoratori erano vettovagliati da Diego N. di Pedace, casale di Cosenza, il quale “per avere lucro sopra le fatiche dell’huomini si faceva fare pane di zoglio in detta città di Santa Severina”. Per sfuggire a tale trattamento quattro uomini ben presto se ne fuggirono.

Non trovando niente nelle terre del Regolizetto essi furono costretti a spostarsi in territorio di Crotone. In località detta “la Rotondella” si fece una giornata con trenta sei uomini, ma essa per il poco frutto non fu posta alla taglia dal soprastante, poi otto uomini furono mandati a Crepacore. Qui il soprastante Diego N. li faceva lavorare sino a notte e voleva che dormissero in campagna, come infatti vi dormirono all’aperto per due notti, senza fuoco e senza poter mangiare ad ora debita.

Nonostante avessero subito questi ed altri maltrattamenti, già a novembre, dopo poco più di un mese di lavoro, furono malamente mandati via alle loro case. I licenziati andarono allora a trovare Domenico Vecchio che li aveva ingaggiati e protestarono, non solo per i danni causati alla loro salute, ma anche per le giornate che avrebbero dovuto rimanere senza lavoro e salario, in quanto mancavano ancora diversi mesi alla scadenza dell’accordo di lavoro, che era l’otto aprile millesettecento venticinque. Essi fecero presente di essere prontissimi a lavorare ed ad andare a cavare radica di liquirizia in qualunque luogo volesse colui che li aveva ingaggiati ed il soprastante N. Diego.

Frattanto altri lavoratori, facenti parte di una squadra mandata in territorio di Casabona, non riuscirono anche loro a trovare radica bastante per fare le loro giornate, “et essendone trastullati se li pagavano o non li pagavano la giornata”, stanchi di essere maltrattati e nell’incertezza se ne partirono altre otto persone. Tutta questa precarietà sul pagamento delle giornate di lavoro e questi continui maltrattamenti, con licenziamenti e fuga di lavoratori, ben presto arrivarono alle orecchie di coloro che stavano lavorando nelle campagne di Cotrone.

Di questi lavoratori, anche perché Serafino Militia, soprastante di detto Signor Monaco, continuamente li “frastornava” con dir loro una volta che non li avrebbe pagati e altre volte che li avrebbe pagati a grana cinque l’uno, oppure “che li faceva fare maise”, se ne fuggirono tre squadre di Pittarella, Pedivigliano e Garropoli. Tutte queste fughe ben presto cominciarono a ledere anche gli interessi di Domenico Vecchio e Gio. Antonio Mauro, i quali si erano impegnati con Ignazio Monaco a consegnare una determinata quantità di radica. Perciò essi si trovavano ora nella necessità di reclutare altri uomini per poter consegnare quanto contrattato.

Alla protesta dei lavoratori così si unì quella di Domenico Vecchio e Gio. Antonio Mauro ed insieme protestarono, non una, ma cento e mille volte contro i sovrastanti Diego N. e Serafino Militia che, col loro comportamento, avevano creato una situazione non sopportabile. Li citarono per i danni, le spese e gli interessi che in futuro avrebbero patito, e anche “delle loro giornate vacate et cavande et delli danari dati alli detti huomini fuggiti e per altri danari di spesa di più all’huomini buscati”.[vii]

La pianta della liquirizia (foto di Francesco D. Scarpino).

Il demonio istigatore

Sul finire dell’autunno dell’anno 1725, Domenico Mirielli nativo della città di Catanzaro, ma accasato e dimorante a Crotone, e Gregorio Cimino di Crotone, hanno una accesa discussione per motivi di interesse. Ben presto dallo scambio di accuse si passò alle mani, così i due si colpirono l’un l’altro furiosamente. Ad un certo momento Domenico, istigato dal demonio, si svincolò e corse velocemente nella sua abitazione. Qui prese una scopetta e subito ritornò sui suoi passi. Incamminatosi armato, ben presto incrociò Gregorio, il quale, a sua volta, si diresse contro di lui assieme al padre ed a un fratello. Preso dalla paura e pensando che essi volessero assalirlo e picchiarlo, il Mirielli “li tirò una scopettata che, per grazia di Dio, non sortì cosa di male”: infatti sia Gregorio che i suoi congiunti rimasero illesi ed intatti.

Passato l’attimo di paura e resosi conto di ciò che era successo, Gregorio con la spada sguainata rincorse l’aggressore. Dopo un breve tratto riuscì a raggiungerlo davanti al cortile del palazzo del nobile Berlingieri. Qui, infatti, Domenico Mirielli scivolò e cadde per terra, ponendo fine alla sua fuga. Gregorio agitava la spada per tirargli una stoccata, ma ne fu trattenuto, sia dalle parole del Mirielli, che implorava il perdono dicendo: “Compare se mi vuoi uccidere, uccidimi”, sia soprattutto dall’intervento provvidenziale del nobile Francesco Cesare Berlingieri, il quale trattenne il braccio di Gregorio e non lo fece offendere, dicendogli: “Figlio per l’amore di Dio e di San Giovanni lascialo andare”.

Così Gregorio lo ascoltò e se ne andò con i suoi, lasciando per terra illeso l’avversario dentro il cortile. I motivi della lite ed i meriti dell’una e dell’altra parte, furono allora discussi dai nobili Francesco Cesare Berlingieri e Pietro Zurlo, i quali, nominati col consenso delle due parti, raggiunsero ben presto un accordo, in modo che nessuno dei due potesse rimanere offeso ed il tutto andasse alla pari. Aggiustati gli interessi, essendo venuto meno ogni motivo di conflitto, ritornò a regnare fra i protagonisti una vera pace. Desiderando vivere da veri cristiani, per suggellare pubblicamente questa ritrovata concordia, Gregorio e Domenico si abbracciarono e si baciarono in presenza di numerosi testimoni, in modo tale che tutti potessero con i loro occhi prendere conoscenza che non era rimasta alcuna parte offesa, né dell’una né dell’altra.[viii]

Crotone, ingresso del palazzo Berlingieri.

La fuga

Nella notte del 25 ottobre 1733, verso le ore quattro in cinque dell’orologio italiano, Pietro Errigo ed un altro sacerdote di Papanice, che erano rinchiusi nelle carceri vescovili, situate sotto il palazzo del vescovo Gaetano Costa, tentano la fuga. Con l’aiuto di qualche paesano, amico o parente, si tolsero dai piedi i ferri, approfittando del fatto che essi erano stati lasciati larghi e poco ribattuti. Con i ferri, che li tenevano imprigionati, fecero un buco al muro che separava le carceri con le case dell’università e palazzo, dove abitava il regio governatore Giuseppe Giannatasio.

Sbucati in un basso del palazzo, da lì tentarono di continuare nella fuga e si misero a scassare la porta che dal basso sporgeva sulla strada pubblica. Essendo il palazzo del governatore di fronte alla porta principale della città, il tentativo non passò inosservato. Il rumore nella notte richiamò l’attenzione dei soldati tedeschi posti a guardia dell’entrata della città che, accorsi sul luogo, bloccarono l’evasione. In attesa di sapere come comportarsi, uno dei soldati bussò alla porta del palazzo, dove dormiva il governatore.

Il servitore del funzionario, Pietro Mercurio di Stilo, si svegliò e venne alla porta. Riconobbe il soldato, come una guardia della vicina porta maggiore e gli chiese cosa volesse. Il milite lo informò sulla fuga dei carcerati del vescovo che, al momento, si trovavano dentro il basso del palazzo, dove avevano cercato di scassare la porta che sporgeva sulla strada, ma ne erano stati impediti dal loro intervento, chiedendo di avere istruzioni dal governatore. Il servo corse a svegliare ed informare il suo padrone, ma questi gli rispose che non voleva saperne niente, e che a lui poco o nulla importava se fossero fuggiti i carcerati del vescovo. Avuta la risposta, i soldati, invece di impedire la fuga, allora li aiutarono a liberarsi e fuggire. I due prigionieri, riacquistata la libertà, si rifugiarono sull’atrio della vicina chiesa di Santa Maria della Pietà e dentro il cimitero dell’ospedale. Qui al sicuro stettero il resto della notte e buona parte del giorno seguente.[ix]

Crotone, corso Vittorio Emanuele, l’orologio cittadino e l’ex convento con ospedale di San Giovanni di Dio.

Ferimento a “Pernabò”

Francesco Chiefali, originario di Satriano ma da tempo abitante a Crotone, accudiva alcune cavalcature nella “ministalla”, situata in località “Pernabò”, distante circa due miglia dalla città. La domenica del 23 aprile 1752, al tramonto, come ogni giorno, dopo aver finito il suo lavoro, si era seduto dentro la ministalla per consumare la cena assieme al suo aiutante Bruno Dirella. Ad un tratto si sentì il rumore di una “scoppettata”. Entrambi non ci fecero caso e continuarono a mangiare, pensando che fosse stata esplosa da qualche cacciatore, “che ivi andasse caneggiando”.

Finita la cena, desiderando bere, il Chiefali si recò alla vicina fonte dove giunto, udì dei lamenti. Mosso dalla compassione, più che dalla curiosità, si diresse verso il luogo da dove provenivano. Vide così che a cavalcioni di un asino, veniva il suo amico Pietro Pizzimenti e si accorse che la mano sinistra dell’amico piangente era avvolta in un sacco tutto insanguinato. Il ferito era seguito da vicino da Francesco Paglia, che gli apparve timoroso e spaventato.

Chiesto al Pizzimenti che cosa fosse successo, questi non ebbe tempo di rispondere perché subito si intromise l’accompagnatore che esclamò: “Il guardiano l’ha menato una scopettata per una mancata di erba”. Udendo ciò, il ferito di rimando subito soggiunse: “Tu li dicesti che m’ammazzasse ed egli mi ha ammazzato”. A tali parole il Paglia non interloquì più, ma voltatosi verso il Chiefali, gli disse di accompagnare il ferito fino alla chiesa di Santa Maria della Scala, sulla collina poco distante, affinché non morisse dissanguato per strada.

Il Chiefali, invece, animando e rincuorando, lo portò fino alla porta della città, dove lo diede in consegna al fratello Vincenzo Pizzimenti, che lo curò a casa. Lasciata la città e di ritorno verso la ministalla, il Chiefali incontrò nuovamente il Paglia. Quest’ultimo, dopo esser ritornato sul luogo del ferimento, ora su di un asino si ritirava in città. Il Paglia domandò che cosa avesse detto il ferito a coloro che aveva incontrato per strada. Il Chiefali rispose che non solo a lui, ma a tutte le persone, aveva dichiarato che era stato ferito con un colpo di “scopettata” dal guardiano nel seminato che il Paglia possiede a Pernabò, per ordine e mandato dello stesso proprietario, “a causa che l’aveva trovato che si facea un poco d’erba per il suo asino”.

Inteso ciò il Paglia si affrettò alla volta della città, in quanto voleva subito “confrontare la sua faccia con quella di detto Pietro ferito”. Il Chiefali, invece, proseguì per la ministalla. Ritrovò così il suo aiutante Bruno Dirella e, insieme, discussero il fatto, venendo alla conclusione che lo scoppio sentito mentre mangiavano, era stato quello della scopettata tirata dal guardiano a Pietro. Si convinsero anche che il tutto era avvenuto in presenza e per ordine del Paglia. Entrambi, un’ora prima di ritirarsi nella ministalla, avevano visto il guardiano con due scopette, “cioè una sopra la spalla destra e l’altra col tiniere sotto al suo braccio destro che andava con cortella corta in cinto a passo lento girando li sementati di Pernabò”. Entrambi lo avevano visto incamminarsi verso il luogo da dove venne lo sparo. Erano certi che era stato il Paglia ad ordinare al guardiano di sparare, in quanto si trovava sul luogo, come era dimostrato anche dal fatto che aveva accompagnato il ferito, e soprattutto perché, quando il Chiefali aveva incontrato il ferito, il Paglia, non richiesto, si era subito intromesso, dando la sua versione dei fatti.[x]

Crotone, località Bernabò.

Notte chiara e serena

Francesco di Simone della città di Corigliano, racconta che, “la notte del 29 aprile 1761, verso l’ore, ritrovandosi a Strongoli, ritirato in una grotta propria del signor Nicola Milelli di Strongoli, sita fuori la porta della medema e propriamente sotto le timpe dette di S. Nicola, per ivi dormire, intese più sgridi. Conobbe alla voce esser il magnifico Antonio Bonavoglia, Regio Giudice a contratto della città sudetta suo conoscente, che dicea: Anime del Purgatorio aggiutatemi, cristiani che mi ammazzano, e nominava il magnifico Vincenzo Palazzo, Agostino Cinquegrana, Giovanne Graziano e Vincenzo Mangone della mentovata città. Onde detto Francesco, mosso in pietà di detto Magnifico Antonio, uomo dabbene e stima, uscì fuora da detta grotta e salì sopra una timpa, seu rupe, detta il Pozzo de Padri Capuccini, distante all’eccesso pochi passi. Quindi accortisi dette quattro persone, di esser state viste e scoperte dal medemo Francesco e perché li Padri Capuccini alli sgridi s’affacciarono dalli fenestroni, lasciarono di battere detto Magnifico Antonio. De quali quattro persone esso Francesco ne conobbe due, dette Vincenzo Mangone ed Agostino Cinquegrana, che fuggirono per vicino il medemo attestante, stante l’aere, benché senza lume di luna, era molto lucida, chiara e serena. Esso offeso di Bonavoglia, così ferito e quasi semivivo, s’intromese dentro il convento di detti Padri Capuccini; tre de quali, doppo pochi momenti, lo trasportorno dentro la città in sua casa. E perché vicino detto convento si ritrovavano coricate tre Persone forastiere, avvicinatosi alle medeme, queste li dissero: che le cennate quattro persone si aveano dalle stesse preso un bastone e l’ordinarono, che sentendo bastonate o altro, non s’avessero mosse, per non riceverne loro la pena. Il giorno seguente, fattosi il delitto publico, andiede quel signor Governatore locale in casa del mentovato Bonavoglia, a prendere il delitto in genere, la querela e deposizione dell’offeso. E comecché l’attestante raccontò il successo ad un monaco domenicano, questo lo portò alla notizia di detto Bonavoglia. Perciò fu chiamato in sua casa, ove, andato, ritrovò detto signor Governatore e Mastrodatti di quella local Corte ed il magnifico medico Don Giuseppe de Filippis. Dal quale signor Governatore domandato publicamente su tale affare, le raccontò il fatto com’era seguito e con dirle pure d’aver conosciuto delli quattro rei, li cennati Vincenzo Mangone, ed Agostino Cinquegrana. Succede il caso, che passò in quel pronto per la strada della casa sudetta di Bonavoglia il succennato Mangone, quale visto il sudetto sig. Governatore e Mastrodatti, questi richiese al detto attestante Francesco, s’era quello che la detta notte de ventinove aprile avea visto battere al Bonavoglia. Esso Francesco costantemente rispose ch’il medemo era l’uno de quattro e ben lo conoscea e di chiamarsi Vincenzo Mangone. Venuto tutto ciò in notizia delli detti Mangone e Cinquegrana, questi lo ritrovarono e minacciarono della vita, se si avesse esaminato. Doppo due giorni fu citato da detto locale Corte, per andare ad esaminarsi, e non avendovi voluto andare, per la paura delle minaccie fatteli dalli sudetti di Mangone, e Cinquegrana, e del garzone di Giovanni Graziano, che li disse di non andare ad esaminarsi, mentre meritava il Bonavoglia esser ammazzato e posto nel detto Pozzo, per causa di aver fatto fuggire il suo cognato, inquisito di supposto stupro in persona di una sorella uterina di detto Palazzo, e l’avrebbero gettato al pozzo, se non fossero stati scoperti da detto attestante, lo mandò carcerando, In fatti andato alla Corte, ed esaminatosi quanto di sopra à detto lo..”.[xi]

Note

[i] ASCZ, Busta 333, anno 1677, ff. 30-31.

[ii] ASCZ, Busta 335, anno 1682, ff. 40-43

[iii] ASCZ, Busta 497, anno 1710, ff. 137-138.

[iv] ASCZ, Busta 611, anno 1710.

[v] ASCZ, Busta 611, anno 1711, ff. 77-79.

[vi] ASCZ, Busta 659, anno 1717, ff. 56-57.

[vii] ASCZ, Busta 662, anno 1724, ff. 230-233.

[viii] ASCZ, Busta 614, anno 1726, ff. 3-4.

[ix] ASCZ, Busta 764, anno 1733, ff. 28v-30.

[x] ASCZ, Busta 855, anno 1752, ff. 130-132.

[xi] ASCZ, Busta 1127, anno 1761, ff. 110-113.

Creato il 14 Marzo 2015. Ultima modifica: 21 Giugno 2023.