Errichetta Ruffo, marchesa di Crotone

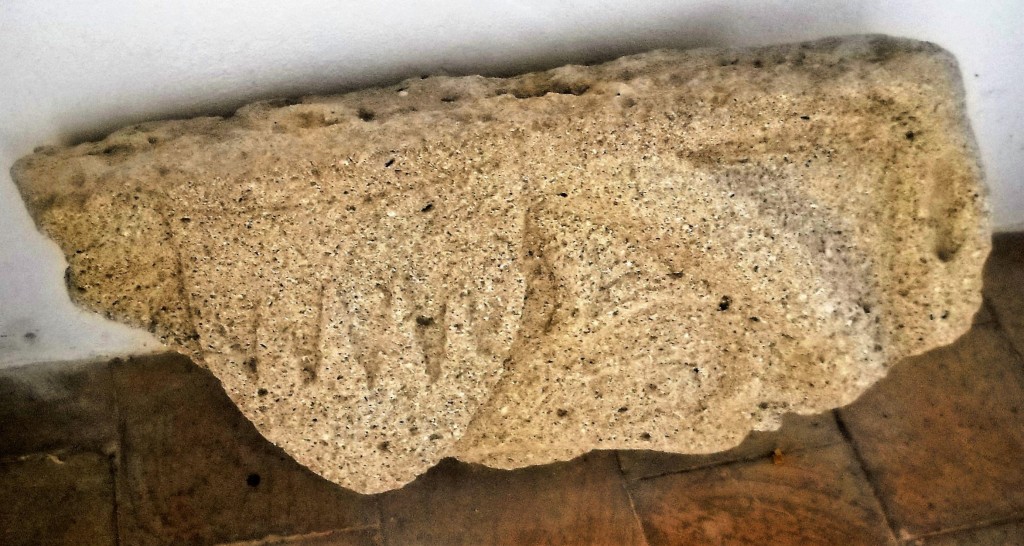

Frammento lapideo con l’arme della famiglia Ruffo conservato nel Museo Civico di Crotone.

Nel 1435 Nicolò Ruffo di Calabria, marchese di Crotone, per grazia di Dio conte di Catanzaro e signore delle baronie di Altavilla e di Taverna, moriva lasciando solo figlie. Nello stesso anno succedeva la figlia “Ioanna Ruffo de Calabria Principissa Salerni, Marchionissa Cotronis, Dei gratia Comitissa Catacii, Baroniarum Altavillae, et Tabernae Domina” sposata con Antonio Colonna, principe di Salerno e conte d’Alba e nipote di papa Martino V.[i] Morta costei l’anno dopo senza lasciare figli, subentrò la sorella Errichetta, figlia di Nicolò e della seconda moglie Margherita de Poitiers. Il 5 novembre 1436 la nuova feudataria amministrava già i suoi vasti possedimenti, come testimonia una concessione rilasciata nel castello di Catanzaro, con la quale “Herrichetta Ruffa di Calabria Marchesa di Cotrone per la gratia di Dio Contessa di Catanzaro e delle Baronie d’Altavilla e Taverna Signora, concedo all’egregio huomo Teseo Morano di Catanzaro suo compagno carissimo in remuneratione di servigi da esso ricevuti per se e soccessori discendenti dal suo Corpo”, il castello e la terra di Melissa.[ii]

La ricchezza e la bellezza della nuova marchesa attiravano molti pretendenti. Il primo settembre 1437 papa Eugenio IV con due brevi, inviati uno al vescovo di Mileto ed uno a Nicolò de Arena o Concublet, conte di Arena, di Mileto e di Stilo[iii] e ad Errichetta Ruffo, figlia del fu Nicola Ruffo, marchese di Crotone, concedeva a questi ultimi la dispensa per il matrimonio da celebrarsi in quanto cugini.[iv] Il contratto matrimoniale tra il maturo conte e la giovane Errichetta non tarderà ad essere celebrato. Il 9 novembre dello stesso anno con i nuovi titoli Errichetta Ruffo di Calabria, “marchionissa Cutroni d.ni gra. Comitissa Catanzarii Arenarum Stili et Mileti ac Altavillae et Tabernae baronarum d.na”, confermava alcune concessioni fatte dal padre Nicola Ruffo al milite Pietro Macrì tra le quali il feudo di Santo Stefano, sito e posto nel territorio della città di Santa Severina.[v]

Così anche in un documento dell’anno dopo la Ruffo, oltre a fregiarsi del titolo di marchesa di Crotone, contessa di Catanzaro e signora delle baronie di Altavilla e Taverna, vi aggiunge anche quello di contessa di Arena, Stilo e Mileto;[vi] questi ultimi titoli saranno mantenuti per poco tempo. Sempre nel 1438 la marchesa otteneva dal re Alfonso la concessione dell’immunità dei diritti di dogana nell’estrazione di merci dal regno di Sicilia[vii]ed in questi anni confermava il suo potere, punendo alcuni ribelli, ed acquisiva consenso con nuove elargizioni.

Il 7 giugno 1438 con privilegio dato in Mesoraca, Errichetta Ruffo, marchesa di Crotone, contessa di Catanzaro, di Arena, Stilo e Mileto concede il feudo detto “de Melina”, situato in territorio di Catanzaro, al nobiluomo Francesco de Rocca di Catanzaro.[viii] Nello stesso anno assegna ad Artuso Mazza le proprietà confiscate al suo ribelle Ciccio Poerio.[ix] L’anno dopo il matrimonio tra la marchesa ed il conte di Arena era già naufragato, come evidenzia la donazione del territorio di Alimati al monastero di Santa Maria di Altilia.[x]

In questo privilegio, “Herrichetta Ruffa de Calabria”, riappare col vecchio titolo di “Marchionessa Cutroni Dei gratia Comitissa Catanzari ac Baroniarum Altavillae et Tabernae Domina”, “in castro nostrae civitatis Catanzarii”, il 25 giugno 1439 concede all’abbate del monastero florense di Santa Maria de Calabro Maria, Benedetto de Teriolo, un territorio appartenente alla sua curia in territorio di Rocca Bernarda con l’onere da parte dell’abbazia di pagare ogni anno 15 tareni alla curia della terra di Rocca Bernarda nella festa della B.M.V. nel mese di agosto. Dal documento veniamo a sapere, che l’abbazia aveva avuto questo territorio per donazione fatta dal conte di Catanzaro, Pietro Ruffo e poi, per riconferma dal figlio di costui, il conte Giovanni. Questo terreno era stato del monastero, ma poi era andato in possesso della madre di Herrichetta “D.na Margarita de Poytiers”.[xi]

Il 19 dicembre 1440, la marchesa approvava alcuni privilegi dell’università di Cirò[xii] e, col titolo di “Herrichetta Ruffa de Calabria Marchionissa Cotroni dei gratia Comitissa Catanzarii atque Bellicastri Baronarum Altavillae et Tabernae domina”, concedeva a Giovanni de Marino di Castellorum Maris e ai suoi eredi e discendenti legittimi, case e terre del fu Andrea Corbo di Crotone[xiii] e i feudi di Santo Stefano e di San Leo, Turrutio e Scandale, siti nelle pertinenze di Santa Severina, o in altri luoghi, al nobiluomo Andrea de Morano di Catanzaro.[xiv]

Il 25 luglio 1440 il papa Eugenio IV annullava il matrimonio tra Nicola de Arena, conte di Arena, ed Errichetta Ruffo, “quondam Nicolai Ruffi, Marchionis Cotroni natae”[xv] e nello stesso tempo informava, che la marchesa si era unita, suscitando “varia scandala”, col catalano Antonio de Ventimiglia “alias de Centigla”.[xvi] Il matrimonio tra il conte di Arena e la marchesa di Crotone, infatti, non era giunto a piena conclusione anche per gli impedimenti del re Alfonso, il quale aveva deciso di dare in moglie Errichetta a Innico d’Avalos, come ricompensa al suo fedele per le proprietà da questi perdute in Castiglia, avendo parteggiato per Enrico d’Aragona.[xvii]

Per portare a buon esito tale decisione Alfonso aveva incaricato il viceré del ducato di Calabria, il valoroso catalano capitano di ventura, Antonio Centelles, conte di Collesano, il quale tuttavia aveva trattato per proprio conto. Il Centelles, che aveva partecipato attivamente alla conquista della regione, e per questo vi aveva assunto un ruolo importante, tanto da svolgere nel 1438 come viceré di Calabria importanti uffici per conto del re,[xviii] si era impossessato di Santa Severina, città confinante con i beni della Ruffo. Sappiamo, infatti, che ai cittadini di quella città, egli nel 1440 aveva concesso moltissime grazie.[xix] Così non passerà molto, che il Centelles e la Ruffo consolideranno la loro unione, dopo che la marchesa riuscì ad ottenere il 6 aprile 1441 dal papa Eugenio IV, la dispensa sulla possibilità di contrarre un nuovo matrimonio con Antonio Centelles, in quanto il matrimonio tra lei ed il conte di Arena, pur celebrato non era stato consumato.[xx]

Cariati (CS), chiesa di S. Filomena, arme Ruffo-Centelles.

Antonio Centelles divenne così Marchese di Crotone e Conte di Catanzaro. Fu questo uno dei motivi, che determineranno l’ira del re Alfonso verso il Centelles e la moglie, dichiarandoli “ribelli”. La Camera della Sommaria inviava il 12 settembre 1444 a Errichetta Ruffo, un ordine di comparizione per pagare lo “jus relevii” dei suoi feudi, ma la marchesa tramite il suo procuratore Ludovico de Fizacchio de Pisis si opponeva, esibendo un privilegio concessole dallo stesso re, che la esentava da tal pagamento.[xxi]

Il mese dopo Alfonso d’Aragona era con l’esercito in Calabria, per sopprimere la ribellione. Il re, dopo aver conquistato Crotone e le altre terre del Marchesato, assediò Catanzaro, dove avevano trovato ultimo rifugio Antonio Centelles con la moglie ed i figli. Il 22 febbraio 1445 il marchese, vista inutile la resistenza, si arrese a discrezione e con la moglie ed i figli si recò al campo del re e implorò clemenza.[xxii] Nonostante i tentativi di alcune università di chiedere al re di perdonarli,[xxiii] il re confiscò i feudi, lasciando alcuni beni mobili, sia ai due coniugi, che ai loro seguaci[xxiv] e restituì ai legittimi proprietari parte dei beni usurpati,[xxv] parte li confermò.[xxvi]

Il marchese e la moglie, privati dei feudi e dei titoli, furono obbligati ad andare a vivere a Napoli. Dopo poco tempo il Centelles continuò la sua avventura di capitano d’arme tra Venezia e Milano, mentre la “magnifica mulier herriquette ruffa de calabria olim marchionissa cutroni” stette presso la corte napoletana, ottenendo dal re per “spetiali gratia ac mera pietate ac liberalitate” dei vitalizi per il suo sostentamento.[xxvii]

In seguito, il Centelles si riunì a Napoli con la moglie. Morto re Alfonso (27.6.1458), il regno di Napoli passò al figlio Ferdinando. Il Centelles cospirò per dare la successione a don Carlos d’Aragona, principe di Viana e figlio di Giovanni, fratello del defunto re. Fallito il disegno, sostenne Giovanni d’Angiò, figlio di re Renato e si rifugiò presso il principe di Taranto, Giovanni Antonio del Balzo Orsini, una figlia del quale, Leonora, aveva sposato il figlio del Centelles Antonio. In seguito, nelle trattative avviate con il principe di Taranto, il re si impegnava a consegnare il Marchesato al Centelles, ma questi poco fiducioso delle promesse, e approfittando, che in molti luoghi della Calabria le popolazioni si erano ribellate, si trasferì in Calabria, per pigliarsi con la forza le terre, che il re tardava a consegnare.

Re Ferdinando scese con l’esercito in Calabria e domò la ribellione. Il 24 giugno 1462 Ferdinando, accogliendo la richiesta di perdono e di sottomissione, ridando i titoli ad Antonio Centelles “Marchio Cutroni comes catanzarii, atque bellicastri” e alla moglie Herrichetta Ruffo “marchionissa et comitissa”, li reintegrava, tranne Crotone, nei feudi confiscati a causa della ribellione, avendo alzato le loro insegne e le loro armi in favore degli Angioini e perdendo per questo i loro beni.[xxviii]

Nel giugno 1464 il Ferdinando concesse al Centelles anche il titolo di principe di Santa Severina. Il 21 aprile 1465 ormai vedovo “Antonius de Viginti Milles alias Centelles, Princeps Sancte Severine Marchio Cotroni Dei gratia comes Catanzarii et Bellicastri”, di passaggio per il monastero di Santa Maria di Altilia assieme al figlio primogenito Antonio e alle figlie, convalida al monastero il tenimento di Neto, già concesso dal conte Petro Ruffo e dal figlio di costui Giovanni Ruffo e successivamente confermato dalla sua defunta “carissima consorte”, la marchesa di Crotone Errichetta Ruffo, ed esenta l’abate Enrico de Moyo dal censo di tre ducati, che annualmente il monastero doveva pagare alla sua curia.[xxix]

Da Antonio Centelles ed Errichetta Ruffo nacquero Antonio, che si unì con Leonora Orsini, figlia del principe di Taranto Giovanni Antonio del Balzo Orsini (Antonio partecipò alla Congiura dei baroni e poi morì schiavo dei pirati), Giovanna, che sposò Maso Barrese, duca di Castrovillari, e Polissena, maritata ad Errico d’Aragona, marchese di Gerace, figlio naturale di Ferdinando.[xxx] La morte di Herrichetta Ruffo è da collocarsi tra il giugno 1462 ed il giugno 1464. Sulla causa della sua morte, molto probabilmente naturale, fiorirono varie leggende. Il Nola Molise alla metà del Seicento descrivendo Crepacore, un antico feudo dei Ruffo, così si esprime sul luogo: “Sopra un bellissimo poggetto due miglia lontano dal mare è un luogo, ch’era habitato, anticamente detto Allegra cuore, dopo si dice Crepacore, perché vi morì la Marchesa di Crotone, dopo che il re di Aragona carcerò il Marchese suo marito D. Antonio Centeglia, et li confiscò tutte le sue terre”;[xxxi] mentre lo Imhoff aggiungeva, che Errichetta vi sarebbe morta per mal di cuore perché, avendo il marito ucciso durante una partita di caccia Teseo Morano, era stato costretto dal figlio di costui Giannotto, il quale lo perseguitava con i suoi Albanesi a cavallo, a ripudiare la moglie per sposare la sorella Costanza Morano.[xxxii]

Note

[i] Dal primo matrimonio Nicolò aveva avuto due figlie, Polissena, che sposò Luigi di Poitiers, il padre della sua seconda moglie, e Giovannella. Dal secondo matrimonio, che sarebbe stato celebrato in Francia nel 1414, ebbe altre due figlie: Errichetta e Gozzolina. Quest’ultima sposò Luca Sanseverino, Duca di San Marco e primo principe di Bisignano. Pontieri E., La Calabria a metà del sec. XV e le rivolte di Antonio Centelles, Napoli 1963, p. 182. Volpicella Luigi in Instructionum Regis Ferdinandi Primi Liber, ASC, 1916, p. 250. Fiore G., Della Calabria Illustrata, Nap. 1691, I, p. 206. Pacella F., Un barone condottiero della Calabria del sec. XIV – XV: Nicolò Ruffo marchese di Cotrone, conte di Catanzaro, in ASPN III Ser., III, (1964) p. 89.

[ii] 2.Notizie diverse di famiglie … ad opera di C. De Lellis, Bibl. Naz. Nap., ms X. A, 8, f. 211. I Morano possedevano il feudo di Santa Vennera ed i suffeudi rustici de li Cotronei, dela Fiumara e di Domino Federico; quest’ultimi concessi dai conti di Catanzaro. Zangari D., Le colonie Italo- Albanesi di Calabria, Napoli 1940, p. 135. “Teseo (Morano) terzo Barone delli Cotronei, et anche di Melissa l’anno 1438 concedutala da Errichetta Ruffa Marchesa di Cotrone, la quale nel privilegio lo chiama suo Compagno”. Ferrante della Marra, Discorsi delle Famiglie Estinte, Forastiere, o non comprese ne’ Seggi di Napoli, imparentate colla Casa della Marra, 1641, p. 265.

[iii] ASV, Reg. Vat. 365, ff. 128v – 129, 150v-151v.

[iv] Fiore G., Della Calabria Illustrata, III, p. 179.

[v] “1444 dicembre 19, nell’accampamento regio contro il castello di Crotone. Alfonso I conferma ai coniugi Giovanna Macrì di Crotone, figlia del milite Pietro Macrì, e al milite Bartolo Domini Sari di Sorrento, ora cittadino di Crotone, la concessione di Nicola Ruffo di Calabria, un tempo marchese di Crotone, poi confermato dalla figlia Errichetta Ruffo di Calabria, fu marchesa di Crotone e contessa di Catanzaro, con privilegio dato a Crotone il 9 novembre del 1437, del feudo detto di Santo Stefano, sito a Santa Severina e confinante con la motta di San Mauro de Caraba e con il casale di San Giovanni Monaco.” ACA, Cancilleria, Reg. 2904, ff. 204v-205v.

[vi] Fiore G., Della Calabria Illustrata, Nap. 1691, I, p. 206.

[vii] Orefice R., L’archivio privato dei Ruffo principi di Scilla, Napoli 1963, p. 24.

[viii] “1445 febbraio 24, nell’accampamento regio presso Catanzaro. Alfonso I conferma al nobiluomo Francesco de Roccha di Catanzaro la concessione del feudo detto «de Melina», sito nel territorio di Catanzaro, che “Herrichetta Ruffa Marchionissa de Cutroni dei gra. Comitissa Catanzarii Arenarum Stili Mileti di Calabria”, già marchesa di Crotone e contessa di Catanzaro, gli aveva fatto con privilegio dato a Mesoraca il 7 giugno del 1437 (1438).” ACA, Cancilleria, Reg. 2907, ff. 69-70.

[ix] Fiore G., Della Calabria Illustrata, III, p. 382.

[x] Privilegio di Errichetta Ruffo per il tenimento denominato Alimati in Regia Sila, scritto in carta comune, che porta la data de 25 giugno 1439. Atti relativi alla rimessa de’ libri ed altre carte originali appartenenti al monastero de cisterciensi di Santa Maria di Altilia, ASCZ, C. S. – S. E. Cart. 60, fasc. 1333. Errichetta Ruffo, contessa di Catanzaro, aveva concesso al monastero le tenute di Neto, Caria, Menta e Bosco “libere et immuni, eccetto solo con il peso di pagare 15 tari l’anno, che sono tre D.ti ogn’anno all’università della Rocca Bernarda per riconoscimento”. ASCZ, Miscellanea Monastero di S. Maria di Altilia (1579-1782), 529, 659, B8, Platea del monastero di S.ta Maria di Altilia, 1661, ff. 21-22.

[xi] Copia del privilegio in ASCZ, Miscellanea Monastero di S. Maria di Altilia (1579-1782), 529, 659, B8, Platea del monastero di S.ta Maria di Altilia, 1661, ff. 21-22.

[xii] Tra i privilegi di cui l’università di Cirò aveva chiesto la conferma al re Alfonso vi erano quelli concessi dal “marchese de Cutrone, madama la Principissa, madamma la marchisa ed altri signori”. Fonti Aragonesi, I, 40.

[xiii] 1445 gennaio 7, nell’accampamento regio contro il castello di Crotone. Alfonso I conferma a Giovanni de Marino di Castellorum e ai suoi eredi e discendenti legittimi i privilegi, le lettere, le franchigie, le immunità e le grazie concessi dalla marchesa di Crotone e contessa di Catanzaro etc., Errichetta Ruffo di Calabria, in particolare la donazione, fatta con privilegio dato a Crotone il 19 dicembre del 1440 dei beni mobili e immobili del fu Andrea Corbo di Crotone, consistenti in una casa palazzata sita nella città di Crotone nella parrocchia di Santa Domenica “prope viam publicam domos quas tenet Girardus de Vondalmontibus et alios fines, item domus unam terranea sita et posta intus dictam Civitatem Cutroni in eamdem parrochiam iuxta domum palatiatam predictam viam publicam et alios fines, item casalium unum in quo est gallinarum prope dictam domum palatiatam domos dicti Girardi vias publicas et alios fines item domus una terranea sita et posta intus dictam Civitatem in parrochia Sancti Angeli in piscaria juxta domum presbyteri Thomasus de Galatina Cantoris Ecclesiae Cutronensis vias publicas ex duobus lateribus et alios fines item Casalenum situm et positum intus dictam Civitatem in dicta parrochia Sancti Angeli in piscaria iuxta domum Sturculli Casalemum Archeopiscopi”, tre pezze di vigne site nel tenimento di Crotone nel luogo detto «li Cudi», altre sei pezze di vigne incolte nel medesimo tenimento in località detta «Li Barranche», una terra nello stesso tenimento in località detta «l’Aqua de Sparta», una foresta di querce nelle pertinenze della stessa città in località detta «de Scardino», una terra in località Santa Maria della Scala, confermando inoltre tutti i privilegi e le concessioni di beni mobili e stabili nelle terre di Squillace, Catanzaro, Mesoraca e Policastro fatti dal ribelle Antonio de Ventimiglia, alias de Centelles, e dalla stessa Errichetta, in particolare le concessioni a favore di Giovanna de Cazza di Squillace.” ACA, Cancilleria, Reg. 2904, ff. 209-211v.

[xiv] “1441 marzo 17, Gaeta. Alfonso I conferma al nobiluomo Andrea de Morano di Catanzaro i feudi di “Sanctus Leo, Turrutius et Scandalus” e di Sanctus Stephanus” siti nel territorio di Santa Severina o in altri luoghi, concessogli da Errichetta Ruffo di Calabria marchesa di Crotone e contessa di Catanzaro.” ACA, Cancilleria, Reg. 2905, ff. 74v-75v.

[xv] ASV, Reg. Lat. 372, f. 220-221.

[xvi] ASV, Reg. Lat. 372, f. 220-221.

[xvii] Dito O., La Storia calabrese e la Dimora degli ebrei in Calabria, Cosenza 1916, p. 209.

[xviii] Antonio de Centelles e Ventimiglia era figlio di Costanza di Ventimiglia, contessa di Collesano, e di Gilberto de Centelles, che era passato con re Martino dalla Catalogna in Sicilia. Capialbi H., Instructionum Regis Ferdinandi Primi Liber, in Arch. Stor. della Calabria, 1916, p. 290. Nel 1438 il viceré Centelles a nome di Alfonso stipulò una convenzione con Carlo Ruffo, conte di Sinopoli. Pontieri E., La Calabria a metà del sec. XV e le rivolte di Antonio Centelles, Napoli 1963, pp. 268-269.

[xix] “Capitula, et exemptiones concessae Universitati S. Severinae Per Antonium Vinti millibus sub anno 1440”, In Inventario delle scritture appartenenti alla Chiesa, AASS, Fondo Arcivescovile, volume 2A f. 86.

[xx] ASV, Reg. Vat. 365, ff. 410v-411.

[xxi] 12 settembre 1444. Napoli. Franciscus de Aquino etc. Notum facit quod diebus non longe decursis vocare facisse dominam Henrichectam Ruffam de Calabria, marchionissam Cutroni, comitissam Catanzari et Bellicastri etc. ut infra certum terminum comparere debuisset in R. Camera Summarie ad solvendum ius relevi pro comitatu et terris suis. Que Marchionissa comparuit per Ludovicum de Fizacchio de Pisis suum procuratorem et quoddam transumptum cuiusdam r. privilegii exhibuit, in quo continetur quod R. Maiestas dictum ius relevii eidem domine donavit. Propterea quod, declarat et determinat dominam Marchionissam non teneri ad solucionem iuris relevii (Com. Sum., I, f. 17). Fonti Aragonesi, Vol. 4, pp. 7-8.

[xxii] D’Amato V., Memorie Historiche dell’illustrissima famosissima città di Catanzaro, Napoli 1670, pag. 100.

[xxiii] 27 dicembre 1444 re Alfonso conferma i capitoli dell’università di Cirò. “In primis la dicta universita supplica alla vestra Sacra Magesta che se digni havera per recomandata la excellente madamma la Marchisa la quali sapimo essere stata sempre fidelyxima alla vestra Magesta. Fonti Aragonesi, Vol. I, pp. 40-41. Il 24 febbraio 1445 Re Alfonso conferma i capitoli all’università e uomini di Catanzaro: “In primis quod dicta Maiestas ex solita benegnitate et clementia dignetur dominum Antonium de Ventimiliis et d(omi)nam Herrichettam ruffam de Calabria coniuges eorum dominos suscipere recomissos eisque confirmare et de novo concedere dictam Civitatem cum antecessores dicte d(omi)ne longissimo t(em)p(o)re habuerint dominium Civitatis ipsius”. ACA, Cancilleria, Reg. 2911, ff. 6-9.

[xxiv] “1445 gennaio 6, nell’accampamento regio contro il castello di Crotone. Alfonso I conferma la donazione in burgensatico fatta l’11 novembre del 1444 nel regio accampamento presso Zagarise dal viceré di Calabria Paolo di Sangro capitano degli armati e Marino Boffa luogotenente del Regno al nobiluomo Guglielmo Fresime della baronia di Taverna di una coltura sita nelle pertinenze di Catanzaro nel luogo detto Paterno, già di Johanello de Tufarello di Catanzaro familiare di Errichetta Ruffo di Calabria, devoluta alla Curia regia a seguito della rivolta di Antonio Centellles e della stessa Errichetta.” ACA, Cancilleria, Reg. 2907, ff. 56-57.

[xxv] “1444 dicembre 18, nell’accampamento regio presso Crotone. Alfonso I restituisce ad Andrea Antonio Maldato, genero di Pietro Godena e a Morello Marinculo di Taverna talune terre site sulla montagna di Taverna ereditate da costoro, concesse in feudo dalla regina Margherita e in seguito sottratte da Errichetta Ruffo di Calabria, un tempo marchesa di Crotone.” ACA, Cancilleria, Reg. 2903, ff. 185v-186v. “1444 novembre 28, nell’accampamento regio presso Belcastro. Alfonso I concede al notaio Andrea Longo della terra di Taverna di essere reintegrato nel possesso di una coltura detta «del Imperatore», a lui concessa dalla regina Giovanna II, ma ne fu spogliato da Errichetta Ruffo di Calabria, in base al decreto del giustiziere di Taverna Ottorino di Bari del 18 novembre 1444, che agiva su mandato del vicerè di Calabria Paolo di Sangro dato il 12 novembre 1444 nell’accampamento regio presso Zagarise. ACA, Cancilleria, Reg. 2907, ff. 44v-46.

[xxvi] “1451 novembre 2, Torre del Greco. Alfonso I conferma al milite Melchione Milea, di Crotone, la donazione della foresta di Misitello (Misistrello) con tutti i suoi diritti e pertinenze, sito nel tenimento di Crotone, che venne fatta in favore del suo defunto figlio Antonio da Errichetta Ruffo di Calabria, già marchesa di Crotone.” ACA, Cancilleria, Reg. 2915, ff. 134-134v.

[xxvii] “1450 settembre 1, Napoli, nel Castelnuovo. Alfonso I concede un vitalizio annuo (uncias auri centum de carlenis argenti ponderis genneralis sexaginta carlenis pro qualibet uncia computatis in et super introitibus et iuribus dohane salis Civitatis Neapolis) di 100 carlini d’argento sulle entrate e sui diritti della dogana del sale di Napoli alla “magnifica mulier” Errichetta Ruffo di Calabria, già marchesa di Crotone.” ACA Cancilleria, Reg. 2914, ff. 101v-102. Errichetta Ruffo aveva ottenuto dal re Alfonso dapprima la provvigione di 1000 ducati annui alla quale poi se ne aggiunse un’altra “pro victu” di cento once d’oro annue da prelevarsi sul fondaco del sale di Napoli (1.9.1450). Dopo il ritorno del Centelles le fu accordata una nuova pensione di 1400 ducati annui. Pontieri E., La Calabria a metà del sec. XV e le rivolte di Antonio Centelles, Napoli 1963, p.199. Zangari D., Le colonie Italo- Albanesi di Calabria, Napoli 1940, p. 9.

[xxviii] I feudi promessi erano: “marchionatum et civitatem cutroni cum tit(ul)o et honore Marchionatus , que per Ill(ustr)em Principem tarantinum inpresentiarum tenetur Civitatem catanzarii, cum titulo et honore comitatus, civitatem Sancte Severine, ac terras Misurache, Castellorum, Rocche bernarde, Policastri, taberne, Rocce fallute et tirioli que per nos et offitiales nostros inpresentiarum in demanium retinentur civitatem belcastri, cum honore et titulo comitatus ac baroniam cropani et zagarisii terramque gui milliani his prope diebus post v(ostr)am (videlicet) reductionem per Ill(ustrissimu)m Principem bisignani et masium marrese, vobis occupatas et per nos detemptas, nec non terras Ipcigri, et mellisse, baroniam castrimenardi cum moctis sive terris montis fori, montis russi atque pollie, terram Rosarni, ac baroniam sancti lucidi cum moctis sive terris sancti Jo(ann)is et montis belli per vos recuperatas, retemptas atque possessas, ac terras castri veteris, et roccelle, que per galeoctum de baldexino tenentur”. AVC, Processo Grosso di fogli cinque cento settanta due della lite che Mons.r Ill.mo Caracciolo ha fatto con il S.r Duca di Nocera per il detto Vescovato nell’anno 1564, f. 41v.

[xxix] Il privilegio fu concesso “in dicto monasterio die 21 mensis Aprilis XIII Ind. 1465”. ASN, Privilegi della abbadia di S.ta Maria de Altilia dello Eminenti.o et Reverend.o cardinal Spada abate di detta Abbatia in Calabria, Archivio Ruffo di Scilla, inc. 697, ff. 11 e sgg.

[xxx] Bibl. Naz. Nap., ms. X, A, 8, f. 210t.

[xxxi] Nola Molise G. B., Cronica dell’antichissima e nobilissima città di Crotone, Napoli 1649, p. 60.

[xxxii] Imhoff G. G., Exellentium familiarum in Gallia genealogiae, Norimberga 1701, III, p. 285.

Creato il 14 Gennaio 2025. Ultima modifica: 14 Gennaio 2025.