L’allevamento bovino e ovino nel Crotonese

Pecore al pascolo presso S. Leonardo di Cutro (foto di Daddo Scarpino).

Il Medioevo

Fin dall’antichità la maggior parte del territorio della città di Crotone e delle città e terre del “Marchesato” era affittata per tre anni a semina e per tre anni a pascolo. Il riposo triennale e la concimazione, che le terre ricevevano dal bestiame, permettevano nel triennio di semina successivo raccolti più abbondanti.

Anche se l’affitto in semina rendeva circa un terzo di più, di quanto gli stessi territori si potevano affittarsi ad “erbaggio”,[i] il pascolo degli animali forniva ai proprietari dei fondi denaro e formaggio. Grano e formaggio furono quindi in quest’area geografica i principali prodotti complementari: l’abbondanza del primo era anche quella del secondo. Il territorio, come affermerà il feudatario Gio. Maria Campitelli (1561-1574), era “bono, fertile, et fertilis(sim)o, atto ad ogni sorte de massaria de grani, horgi, lini, fave, bambace, et ogni altra sorte de ligumi atto commodo, et conmodis(sim)o per industrie di bacche, pecore, crape, giomente, porci et altre sorte d’animali”.

In tale ambiente la pastorizia, soprattutto l’allevamento ovino, e la produzione dei latticini costituirono durante il Medioevo attività economiche molto importanti. Gli antichi privilegi, concessi alle abazie greche e latine dai sovrani normanni e svevi, ci indicano quanto vasti erano i terreni a pascolo, che potevano usufruire le loro copiose greggi. Ricordiamo tra tutti quello rilasciato l’undici aprile 1195 dall’imperatore Enrico VI al monastero cistercense di Santa Maria di Corazzo, sotto l’abate Antonio, che riconfermava i possessi e concedeva di usare come pascolo invernale per 2000 pecore dell’abbazia il territorio di Buchafarium (Buggiafaro) apud Insulam (Cutroni), ed il pascolo estivo di Sila Gemella.[ii]

Mandria di bovini in un alpeggio silano (foto fornita da Daddo Scarpino).

Gli introiti provenienti dai fruttati delle mandrie formavano gran parte delle platee abaziali e vescovili e dei rendiconti feudali. In tale contesto una particolare importanza aveva l’esercizio del diritto di decima sul pascolo da parte dei vescovi. Gli arcivescovi di Santa Severina lo facevano risalire alla famosa bolla di papa Lucio III del 1183, mentre per i vescovi di Isola, la decima di “omnium animalium ab extera venientium ad ibidem pascua sumendum”, era stata concessa al vescovo isolitano Luca dal re Ruggero nel 1145.

I vescovi eserciteranno tale diritto tramite i loro procuratori per tutto il Medioevo e l’evo moderno, tranne brevi periodi dovuti a gravi eventi, come nel caso delle distruzioni operate nel 1444/1445 dall’esercito di re Alfonso d’Aragona al tempo della ribellione del marchese di Crotone Antonio Centelles. Domata la rivolta il re confermò al vescovo di Crotone Cruchetto il diritto di decima “animalium omnium ipsius dyocesis a Jure divino leviticoque inductam solvant Ecclesie predicte prout Archiepiscopis Episcopis et eorum Ecclesiis in provincia Calabrie constitutis solitum est solvi”,[iii] e per venire incontro alla popolazione, che pativa a causa delle “guerras et turbolentiis”, sospese l’esazione delle decime del formaggio e degli agnelli, che l’arcivescovo di Santa Severina godeva sui pascoli di tutta la diocesi (Policastro, Mesoraca, Rocca Bernarda, Cotronei, ecc). Il diritto tuttavia sarà ben presto ripristinato con privilegio concesso il 9 febbraio 1446 all’arcivescovo Antonio Sanguagalo dallo stesso re.[iv]

L’importanza di questa rendita vescovile, causa di tante liti e discordie,[v] è ben evidenziata da quanto afferma l’arcivescovo di Santa Severina Alfonso Pisani (1587-1623): “d’ogni cento docati d’herbaggio venduto a pecore, almeno di decima sen’ha trenta docati l’anno, perchè à cento docati d’herbaggio ci pascolano cinquecento pecore, che per ogni pecora si paga dui carlini per pasculo, et di cinquecento pecore almeno ne vengono figliate trecento, ducento promentine e cento posterare, et confuse l’une et l’altre faranno almeno cinque pezze di cacio per una, che sono mille et cinquecento pezze, che di decima sen’ha cento cinquanta, che sono quindici docati ad un carlino la pezza, et d’ogni pezza di cacio n’escono tre ricotte, che vengono quattrocentocinquanta, ad un grano l’una sono quattro docati e mezzo. Di trecento agnelli ne toccano trenta di decima, et ne ne sono vinti promintini, che sono vinti docati a dieci carlini l’uno, come si vendono da molti anni in quà, e delli posterari ne toccano dieci a cinque carlini l’uno, che sono cinque altri docati, che in tutto sommano docati 442. 0. 10”.[vi]

Se da cinquecento pecore l’arcivescovo ricavava tale rendita, ci vuol poco ad immaginare quanto gliene veniva dalle molte migliaia di pecore, che ogni anno scendevano dalla Sila e svernavano nel vasto territorio della sua diocesi, situato tra le medie vallate del Neto e del Tacina. Il prelato ricavava decine di migliaia di pezze di formaggio e di ricotte, oltre ad agnelli e denaro!

I calcoli fatti dall’arcivescovo Pisani spesso però si scontravano con la realtà di un ambiente spopolato e selvatico, soggetto a ricorrente siccità, a mancanza di erba e di difficile controllo; come evidenzia una relazione in data 26 ottobre 1569 di Marcello Sirleto, nipote e vicario generale del cardinale Guglielmo Sirleto. Di ritorno da Isola, dove era stato per quattro giorni per “veder minutamente tutte le cose de l’Abadia del Carrà le quali sono là”, si rivolgeva al cardinale e lo metteva a conoscenza dello stato dei beni della grancia di San Giovanni dell’Isola.

Mandriano cosentino (foto fornita da Daddo Scarpino).

Trattando dell’herbagio il relatore afferma che “si suole affitare secondo li tempi et li anni et sicondo ci sonno bestiame nelli lochi convicini”. Al presente, poiché non ha mai piovuto e “la terra sta più secca che uno astraco”, non sono accordate che cento capi di bestiame a due carlini l’uno, ma se pioverà c’era la speranza “che ne calarano assai da li casali di Cosenza perche son dati li bandi”. Per quanto riguarda l’annata futura il relatore faceva presente che si poteva sia affittare tutte le entrate dell’Isola sia “farci stare uno assiduo là da settembro fino a febraro et da giugno per tutto luglio”. Qualora il cardinale avesse optato per questa seconda ipotesi bisognava che l’incaricato “stia a cavallo per queste quattro mese d’inverno per poter voltare ogni di e di notte a vedere si intrano altre bestie che l’accordate dentro l’herbagio perche il territorio gira più di otto a diece miglia che non potrebbe uno a piede”.[vii] Prestazioni in animali e con animali sono presenti nei vari privilegi.

Nei capitoli, concessi verso la fine del Cinquecento dal commendatario dell’abbazia di Santa Maria di Altilia ai vassalli “che sono venuti e veneranno ad habitare nel territorio e casale di d(ett)a Abbadia”, si legge: “In primis detti vassalli offereno a d(ett)o S.r Abbate commendatario di d(ett)a Abbadia anno quolibet per ciascheduno d’essi una giornata a fatigare con loro persone ad elettione di d(ett)o Sig.re o di suo leg(iti)mo Procu(rato)re circa il tempo, e quelli che haveranno bovi promettono una giornata d’un paricchio di bovi per uno anno quolibet a seminare o ad altro servitio che loro saranno richiesti … Item la decima di tutte le bestiami cioè pecore, capre e porci di loro allevi per ciascheduno anno … Item per ciascheduna vacca anno quolibet ogni vitella o vitello che nasceranno uno carlino …”.[viii] Tra i molti ricordiamo che il sindaco di Papanice doveva ogni anno nel giorno di Natale in segno di ubbidienza offrire un porco al vescovo di Crotone.[ix]

Mandriano cosentino (foto fornita da Daddo Scarpino).

Oltre alle prestazioni dovute ai vescovi e agli abati, vi erano poi quelle ai feudatari. Da un inventario del 1521 veniamo a conoscenza che, ancora al tempo del conte di Santa Severina Andrea Carrafa, il castellano baronale di Santa Severina godeva di prerogative antichissime, già riscontrabili all’inizio del Dodicesimo secolo, quando lo stratego di Santa Severina, per l’importanza militare della città, esercitava la sua giurisdizione anche su Crotone. All’antico “castellano regio”, per la custodia e sorveglianza che faceva fare delle campagne dalle genti d’arme, “pro honoratico solvi debito dicto castro vetusta et antiqua observantia”, i fidatori delle mandre, che d’inverno prendevano in fitto il pascolo a Santa Severina ed a Crotone, dovevano corrispondere per ciascun corso fino a 12 ducati, a 60 pezze di cacio, a 60 ricotte, e sempre comunque un montone ed un capretto. All’inizio del Cinquecento, pur non esercitando più la vigilanza armata delle campagne, il castellano baronale di Santa Severina non aveva però perso il diritto di riscuotere. Al tempo del Carrafa per la fida sugli animali dei forestieri dai fidatori delle mandre era dovuta ai bajuli baronali la prestazione di una intera giornata di cacio e di ricotte da ogni mandra, a di loro elezione, ed al barone da ogni corso 8 tari, 8 pezze di cacio, 8 ricotte, un montone ed un capretto.[x]

Anche il baiulo di Castellorum Maris all’inizio del Cinquecento aveva il diritto di esigere per ogni bestia caprina grossa fidata due grana e mezzo, l’integro frutto giornaliero prodotto da ogni mandria ed i fidatori, che avevano in fitto i terreni confinanti con il territorio di Castellorum Maris, dovevano lo “jus finaitae”, che consisteva per la gabella “la valle” in sette tari ed un montone, oltre al “serratitio” di un capretto, dodici pezze di formaggio, dodici ricotte e sei carlini e per la “finaita delo carigletto”, sei tari, dodici ricotte, dodici pezze di formaggio e dodici raschi, da consegnarsi entro la prima settimana dopo Pasqua.[xi]

Oltre al baiulo anche i suoi aiutanti avevano dei diritti sulle mandre, che pascolavano non solo quel territorio ma anche i confinanti. Così i cinque aiutanti del baiulo di Melissa, forniti come aiuto dalla università, “participavano et soliano participare di molti luchri et commodi dele mandre che se fanno dentro il territorio di Melsa di crapetti, agnelli, caso, ricotte et alconaltre cose, et participano anco d’alconi commodi et luchri dele finaite per le mandre che sono dentro lo territorio del zirò, stronguli, et casobono”.[xii]

Mandriano cosentino (foto fornita da Daddo Scarpino).

Molte altre prestazioni le ritroviamo nelle consuetudini dei vari paesi del Marchesato. Nei capitoli concessi dal re Alfonso d’Aragona alla università e uomini della città di Crotone nel dicembre 1444, vi era la riduzione alla metà di quanto di solito si doveva pagare per “scannagio”, e che perciò “tanto citadini quanto foresteri si paghe per ciaschuno bove grana tre, per porco grana uno, per montone castrato et bestie pecorine grana uno”, e veniva convalidato che “propter alagio per boy se paghe grana doy et mezo, per porco et pecora grana uno, non pernoctandoce et pernoctandoce paghe lo duplo”.[xiii]

In quelle di Crucoli vi era “Che i padroni di pecore e capre non potevano far ricotte o giungate senza l’ordine de’ sindaci, e secondo le loro prescrizioni sotto pena della perdita delle ricotte e giungate, ed in caso di frode grana 5 per volta alla Marchesal Corte … Che i presenti o donativi, dovuti alla Marchesal Corte nel Natale e nella Pasqua consistevano in un capretto per ogni partita d’animali nel Natale, e le ricotte ed un agnello primitivo per ogni mandra situata nel territorio e più una dastra o sia caprotta, un tumulo di castagne ed un castrato in ogni Natale. Ed all’erario mezzo tumulo di castagne per partita a Natale, ed un agnello dei primitivi a Pasqua. Era proibito a tutti i possessori di bestiame di usare di caccavi proprii, ma di servirsi di quelle della Marchesal Corte con pagare il fruttato di un giorno per ogni mese durante il mungere; e più pascendosi ne’ corsi un altro giornale di latticini delle pecore, e capre”.[xiv]

Nelle costituzioni della città di Santa Severina, approvate dal conte Andrea Carrafa nel marzo del 1525, troviamo numerosi richiami ai diritti dei cittadini sul pascolo. Tra l’altro: “Item supp(lica)no V. I. S se digne concedere, et far gratia ad la prefata Un(iversi)tà, che partute che saranno le pecore de li prati, et cursi, et le vacche de li tenimenti, et lejumente, et pullitri de le defese, et foreste non si abbiano ad vendere , ne fidararce altro bestiame de forastieri per quello residuo che anno, ma quelle lasciarse libere per commodo de ipsa Un(iversi)tà, et etiam per majore commodità de le pecore, jumente et pullitri che li anderanno ad pascere lo anno seguente per causa che ce troveranno più erba vecchia, che non ce trovariano quando se vendessero ad altri bestiami lo estate”. Ed ancora “Item supp.no se digne confermare et q.nus opus est de novo concedere ad d(ett)a Un(iversi)tà et homini de quella la consuetudine, et solito, che antiquamente ave observato omne anno in li 8 d’aprile liberare, et sbarrare li prati de li agni et etiam de possere pascere con loro bestiami dove passa la pecora de li fidatori in quocumque tempore anni et in quocumque loco”.[xv]15.

Se da una parte la presenza di più diritti sullo stesso territorio era occasione di lunghe e dispendiose liti tra vescovi, abati, feudatari e cittadini, dall’altra chi aveva immediatamente il danno erano di solito i pecorai, che subivano il sequestro degli animali, le pene e le violenze.

Pesatura del latte da avviare alla trasformazione (foto fornita da Daddo Scarpino).

Condizioni di vita

L’abitazione tipica dei pastori era costituita dal “pagliaro”, per la cui costruzione si usava solo il legname di alberi non fruttiferi delle selve e dei boschi.[xvi] Le massarizie del pagliaro erano composte dai cani, dal cagnolo, dal caccavo grande, dal caccavo piccolo, dal caldarotto, dai campani grandi e piccoli, da legname, dal colaturo, dalle secchie, dal coppicello, dai barili per acqua, dalle fiscelle di cascio, dai costigni, dai calamari, dalle pale di ferro e dal pagliaro serrato a chiave. Si trattava quindi di costruzioni temporanee che duravano per il tempo della permanenza alla marina.

Da una protesta presentata all’inizio del 1489 da alcuni pastori dei casali cosentini, che avevano affittato l’erbaggio del tenimento “la valle dell’ulmo” in territorio di Le Castella dal procuratore dell’abate di Corazzo sappiamo che i pagliai dei pecorai erano sopra i terreni della chiesa di Isola, tanto che il vescovo di quella città aveva comandato al suo vicario di comandare a “tutti questi nostri previti che vengano per nostro ayuto ad abrusciar dette pagliara”.[xvii]

Il vescovo Marco Rama alla fine del Seicento domandò al suo economo se per il territorio di Buciafaro, appartenente alla mensa vescovile, si doveva pagare la “finaita” a qualche feudo confinante, e poichè era un terreno corso, se vi si potevano erigere “tuguria, vulgo pagliari” senza chiedere alcun permesso. La risposta fu che non si pagava “finaita” e potevano erigervi “tuguria” solamente quelli che lo affittavano.[xviii]

Pagliaro in costruzione (foto fornita da Daddo Scarpino).

Una testimonianza relativa ai confini di una gabella in territorio di Crotone getta luce sulla condizione di queste abitazioni di campagna. Stefano Cavarretta di Crotone ed i due giornatari di Papanice Francesco Gaetano e Giovanni Panevino, dichiaravano che nel febbraio 1689, mentre Stefano Cavarretta stava facendo massaria nella gabella detta Primiceriato assieme ai due giornatari Francesco Gaetano e Giovanni Panevino, che lo aiutavano a roncare, “una di quelle seri volendosi rigguttare nel coverto, andorno tutti tre nel pagliaro di Marturano et proprio nelli serri et in detto pagliaro ritrovorno a Michele Ursino alias Carcavello, vaccaro di D. Carlo Cesare Scarnera et di Antonio Quercia che con dette loro vacche sbernavano a Marturano et quello pagliaro se l’haveano fatto a detto Ursino et compagni et rigguttatosi si sedirono nel foco et discorrendono di una cosa ad unaltra esso Stefano con detto Ursino particolarmente quale gabella si haveva pigliato per il governo di dette vacche disse detto Ursino che haveva Marturano assolutamente ma l’anni passati li successe una cosa stravagante et fu che detto D. Carlo Scarnera et Antonio Quercia Patroni di detto Michele Ursino havevano in affitto Brasimatello del capitan Sig. Valerio Antonio Montalcino et retrovandosi il medesimo di Ursino, guardando dette vacche dentro il medemo territorio di Brasimatello che confina detta gabella di Martorano ch’era di detti di Scarnera e Quercia, et l’havevano affittato a pecore et li medesimi affittatori pretesero che il piano sotto la serra come pare attualmente il termine delle pietre e pirayno confinante a Crepacore andava con Marturano et non con Brasimatello ma detto Michele Ursini vaccaro delli detti Scarnera et Quercia attestava che detto terreno e di Brasimati et non altrimente conforme anche disse che l’attestava Salvatore di Scanso di Papanici persona d’età e vaccaro prattico in detti territorii et che stavano ambedue ostinatissimi ch’era effettivamente così che un giorno esso di Ursino si querelò con detti di Scarnera et Quercia suoi Patroni dicendoli che li pecorari affittatori di Marturano tenieno pretensione che dove pascolavano li suoi vacchi fusse territorio di Marturano et non Brasimatello et essi di Scarnera e Quercia l’ordinarono che non havesse parlato”.[xix]

Pagliaro pastorale (foto fornita da Daddo Scarpino).

Pecore e capre

Ai capimandra, detti anche caporali di mandra, ed ai pastori dei casali silani era affidata la custodia e la guida delle pecore, che stagionalmente si spostavano dai pascoli della marina a quelli della Sila, ai paesani le capre, che di solito rimanevano tutto l’anno sullo stesso territorio, anche se mutavano di luogo a seconda dell’estate e dell’inverno. Quasi sempre però si univano alle pecore anche alcune capre. Quest’ultime erano particolarmente dannose alle piantagioni ed ai pascoli ed il ricavo che ne percepiva il padrone, tolte le spese di custodia e di pascolo, era stimato meno della metà di quello delle pecore.[xx]

Chi aveva preso in custodia le mandrie in Sila doveva far fronte al “servimento”, cioè ai pagamenti e ai soccorsi ai pecorai sino alla calata “poichè alla marina è obbligato il padrone a soccorrere i pecorai”. Il “servimento” consisteva nell’affittare e pagare le difese e la fida in Sila, nell’assumere i pecorai necessari per la custodia, nell’anticipare grano, scarpe e tutto il bisognevole ai pecorai, nel fornire le mule, i buoi ed i cavalli per il trasporto dei vestimenti e del necessario.[xxi]

Verso la metà dell’Ottocento si assiste ad una diminuzione delle pecore ed ad un lieve aumento delle capre, che secondo alcuni contemporanei era da attribuirsi alla difficoltà di reperire pascoli adeguati in Sila,[xxii] al centro di inchieste ed usurpazioni. Pecore e capre comunque appartenevano agli stessi proprietari, che di solito erano i feudatari ed i nobili, che affidavano le loro mandre ai capimandra dei casali silani, i quali affittavano i pascoli e, per far fronte alle spese, al loro bestiame associavano anche quello di altri proprietari.

Riportiamo il caso di Rocco Calvello il quale affittò per la durata di sei anni alcuni terreni presso la marina di Melissa dal principe di Strongoli. Nel luglio 1806 i briganti depredarono gli armenti del Calvello, che stavano pascolando in Sila. Essi consistevano in 300 vacche, 5000 pecore e 82 buoi “certi giumenti inclusi i polletri oltre un n.o prodigioso di troje e porci nonchè tutti gli animali di soma”. Nell’inverno 1806 scesero quindi dalla Sila nei pascoli di Melissa solamente 300 pecore ed un bue, ai quali si aggiunsero altre 200 pecore che erano state rubate ma che furono recuperate da Marzio Curcio, capomandra del Calvelli. Essendo diminuito di molto il suo bestiame a causa dei briganti, il Calvelli associò nel pascolo alla marina altre 700 pecore, cioè 200 di spettanza di Giuseppe Laratta di San Giovanni in Fiore e 500 di Michele Donato di Pedace, che pagarono per ragione di associazione e fida carlini 4 per ogni pecora lattara e carlini 3 per ogni pecora stirpa.[xxiii]

Solo i nobili di Crotone ed i feudatari dei paesi del piano potevano avere i mezzi finanziari per poter gestire l’attività economica legata alla transumanza degli armenti. Così nell’inventario dell’eredità dell’aristocratico crotonese Pietro Suriano leggiamo: “Pecore grosse, che salì nella Sila nel passato mese di giugno Francesco Le Pira del casale d’Aprigliano per darne conto n.o mille trenta sei, delle quali ne vendè detto Francesco in detto mese di Giugno, n.o novanta, e ne mandò in detto tempo a detto q.m D. Pietro docati cinquant’uno, conforme detto q.m Pietro in tempo della sua morte dichiarò in presenza d’esso D. Anibale, del detto D. Antonio Suriano, e paroco D. Francesco Cirrelli. Anniglie ferrate a maggio passato n.o duecento sedici, che similmente salì detto Le Pira, per darne contorno a dette pecore, et anniglie stanno in potere di detto Le Pira caccavo, campane, e cani di detta mandra.”[xxiv]

Grandi proprietari di bestiame furono soprattutto i nobili crotonesi. A esempio l’aristocratico crotonese, Berardino Suriano, feudatario della Garrubba, possedeva bovi aratori numero 120 (dei quali 38 per la coltura del feudo la Garrubba), mazzoni n. 40, vacche di corpo n. 114, giovenche femmine n. 77, tori 4, pecore grosse n. 2000, pecore anniglie n. 600, somari per uso di condotta n. 20, 2 cavalli per uso di carozza, 2 cavalli per uso di sella, 2 giumente per uso di massaria, porche femmine n. 10 e porci di mercanzia n. 300.[xxv]

Presso Timpa dei Santi in territorio di Caccuri (KR).

I proprietari

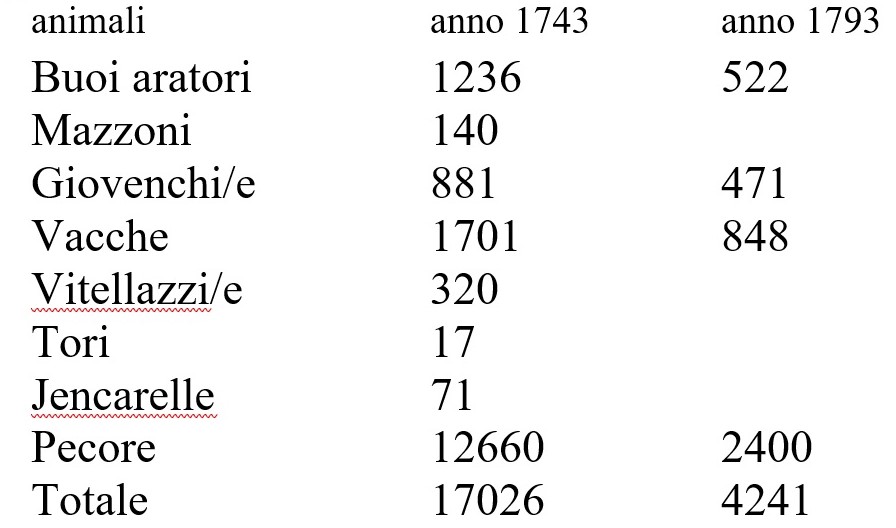

Per avere un’idea della disparita esistente nella proprietà degli animali, riportiamo alcuni dati estratti dai catasti onciari di Crotone del 1743 e del 1793.

Le 12660 pecore denunciate nel catasto del 1743 appartengono tutte a nove nobili. Bernardino Suriano ne dichiara 2600, Francesco Cesare Berlingieri 2000, Francesco Sculco 1700, Francesco Lucifero 1600, Pietro Zurlo 1200, Giuseppe Antonio Oliverio 1200, Francesco Gallucci 1000, Gregorio Montalcini 760, Mirtillo Barricellis 600. I nove nobili crotonesi da soli possiedono il 60% dei bovini, compresi tutti i 17 tori, mentre il rimanente 40% è ripartito su un centinaio di piccoli proprietari, sacerdoti e massari. Nel catasto sono censiti 105 proprietari di buoi aratori per un totale di 1236 capi. Però dieci nobili, cioè il 9,5% dei proprietari, possiedono 537 buoi, che rappresenta il 43%, mentre 71 massari, cioè il 68%, ne possiedono 499, che è il 40%. Comparando i dati forniti dal catasto onciario di Crotone del 1743 con quelli forniti cinquanta anni dopo da quello confezionato nel 1793, risalta la drastica contrazione del numero degli animali, posseduti dai Crotonesi e di conseguenza evidenzia la profonda crisi agricola ed economica, che colpì il “Marchesato” nella seconda metà del Settecento. I bovini denunciati risultano la metà di cinquanta anni prima e le pecore si sono ridotte ad un sesto. Anche i proprietari degli animali sono divenuti un terzo (da 111 a 39).

Bovini ed ovini censiti nei catasti onciari di Crotone del 1743 e del 1793

I dati che si ricavano dal catasto di Crotone del 1793 evidenziano l’aumento del distacco che separa i nobili dai massari; mentre i primi pur colpiti dalla crisi riescono, tranne poche eccezioni, a mantenere la loro posizione economica, i secondi si sono di molto ridotti numericamente ed impoveriti rispetto a cinquanta anni prima.

I numeri pur sottostimati e spesso mancanti per reticenza dei proprietari, evidenziano l’enorme disparità tra i nobili ed il resto della popolazione. Il marchese Giuseppe Maria Lucifero e Tommaso Sculco da soli possedevano oltre il 40% degli armenti, cioè 290 vacche di frutto, 140 buoi aratori, 35 troie di frutto, 140 giovenchi di prima doma e 1200 pecore. Un altro 55% era suddiviso tra Antonio Gallucci, Baldassarre Zurlo, Carlo Albani, Cesare Oliverio, Dionigio Ventura, Bernardino Suriano, Francesco de Vennera, Giuseppe Zurlo, Leonardo Messina, Raffaele Zurlo, Salvatore Orsini, Saverio Micilotto e Vitaliano de Lucro ed il rimanente 5%, composto per lo più da bovi aratori, era diviso tra 24 massari.

Per quanto riguarda le pecore il marchese Giuseppe Maria Lucifero si dichiara possessore di 1200 pecore, Salvatore Orsini di 1000 e Cesare Oliverio di 200.[xxvi] Non era diversa la situazione nei paesi vicini, anzi la disparità era più evidente. Dal catasto di Isola del 1800 risulta che la proprietà del bestiame (bovini, ovini, suini) era per metà in mano agli ecclesiastici locali ed il resto ripartito tra i massari (buoi aratori) ed i nobili. Nove di questi ultimi, che rappresentavano il 2% della popolazione, possedevano la metà del bestiame, mentre il feudatario, il marchese Ignazio Friozzi, da solo ne aveva un quinto. Questi infatti dichiarava di avere 600 capre armentine, 150 vacche e numerose pecore.[xxvii]

Gli apprezzi di alcuni abitati del Crotonese dimostrano che tra la fine del Seicento e la metà del Settecento gli abitanti dei paesi del piano possedevano numerose capre, ma non avevano pecore; mentre quelli dei paesi situati presso l’altopiano silano avevano sia capre che pecore, anche se quest’ultime erano circa la metà. A quanto affermato facevano eccezione i nobili ed i feudatari, che possedevano numerose pecore, che per la transumanza affidavano ai capimandra del casali silani.

Così gli abitanti di Santa Severina, come risulta da un apprezzo del 1687, risultano possedere “tra bovi e vacche numero quattrocento, capre ottocento, porci numero mille, cavalli di basto e giumenti di sella numero dieci, muli numero tre, e somarini numero venti e nel casale di San Mauro gli abitanti possedevano “100 para di bovi aratori, 350 vacche armentine, 500 capre, 450 porci, e porci di casa 150, animali di soma 5, somari n. 60”.[xxviii]

Nei paesi più all’interno situati vicino all’altopiano oltre alle capre compaiono anche le pecore, che però di solito sono circa la metà. Nell’apprezzo compilato dal tavolario Giuseppe Pollio nel 1760 si legge che gli abitanti di Verzino possedevano “140 bovi, e vacche d’aratro in 200 vacche in circa d’armentine, in cavalli atti alla sella n. 17, giumente armentine circa 30, muli d’imbasto n. 5, bestie somarine circa 50, pecore circa 200, capre circa 400, animali negri circa 120”, mentre quelli di Savelli avevano “circa para 60 di bovi atti all’aratro, da 200 vacche, 2 cavalli, 6 giumente, un mulo, 100 somari, capre da circa 1200, pecore circa 600 e circa 100 animali negri”.

Capre presso Petilia Policastro (foto di Francesco Cosco).

“La Massaria delle capre”

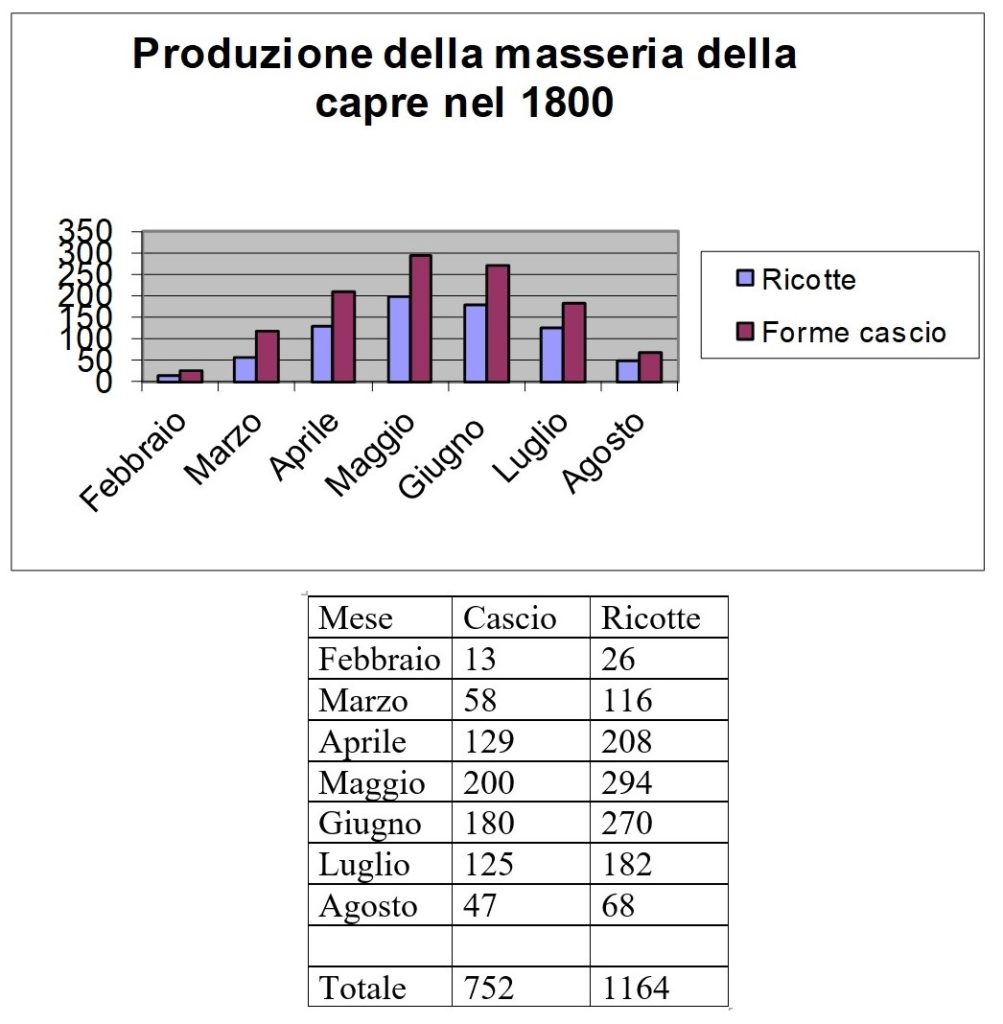

Riportiamo integralmente un importante documento dell’inizio dell’Ottocento, riguardante la “massaria delle capre”, che apparteneva ai Pignatelli, feudatari di Strongoli e Melissa. Il documento evidenzia l’andamento mensile della produzione dei latticini, gli attrezzi usati ed i rapporti economici tra le varie figure lavorative.[xxix]

I feudatari di Melissa già al tempo dei Campitelli esercitavano “l’industria del bestiame” ed esportavano forti quantità di formaggio pecorino verso l’area napoletana. Il feudatario Gio. Maria Campitelli (1561-1574) in una lite con l’università, che lo accusava di usurpare e limitare il diritto di pascolo dei cittadini, pur sottostimando a suo favore il bestiame che in realtà possedeva, evidenzia il suo allevamento di capre, affermando che “l’industria del bestiame che far sole in ditto territorio et loco ditto m(agnifi)co barone consiste in una certa quatità no grande di bacche da sessanta in circa … et sole fare industrie di pecore da circa quattrocento, di capre da seicento in circa, in porci da circa duicento in tricento”.[xxx]

“Conto del Fruttato della massaria delle capre dalli 9 sett.e 1799 a tutto li otto Settembre 1800.

1800 / Cascio / Febraro: dalli 16 si è cominciato / a mungere per la sola sera / a tutto li 28 d.o, che sono g(ior)ni / 13, e si sono fatte forme 13.

Marzo: dal p(ri)mo a tutto li 29; giacche / giorni due non si munge / per i cattivi tempi, e che a for(me) / due al giorno per la mattina, / e sera, si sono fatte for(me) 58.

Aprile: Dal p(ri)mo a tutto li 13 mat / tina, e sera for(me) 3 – for(me) 39.

Il g(ior)no 14 for(me) 4 – for(me) 4.

Dalli 15 alli 24 fo(rme) 5 – for(me) 50.

Dalli 25 alli 30 for(me) 6 – for(me) 36 / [totale] fo(rme) 200.

Maggio: Dal p(ri)mo alli 17 mattina, / e sera a for(me) 6 – for(me) 102.

Dalli 18 alli 31 a fo(rme) 7 – for(me) 98.

Giugno: Dal p(ri)mo alli 30 mattina, / e sera f(orme) 6 al g(ior)no – for(me) 180.

Luglio. Dalla p(ri)ma alli 6 mattina / e sera a for(me) 5 – for(me) 30.

Dalli 7 alli 26 a for(me) 4 – for(me) 80.

Dalli 27 alli 31 for(me) 3 – for(me) 15.

Agosto: Dalla prima alli 7 mattina / e sera a for(me) 3 – for(me) 21.

Dalli 8 alli 20 giorno in cui / si lasciò di mungere a forme 2 – for(me) 26.

In uno cascio forme 752.

Di quali forme 752 si deducono / i seg.ti giornali / per i Caccavo, / cioè

Febraro for(me) 1 / Marzo for(me) 2 / Aprile for(me) 6 / Maggio for(me) 7 / Giugno for(me) 6 / Luglio for(me) 5 / Agosto for(me) 3 / [totale] for(me) 30 / Restano for(me) 722.

De sud.e for(me) 722 se ne deducono / for(me) 49, che furono rubate / da ladri nella mandra for(me) 49 / Restano for(me) 673.

Più si deducono da d.e for(me) 673 / per quinta spettata a Caprari f(orme) 134 / Restano for(me) 539.

Delle for(me) 134 spettate a Ca / prari per quinta ne hanno / ricevuto i med.i for(me) 47 in ge / nere, e for(me) 87 sono restate / per conto dell’amm.e, atteso / che ha pagato a med.i in da / naro a g(ra)na 15 la forma, / giusta la costumanza, on / de si aggiungono q.e for(me) 87 / Sommano in uno for(me) 656.

Ricotte

[Febraro] n.o 26 / Delli quali 26 ricotte dedotto / il giornale del Caccavo n.o 2 / Restano n.o 24 / Si deduce la quinta de Caprari, che sono n.o 5 / Num.o 19 / A quali aggiunto il sud.o / giornale n.o 2 / Restano per l’Amm.e n.o 21.

[Marzo] n.o 116 / Delli q(ua)li si deduce il giornale / del Caccavo n.o 4. / Restano n.o 112 / Dedotta la quinta a Caprari n.o 22 / [Restano] 90 / A quali agiunto il sud.o Giornale 4 / Restano per l’Amm.e n.o 94.

[Aprile] n.o 208 / Si ded.e il giornale del Caccavo n.o 9 / restano n.o 199 / Ded.a la 5.a a Caprari n.o 40 / n.o 159 / A q(ua)li agiunto il sud.o Giornale n.o 9 / Restano per l’Amm.e n.o 168.

[Maggio] n.o 294 / Si deduce il giornale del / Caccavo n.o 10 / Restano n.o 284 / Ded.a la quinta a Caprari n.o 57 / n.o 227 / Agiunto il sud.o giornale n.o 10 / Restano per l’Amm.e n.o 237.

[Giugno] n.o 270 / Ded.o il giornale del Caccavo n.o 9 / Restano n.o 261 / Si ded.e la q.a a Caprari n.o 52 / num.o. 209 / Si agiunge il sud.o giornale n.o 9 / Restano per l’Amm.e n.o 218.

[Luglio] n.o 182 / Ded.o il giornale del Caccavo n.o 7 / Restano n.o 175 / Ded.a la quinta a Caprari n.o 35 / Num.o 140 / Si aggiunge il sud.o giornale n.o 7 / Restano per l’Amm.e n.o 147.

[Agosto] n.o 68 / Si deduce il giornale del Caccavo n.o 5 / Restano n.o 63 / Ded.a la quinta a Caprari n.o 12 / num.o. 51 / Si aggiunge il sud.o giornale n.o 5 / Restano per l’Amm.e n.o 56.

In uno ricotte n.o 941.

Dalle sopras(cri)tte n.o 941 ricotte / se ne deducono n.o 44 che fu / rono rubate nell’istesso tempo / che fu rubato il Cascio n.o 44 / Restano n.o 897 / Dalle q(ua)li si deducono le ricotte / solite a darsi a Caprari nel giorno di Pasqua di Resurre / zione n.o 6 / Restano per l’Amm.e n.o 891.

Giungate: Dalli 21 agosto / che si terminò di mungere n.o 50 / Si deducono per quinta de’ Ca / prari n.o 10 / Restano per l’Amm.e n.o 40.

Allievi in questo Anno n.o 180 / Ne spettano di quinta a Ca / prari n.o 36 / Restano n.o 144.

A quali allievi al n.o 144 / si aggiungono i med.i n.o 36 che sono spettati a Caprari / per quinta, mentre si / sono a med.i pagati alla ragione di g(ra)na 25 l’uno / giusta la costumanza, e / si sono lasciati per aumento / della massaria stessa n.o 36 / Restano per l’Amm.e n.o 180.

Pastore presso Umbriatico (KR).

Conto in danaro del Fruttato della Masseria di Capre di cui si ha fatto / introito la Cassa, come re(…)tto nel Conto in danaro V(idelicet)

Ricotte n.o 891 vendute a g(ra)na 4 l’una D. 35.64

Cascio for(me) n.o 656 venduto, cioè forme 611 a g(ra)na

24 la for(ma), e for(me) 43 a g(ra)na 21 che sommano D. 156.09

Giungate n.o 40 a g(ra)na 4 l’uno D. 2

Cuoi d’Animali morti, e venduti a M(ast)ro Paolo

Lamanna, per come app(ress)o D. 2.03.6

Animali grossi n.o 18 a g.a 6 D. 1.08

Più de medesimi a g.a 8 n.o 8 D. 64

Animali piccoli n.o 8 a g.a 3 D. 24

Cervelli n.o 5 a g.a 1.6 D. 07.6 [totale] D. 2.03.6

Capre di scarto n.o 25 vendute come dal conto in

danaro D. 30.25

Castrati n.o 30 venduti, come dal conto in danaro D. 48.30

Prezzo di n.o 10 Capretti, venduti come dal Conto

in danaro D. 1.73.6 [totale] D. 276.04.6

Oltre del sud.o fruttato in danaro ha dato in quest’anno / la massaria sud.a n.o 144 Allievi, alli q(ua)li aggiunti gli altri / n.o 36 spettanti di quinta a Caprari, e a med.i pag.ti in da / naro a g(ra)na 25 l’uno, sono in tutto allievi rimasti in d.a Massaria n.o 180.

Inventario della masseria delle capre

Secondo l’inventario e consegna del passato anno 1799, / che si fece a 9 Sett.e al Caporale Vin.o Pucci, gli anima / li furono a conto lungo come siegue.

Animali grossi n.o 367

Dalla nascita del passato anno 1799 n.o 95

In uno sono n.o 462

Discarico

Venduti a Pesce Lucia, come retro Becchi n.o 30

Allo stesso Capre n.o 25

Animali morti, de quali se ne sono vendute le pelle, a

riserba di una, che servì per farne l’utro per riporvi le

Morghe dell’olii n.o 40 [totale] 95

Animali esistenti, e consegnati al Caporale Vin.o Pucci, / e Caprari, come app(ress)o, cioè n.o 355

Capre grosse di Corpo n.o 315

Becchi di due in tre Anni n.o 31

Castrati di un anno in due n.o 9 [totale] n.o 355

Mancano per pareggiare alla consegna dell’anno passato n.o 12 / quali si bonificano a Caprari per Afanto n.o 12 / n.o 462 / Eguale

Resta dunque ferma la sopradetta consegna fatta al Caporale Vin / cenzo Pucci di n.o 355.

Allievi maschi di quest’anno n.o 54

Maschi pagati alli Foresi per quinta n.o 36

Femine n.o 80 [totale] n.o 170

Sono tutti gli Animali a Conto lungo n.o 525.

Massarizie di Pagliaro di detta Massaria

Cani n.o 2 / Cagnolo n.o 1 / Caccavo grande n.o 1 / Caccavo piccolo n.o 1 / Caldarotto nuovo n.o 1 / Campani grandi e piccoli n.o 41 / Rotola di legname n.o 1 / Colaturo n.o 1 / Secchie n.o 4 / Coppicello n.o 1 / Barili per acqua n.o 2 / Fiscelle di Cascio n.o 4 / Costigni n.o 5 / Calamari n.o 4 / Pale di ferro n.o 2 / Pagliaro serrato a chiave.”[xxxi]

Produzione di latticini nell’anno 1800 nella “massaria delle capre” dei Pignatelli.

Espansione e crisi della produzione del formaggio nell’Ottocento. Il caso Barracco

Le massicce vendite di pezze di formaggio pecorino, dirette verso Castellamare e Napoli, continuarono anche nella prima metà dell’Ottocento. Tra i maggiori fornitori troviamo i Crotonesi Tommaso Sculco[xxxii] e Francesco Zurlo.[xxxiii] Essi operano anche per conto di Nicola Barberio Toscano di San Giovanni in Fiore e del duca di Santa Severina, il principe Antonio Grutter.

Oltre che dal porto di Crotone, principale luogo d’imbarco della merce, importanti spedizioni di latticini sono segnalate soprattutto dal caricatoio di Cirò (Baracca del caricatojo) ed in misura minore dai caricatoi di Crucoli (Torretta), Melissa (Torre) e Strongoli (Torre Purgatorio).[xxxiv] Sempre in questi primi decenni dell’Ottocento assume una posizione monopolistica il barone Barracco, che in pochi anni diviene il maggiore proprietario di capitali e di terre ed il più importante produttore e commerciante non solo del Crotonese ma del regno.

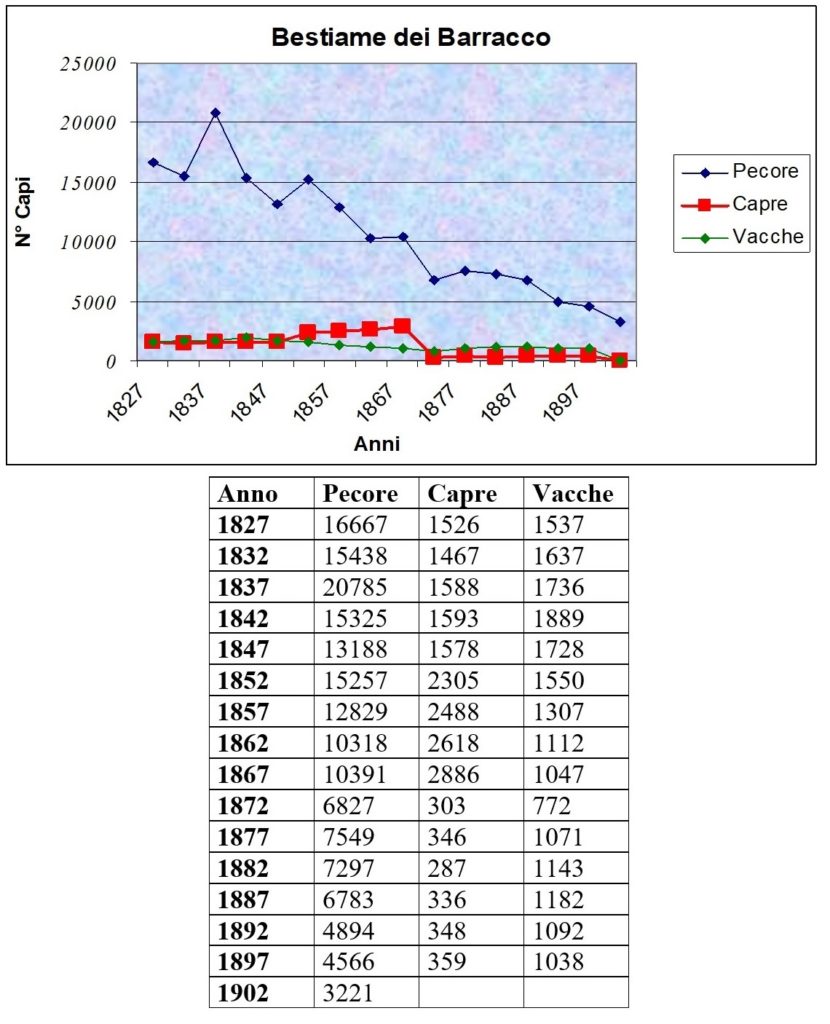

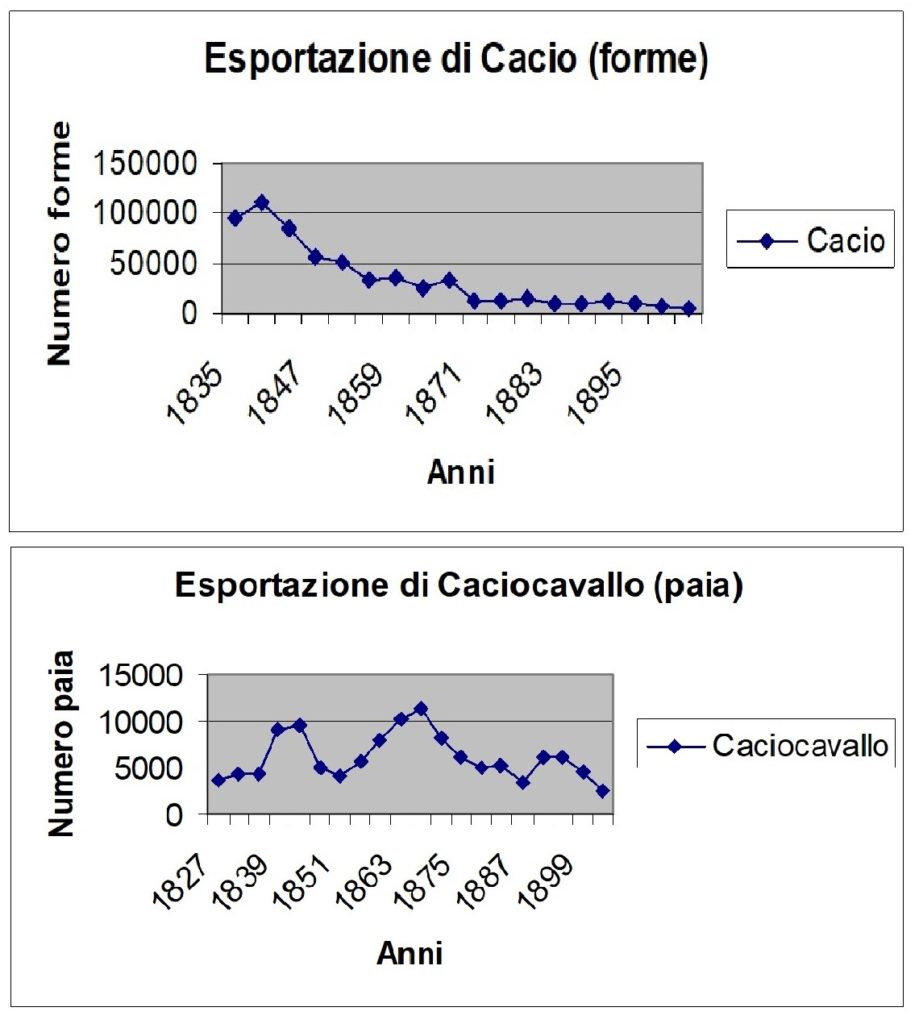

Durante l’amministrazione di Alfonso Barracco e poi del figlio Luigi, la produzione e l’esportazione dei latticini verso l’area napoletana subì un notevole incremento. È da notare tuttavia che, mentre la produzione e lo smercio del caciocavallo, pur tra fasi di crescita e di calo, rimase significativa fino alla grande crisi di fine del secolo, la produzione e la commercializzazione del cacio pecorino, dopo la fase espansiva dei primi decenni dell’Ottocento, diminuì in maniera continuativa e rapida, fino quasi ad esaurirsi alla fine del secolo.

La crisi del mercato dei latticini del Crotonese fu condizionata dal venir meno delle condizioni socio-economiche e politiche, che avevano favorito la nascita e lo sviluppo di una economia latifondistica, fondata soprattutto sulla proprietà di vasti territori, che dalla marina si estendevano alla Sila, sul controllo sociale e politico del mercato locale e di quello di destinazione, dell’apparato repressivo della forza lavoro e del monopolio dei capitali e dei mezzi di produzione.

A controllare tutto il settore era un numero ristretto di “baroni crotonesi”, tra i quali spiccavano Alfonso Barracco, Luigi Berlingieri, Armando Lucifero e Filippo Eugenio Albani. Su tutti per le innovazioni ed i tentativi di migliorare la produzione è da segnalare l’impresa Barracco, che tuttavia sul finir del secolo, si scontrò con la difficoltà di produrre e collocare vecchi e nuovi prodotti alimentari al di fuori dell’area napoletana e non riuscì a far fronte all’immissione del grano americano, alla crisi agraria europea e alle politiche protezionistiche governative.

Nonostante i numerosi tentativi di migliorare le razze e la produttività, il numero degli animali di cui il Barracco disponeva ancora alla fine dell’Ottocento, rispetto a quello che aveva settanta anni prima, evidenzia la crisi del settore: alla fine dell’Ottocento le pecore si erano ridotte ad un quarto di quante erano settanta anni prima, le capre ad un quinto e le vacche erano due terzi, mentre la produzione di formaggio pecorino era scesa ad un decimo.[xxxv]

Numero di capi di bestiame della famiglia Barracco nel corso del sec. XIX.

Produzione per l’esportazione del latifondo Barracco (Fonte Petrusewicz M., Latifondo cit.).

Note

[i] ASCZ, Busta 911, anno 1739, ff. 29-30.

[ii] BAV, Vat. Lat. 7572.

[iii] Zangari D., Capitoli e grazie concessi dagli Aragonesi al vescovo e all’Università e uomini della città di Cotrone durante il sec. XV, Napoli 1923, p. 5.

[iv] “Aliud privilegium, quod extat eiusdem directum Universitatibus, et hominibus, et Magistris juratis S. Severinae, terrarum Policastri, Mesuracae, Roccae Bernardae, et Cutronearum, aliorumq. locorum totius Diocesis Metrop.nae quod Archiepiscopo eiusdem Metrop.nae Ecclesiae permittant exactionem X.mae casei, et agnorum, seu fetuum ovium pro tempore pascua sumentium in tota diocesi, non obstanti q.d propter guerras, et turbulentias temporum defecerit ab exactione”. Siberene, Cronaca del Passato per la Diocesi di Santa Severina, p. 238.

[v] Tra le tante liti ricordiamo quella tra il vescovo di Umbriatico Agostino de Angelis ed il Principe di Strongoli. Il vescovo affermava di godere “pacificamente lo jus decime dell’agnelli et latticini et altri animali d’ogni pelo di forastieri tantum, che entrano a pascolare lo curso della ponta sito nel territorio della terra di Melissa”. ASCZ, Busta 333, anno 1677, f. 31.

[vi] Caridi G., Decime eccelsiastiche e diritti signorili sui pascoli nel territorio di Mesoraca nei secoli XVI e XVII, in Arch. Stor. Cal. Luc. 1984, p. 48.

[vii] ASV, Vat. Lat. 6190, ff. 211r-213v.

[viii] ASCZ, Copia di Platea antica con i pesi de’ vassalli, Misc. Monastero di S. Maria di Altilia, fasc. 529, 659, B. 8.

[ix] Il 26 gennaio 1682 il vescovo di Crotone Geronimo Carafa protesta per la mancata consegna “… Havendoci fatto instantia il R.do economo di questa mia mensa vescovile che il sindico della terra di Papanici mia diocesi ogni anno nel di della Nativita d. N.ro Sig. per tempo immemorabile ha riconosciuto questa mia mensa di un porco in segno d’ubbidienza e perche il pred.o sindico seu suo esattore ha mancato di complire del segno d’ubbidienza nella prossima passata Natività …”. AVC, documento s.c.

[x] Diritti feudali a Santaseverina, in Siberene, Cronaca del Passato per la Diocesi di Santa Severina, pp. 562, 569.

[xi] AVC, Reintegra del feudo di Castellorum Maris del conte Andrea Carrafa, 1521, s.c., f. 6v.

[xii] ASN, Lite tra l’università di Melissa ed il feudatario Gio. Maria Campitello (1561-1574), Fondo Pignatelli Ferrara Fasc. 51 bis, pr. 100, f. 4.

[xiii] Zangari D., Capitoli e grazie concessi dagli Aragonesi al vescovo e all’Università e uomini della città di Cotrone durante il sec. XV, Napoli 1923, p. 12.

[xiv] Pugliese G. F., Descrizione ed Historica narrazione di Cirò, Napoli 1849, Vol. II, pp. 260-261.

[xv] Costituzione della città e stato di Santaseverina, in Siberene, Cronaca del Passato per la Diocesi di Santa Severina, p. 323.

[xvi] Nelle costituzioni della città di Santa Severina si legge: “Item supplicano V.I.S. se digne confermare, et q.nus opus est de novo concedere ad ipsa Un(iversi)tà, et homini de quella la consuetudine et solito, che aveno li Cittadini et abitanti in dicta Città de possere in quavis parte temporis, et anni tagliar in li territori de dicta città ligname per fare tigilli per case, furche et tracandali per pagliari, aratri et altre massaritie per l’agricoltura, trabi et altri ordegni necessari: Placeteid. D.no Comiti q.g possit incid. d.a ligna pro costruendis domibus et conficiendis aratris, pro aliis vero usibus incidant solu ligna de arboribus non fructiferis in Sylvis et in nemoribus publicis.” Costituzione della città e stato di Santaseverina, in Siberene, Cronaca del Passato per la Diocesi di Santa Severina, p. 305.

[xvii] AVC, Processo grosso di fogli cinq.cento settanta due della lite, che Mons. Ill.mo Caracciolo ha col S.r Duca di Nocera per il Vescovato, 1564, ff. 551-552.

[xviii] AVC, Acta della visita del vescovo Marco Rama, 1699, f. 75.

[xix] ASCZ, Busta 336, anno 1690, ff. 45-46.

[xx] Secondo una fede degli amministratori di Rocca di Neto del 1742, da “ogni cento pecore da frutto, il padrone ne ricava dedottene le spese di pascolo e custodia, annualmente 50 carlini; ogni cento capre da frutto, il padrone dedottane le spese ne ricava 20 carlini annui”. Spizzirri M., Rocca di Neto nel catasto del 1742, Rossano 1995, p. 37.

[xxi] ASCZ, Busta 912, anno 1748, f. 87.

[xxii] Pugliese G. B., Descrizione ed Historica narrazione di Cirò, Napoli 1849, I, p. 93.

[xxiii] ASCS, Regia Udienza Provinciale (1807-1809), Mazzo 22, fasc. 117.

[xxiv] ASCZ, Busta 497, anno 1708, f. 51.

[xxv] ASN, Catasto onciario Cotrone 1743, ff. 24-27.

[xxvi] AVC, Catasto onciario Cotrone, 1793.

[xxvii] AVC, Catasto Isola, 1800.

[xxviii] Un apprezzo della città di Santa Severina, in Siberene, Cronaca del Passato per la Diocesi di Santa Severina, p. 142.

[xxix] Il documento mi è stato gentilmente messo a disposizione dal prof. Antonio Cosentino e proviene dal Fondo Pignatelli, Fascio 51bis, Pratica 30, ff. 30- 33, Arch. di Stato di Napoli.

[xxx] ASN, Fondo Pignatelli Ferrara Fasc. 51 bis, pr. 100, f. 3v.

[xxxi] Estratto da “Cassa del regio feudo di Melissa per l’esito del primo settembre scorso anno 1799 a tutto lo spirante mese di agosto 1800”. ASN, Fondo Pignatelli-Ferrara. Fascio 51bis, Pratica 30, ff. 30-33.

[xxxii] Il duca di Santa Severina si impegna a fornire annualmente durante il triennio 1801/1803 pezzo 8000 di formaggio pecorino a Tommaso Sculco. Le pezze dovranno essere trasportate a Crotone nei magazzini dello Sculco a spese dei conduttori dei quattro corsi feudali del duca. ASCZ, Notaio A. Smerz, Cotrone 7 maggio 1803, f. 46.

[xxxiii] ASCZ, Not. G. Falbo, 9 ottobre 1801, ff. 116-172.

[xxxiv] Pugliese G. F., Descrizione ed Historica narrazione di Cirò, Napoli 1849, pp. 48-58.

[xxxv] Petrusewicz M., Latifondo, Venezia 1989, pp.128-129.

Creato il 13 Marzo 2015. Ultima modifica: 10 Novembre 2021.