Coloni e padroni sulle terre di Crotone

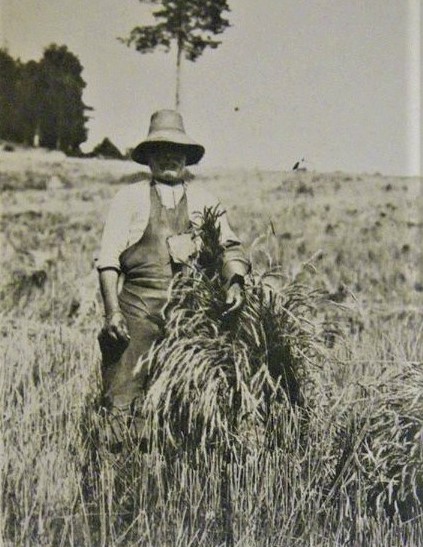

Paesaggio del Marchesato di Crotone (foto Archivio ARSAC).

Giornatari, garzoni, bovari, vaccari, coloni, massari e padroni del bestiame e delle terre riportavano nelle campagne la struttura sociale della piramide feudale, con le sue forme di coercizione e di sfruttamento, sempre più spinte e violente, man mano che dal vertice si scendeva alla base. A fianco e contigua si espandeva quella mercantile, che traeva linfa dal commercio granario, il quale, divenuto importante e vitale col crescere delle città, inseriva il mercato locale in quello finanziario e speculativo del Regno.

Il rapporto economico, che legava i coloni ai padroni delle terre, vale a dire gli aristocratici ed il clero, si reggeva su precari e fragili equilibri, messi di continuo alla prova dalle ricorrenti carestie. Nei secoli, come frutto dello scontro sociale, si era consolidato un insieme di usi e consuetudini, norme non scritte ma osservate comunemente, che regolava sia il ciclo produttivo che i rapporti economici. Esso nel mentre offriva utili indicazioni per un uso corretto e produttivo del suolo, salvaguardandone la fertilità nel tempo, dall’altra assicurava il minimo vitale al colono, in modo che non abbandonasse i terreni all’incolto, e gratificava i padroni delle terre col beneficio dell’eccedenza.

Poiché ogni concessione al colono aveva un ritorno nel tempo al padrone della terra, non venivano minimamente intaccate le diseguaglianze sociali. La scarsa produttività del suolo, infatti, comportava che occorressero molti terraggi per assicurare al signore delle terre, laico o religioso, una vita “decorosa” con consumi adeguati alla sua posizione sociale. Di converso il signore delle terre, grazie alle eccedenze immagazzinate, poteva concedere dilazione al colono insolvente, previe nuove obbligazioni con maggiorazione del credito e concessione di adeguati pegni.

Solo chi possedeva vasti possedimenti fondiari, un capace magazzino e molti buoi da dare in fitto ai coloni, poteva infatti disporre di una quantità di grano sufficiente per far fronte alle carestie, assicurare la continuità delle colture, rimanere nel mercato e mantenere il lustro e lo splendore della casa. Perché il tutto funzionasse, bisognava che tanti coloni, cioè un numero sufficiente per coltivare le terre, con le loro famiglie avessero di che vivere indebitati, ma non troppo, e pochi padroni con tante terre potessero usufruire ogni anno di un regolare e “naturale” trasferimento di buona parte del raccolto “eccedente” nei loro magazzini.

In questa ottica vanno considerati i principali usi come quello della rotazione triennale del pascolo con la semina, del primo anno di semina franco a maggese, della rinuncia al raccolto in favore del padrone con lo scioglimento del contratto da parte del colono, qualora, a causa della siccità, ravvisasse di non poter continuare, del diritto del colono all’“escomputo” se nei due anni di semina non raccoglieva una determinata quantità, della possibilità del colono in caso di annate calamitose di frazionare nelle raccolte successive il pagamento del debito, previo l’obbligazione dei suoi beni in favore del creditore, ecc.

Tutto ciò aveva la funzione di stabilizzare e regolare una vita economica e sociale particolarmente precaria, segnata da stridenti e terribili disparità e dominata da una monocoltura granaria con i suoi immutabili tempi. L’intento principale era di alleviare e diluire nel tempo sia il depauperamento che l’azione dell’uomo recava alla natura, sia lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo; cercando di rendere l’impatto dei “tanti castighi e flagelli” che “il S.r Iddio giustamente sdegnato per li nostri peccati e misfatti c’ha mandato”, meno dirompente.

Legando i terreni a pascolo a quelli a semina ed avvicendandoli, si dava tempo al terreno depauperato di ritornare fertile; unendo le annate sterili a quelle ubertose, si compensava il raccolto scarso con quello copioso; non infierendo sul colono fallito, lo si tratteneva sul coltivato e così, mentre si salvava il suolo dalla selva, lo si lasciava sulla corda, offrendogli la speranza di rifarsi per tacitare il padrone e fuggire il carcere e la fame, ecc.

Se questi ammortizzatori e regolatori sociali potevano salvaguardare il ciclo economico e mantenere nel tempo lo squilibrio tra le due principali figure della struttura produttiva di Crotone, proteggendola dalle “turbolenze” di breve periodo, divenivano inefficaci, anzi catastrofici, nel caso di calamità di lunga durata, come quelle che afflissero il territorio durante il Seicento. Il prolungarsi della siccità accompagnata dalle pestilenze mise in crisi le campagne. La mortalità, il fallimento e la fuga dai campi dei coloni resero gran parte dei terreni selvatici ed improduttivi, innescando una crisi che colpì anche l’aristocrazia. Così la città subì una lunga fase di recessione economica e di regressione sociale.

Paesaggio presso Melissa (foto di Treccani E., da lombardiabeniculturali.it).

La natura del terreno

Il presupposto per ottenere un buon raccolto dipendeva dalla natura del terreno, dal riposo, dalla concimazione e dall’aratura. I territori “aratorii”, detti anche gabelle, venivano di solito divisi in tre grandi categorie a seconda della loro natura: le terre fertili, le terre sterili o situate in luoghi collinari e le terre infertili, sterili e sciollose.

Essi erano apprezzati “a raggione di salme” e precisamente “le terre fertili si compongono di tre et quattro tumula seu moggia di terre et a questi si da il prezzo di docati cinquanta et fino a docati sessanta la salma et nelle terre sterili et situati in luoghi montuosi, ciascheduna salma si considera per tumula seu moggia quattro o cinque di terre , et a questi si suole dare il prezzo di docati quaranta sino a cinquanta la salma, più o meno, secondo la loro situatione et qualità .Et nelle terre infertili, sterili et sciollosi, si considera a tumula sei la salma et a questi le si da il prezzo di docati venti o venticinque la salma”.

Concorreva a determinare il valore dei terreni anche la loro rendita annua, che era ottenuta prendendo in considerazione per quanti anni essi erano stati affittati a erbaggio e per quanti a semina; si sommavano poi le singole rendite annue e si divideva il totale per il numero degli anni considerati.[i]

A mo’ d’esempio riportiamo alcune stime di terreni fatte da massari di Crotone. Su richiesta delle sorelle Francesca e Maria Barricellis alcuni massari apprezzarono le due gabelle Scerra e Pisciotta. Essi testificarono che erano di salme 53 e mezza; cioè salme 51 e mezza, di tumola quattro la salma, e salme due, di tumula sei la salma, quest’ultime infatti erano “terre di infima qualità”. Per quanto riguarda il loro prezzo; le salme 51 e mezza furono stimate a 50 ducati la salma e le altre a ducati 30 la salma, per un totale di ducati 2635.[ii]

Spesso le stime erano di parte, come nel caso della valutazione del danno che il taglio di pietre per la costruzione del regio porto di Crotone, aveva causato a partire dal 1753 fino al maggio 1771, alla gabella “Li Piani di Nao” di Nicola Zurlo. Alcuni massari, incaricati dallo Zurlo, stimarono che le terre danneggiate avevano l’estensione di 12 tomolate “che per esser terre scadenti e non di perfetta qualità, l’an valutato ed apprezzato come la valutano, ed apprezzano alla raggione di tomolate quattro la salma, che in tutto sono tre salme, che alla ragione di docati sessanta la salma come comunemente si apprezzano le terre sono di capitale docati cento ottanta. E considerata la rendita, che dette terre an potuto dare dal millesettecento cinquanta tre a questa parte tra fertile ed infertile in semina ed in erbaggio, come si suole praticare in questa città, an giudicato, come giudicano, che detta rendita, che detto Sig.r Zurlo non à percepito, e che poteva percepire, se non vi fosse stato detto real travaglio, poteva ascendere a circa docati dodeci l’anno”.[iii] Cioè la gabella “Li Piani di Nao” rendeva in media al suo padrone, secondo questa stima, un ducato all’anno per tomolata.

Paesaggio presso Melissa (foto di Treccani E., da lombardiabeniculturali.it).

La preparazione del terreno

Molti terreni venivano affittati per tre anni in erba ad uso di pascolo con pagamento in denaro ed i tre anni seguenti ad uso di semina con pagamento in grano. L’affitto a erbaggio era di solito concesso agli aristocratici della città per il pascolo del loro bestiame (buoi, vacche, ecc.) ed ai capimandra dei casali silani (Aprigliano, Pietrafitta, Mangone, ecc.).

Quest’ultimi con i loro pecorai calavano in autunno con le loro mandrie, composte soprattutto da pecore, per poi lasciare in giugno il piano per la Sila.[iv] Era una prerogativa aristocratica il possesso di un copioso armento, specie se corredato da numerosi buoi. I nobili di Crotone possedevano infatti quasi tutto il bestiame cittadino, mentre i coloni potevano disporre solamente di qualche “bove aratorio”.[v]

Quello vaccino, di solito “ferrato alla coscia destra col merco et alla faccia sinistra bullato con lettera” del proprietario, era suddiviso in morre ed affidato ai capivaccaro ed ai guardiani di vacche alle dipendenze del padrone, le pecore invece erano associate ai capimandra.[vi] Per assicurare il pascolo alle loro grandi mandrie gli aristocratici avevano bisogno di vasti pascoli e perciò, oltre ad utilizzare i propri, quando erano adatti a tale uso, dovevano prendere in fitto altre terre ad uso erbaggio da altri aristocratici e dal clero. A volte poiché si trattava di vaste estensioni, essi ne subaffittavano in parte. Su queste terre pascolavano le greggi, le numerose morre di animali vaccini (vacche annichiariche, vacche stirpe, giovenchi, giovenche, bovi, tori) ed i giumenti ed i porci “per uso della mandra”.[vii]

La presenza del bestiame era essenziale per la concimazione dei terreni alla marina. Trattandosi tuttavia di terreni soggetti all’aridità e pascolati da mandrie con gran numero di ovini, l’effetto della concimazione risultava comunque scarso. Il prezzo di affitto per un anno, con pagamento in denaro, dei territori a erba per uso di pascolo variava a seconda della natura del terreno, del fatto che fossero coltivati o incolti, delle richieste e delle annate. Per quelli più feraci e fertili il prezzo di fitto poteva arrivare sino alla ragione di carlini venti la salma, per gli altri un po’ meno.[viii]

Per privilegio di re Alfonso d’Aragona i cittadini di Crotone avevano avuto il permesso di “fare loro massarie per tucti li tenimenti de Cutrone et de li casali et pascere loro bestiame in li dicti tenimenti et taglyare legnya a lo bosco de la ysola et pascere herbagio et gliandagio franchi senza alcuno pagamento”,[ix] inoltre una antica consuetudine della città salvaguardava ulteriormente il pascolo degli animali dei cittadini e nello stesso tempo facilitava la concimazione dei terreni. Essa prevedeva che “le gabelle et territori dal mese di maggio per tutto il mese di agosto de qualsivoglia anno et finche non piove tre volte in abundantia sono comuni et si pascolano indifferentemente da qualsivoglia sorte de animali: qual pascolare li padroni di dette terre non possono prohibire”.[x]

Pertanto nessuna terra compresa nel territorio di Crotone era preclusa alla semina ed il pascolo in certe annate poteva estendersi anche a parte del territorio di Isola. I Crotonesi potevano così dilatare e liberare il pascolo in modo da assicurare l’erbaggio anche nelle annate e nei mesi secchi, quando cioè l’erba scarseggiava. La possibilità di ampliare il coltivato non trovava ostacoli e si proteggeva dalla distruzione il bestiame dei cittadini, in modo che non venisse meno il legame vitale, che univa gli animali e l’uomo. Senza l’aiuto di buoi, vacche, somari, ecc. non era infatti possibile, né pensabile, fare massaria, trasportare, alimentarsi, ecc.

Di solito il nobile, o il capomandra, più raramente un colono, da soli o associati, prendeva in fitto la gabella “ad uso di erba di pascolo d’ogni sorta di animali vaccini, e con specialità esclusi li porci, a riserba di quelli servissero per uso di mandra o di vaccarizzo” per la durata di uno o due anni,[xi] ad iniziare dal 15 agosto, o dal primo settembre, e con la possibilità di associare e subaffittare.

A volte il padrone del terreno concedeva al fittavolo di fare un poco di seminato per suo uso e per nutrire gli animali, entro però limiti precisi, altrimenti mutava il tipo di contratto ed il prezzo del fitto della gabella aumentava, perché era come se l’avesse affittata ad ogni uso (“li sia lecito, ma non oltrepassi li tumolate cinque di orzo, e seminandone di più un tumolo, sia tenuto, ed obligato pagarla si come si paga detta gabella ad ogn’uso”).[xii] Altre volte colui che aveva in fitto le terre ad uso di pascolo ne approfittava per seminare gli stazzi senza il permesso e con danno notevole al padrone del terreno, il quale, dovendolo poi affittare nel triennio successivo a semina, si vedeva venire “a discapitare e diminuire il piggione del solito affitto”.[xiii]

Sovente la semina degli stazzi fu occasione di disputa tra i capimandra ed i padroni delle terre, come nel caso che vide opporsi il mandriano Cesare Bianco dei Casali di Cosenza ed il proprietario di terre Giuseppe Gallucci. Dopo vari tentativi si concordò l’affitto del “Fellà” per ducati 335 pagabili in S. Giovanni dell’Agli 1735, con patto che il mandriano potesse “sementare tutti li stazzi”. Quando tutto sembrava appianato, il Gallucci ritornò sulla sua decisione in quanto non voleva assolutamente che si seminassero gli stazzi. Il contratto fu perciò strappato ed il mandriano dovette cercare altre terre per le sue pecore ed il Gallucci fece pascolare le sue terre dai suoi animali.[xiv] È evidente che i padroni delle terre cercassero di salvaguardarle per la semina.

Negli anni a semina, infatti, il terreno rendeva al padrone usualmente un terzo di più di quando veniva affittato ad erbaggio. Questo, tuttavia, non era valido nelle annate secche e per i terreni boschivi e selvosi. Nel primo caso quando a causa di un lungo periodo di siccità in autunno i territori non avevano l’erba secca per il pascolo degli animali vaccini e pecorini, i nobili, i coloni ed i capimandra erano costretti per salvaguardare il loro bestiame a prendere in fitto maggiore estensione di terra, così operando essi facevano lievitare il prezzo di tutti i territori, specie di quelli ad uso di erbaggio, con grande vantaggio per i padroni delle terre.

È questo il caso di quanto successe nel 1739 quando ci fu una maggiore richiesta sia degli affitti dei territori ad ogni uso che a erbaggio. Le cause furono che erano aumentate le massarie e gli animali ed erano calate molte mandrie di pecore forestiere. Poiché la primavera e l’estate erano state segnate dalla siccità e quindi in autunno i territori erano privi di erba secca, “che nell’autunno più che la fresca mantener soleva il pascolo a tutti gli animali e specialmente vaccini”, i proprietari degli animali per cautelarsi chiesero maggiore terra ad erbaggio. Riducendosi quelle per la semina, facero aumentare tutti gli affitti delle terre.[xv]

Nel secondo caso i coloni dovevano farsi carico del lavoro e delle spese per aprire i territori, liberandoli dalla selva, per poterli mettere a massaria. È il caso della gabella di Salica “molto insalvagita”, che il vescovo di Isola Annibale Caracciolo nel 1573 “per farla aprire a domolate”, l’aveva data in fitto per tre anni ai due massari, Antonino lo Rizzo e Benedetto de Napoli per ducati duecento e dieci l’anno. Secondo il vescovo terminato l’affitto nell’entrante 1576 “in erbaggio se venderà più”.[xvi]

Non sempre veniva rispettata la rotazione triennale ed il pagamento alla fine dell’annata. Alcuni terreni, specie quelli migliori, non seguivano la rotazione triennale, in altri per causa di forza maggiore veniva spezzata. È quanto successe alla gabella “La Pizzuttella”, una terra fertile situata presso la foce del Neto, appartenente a Gio. Geronimo Vezza. La gabella di solito veniva affittata secondo l’annata a pascolo all’incirca per ducati 40 all’anno ed in semina all’incirca per 10 salme di grano. Alla fine dell’agosto 1622 il Vezza trovandosi in gravi difficoltà economiche decise di affittarla allo spagnolo Alonso Corrales per 5 anni ad ogni uso, con la possibilità di locarla e subaffittarla ad iniziare dal primo settembre di quell’anno; il tutto per ducati 122, cioè ducati 25 all’anno per i primi quattro anni e ducati 22 l’ultimo anno.

Il Corrales usufruì di questa condizione di favore, che gli permetteva di sfruttare per cinque anni a semina la gabella, perché pagò anticipatamente tutta la somma. Inoltre ciò fu possibile per lo stato di estrema necessità del proprietario e per la grave crisi economica e lo spopolamento che incombevano sulla città; tale situazione aumentava il “risico e periculo”, perchè “potria succedere di non affittarse d.a gabella come sole succedere ordinariamente in questa città di non affittarse li territorii”.[xvii]

L’aratura (foto Archivio ARSAC).

I tre anni di semina

Passati i tre anni di pascolo, il triennio successivo a semina aveva per protagonisti i coloni, o massari, di Crotone. Era consuetudine che nel primo anno il terreno fosse messo a maggese e colui che l’aveva preso in fitto per tre anni a semina non pagasse niente. L’estaglio, infatti, per tutti i tre anni dei terreni dati in fitto ad uso di semina, si pagava metà alla raccolta del secondo anno di affitto, che era il primo anno di semina, e metà alla raccolta del terzo, ed ultimo, anno di affitto, che era il secondo anno di semina.[xviii]

Il terratico annuale in grano e majorche, che i coloni dovevano al padrone del terreno per ogni anno di semina, poteva variare da un tumulo, un tomolo e mezzo e due tomoli per ogni moggio, o tomolata, di terra avuta in fitto a seconda della sua qualità e fertilità. Tali forme di pagamento erano comunemente chiamate “di copertura, copertura e meza et due coperture”.[xix]

Alla semina, o a maggio poco prima della raccolta,[xx] il padrone del terreno inviava una persona di fiducia, di solito un massaro, con la “mezarola” nella gabella data in fitto, il quale assieme ad un uomo di fiducia del fittavolo, apprezzava il seminato, stabilendo i tomoli di grano, che dovevano essere pagati.[xxi] L’affitto iniziava quasi sempre il 15 agosto, raramente il primo di settembre.[xxii] Se questo era l’uso e, nel caso di alcuni fondi ecclesiastici, la norma, alla quale gli economi dovevano attenersi, non mancavano le eccezioni, le speculazioni e le frodi. Spesso questa prassi era seguita solo in parte o era aggirata.

Contadino che ara un campo presso Melissa (foto di Treccani E., da lombardiabeniculturali.it).

Il primo anno a maggese

Nel primo anno a maggese si facevano nel terreno, tenuto a riposo, una serie di lavorazioni in modo da renderlo soffice, liberarlo dalle erbe infestanti ed arricchirlo di sostanze organiche, per prepararlo alla successiva coltivazione cerealicola. Per poter compiere questi lavori i coloni di solito in marzo o aprile del primo anno di fitto, prendevano a credito dai possidenti i buoi, obbligandosi a pagarli alla raccolta dell’anno seguente. (All’inizio del Settecento un paricchio di buoi preso a credito dal colono costava dai 45 ai 50 ducati, mentre il costo di un bue era di circa 15 ducati).[xxiii]

Era questo il momento dei bovari; il loro lavoro era essenziale per “ammaesare la gabella, cioè scigare, dubrare, interzare”. Il salario annuale di un bovaro, all’inizio del Settecento, variava da 17 a 20 ducati; egli inoltre aveva diritto a ducati 3 di lana, alla “coscitura di vestito” (grana 60) e a macinato e mesata (ducati 4). Il costo al giorno di un parricchio di buoi era di carlini 3, il doppio del salario di un giornaliere.

Alcuni terreni non seguivano la rotazione triennale; altri, specie quelli ecclesiastici, che il primo anno dovevano essere a maggese, erano invece messi fraudolentemente a semina. Come potesse avvenire questo, ce lo descrivono alcuni documenti.

Sul finire del Cinquecento gli affittuari delle gabelle di Maccodite e l’Esca delle sorelle Berlingieri nelle annate 1590 e 1591 fecero maggese, utilizzando parte del terreno per il pascolo dei loro animali, e versarono una piccola somma in denaro, e nelle due annate 1592 e 1593 le seminarono e pagarono in grano. L’anno seguente 1594, le due gabelle furono affittate ad erbaggio. Dall’analisi del documento se da una parte è evidente il notevole divario della rendita annuale delle gabelle a seconda dell’uso, con l’anno di semina che rende almeno quattro volte quello a erbaggio e 25 quello a maggese, dall’altra mostra terreni particolarmente inselvatichiti e boschivi tanto che coloro che li affittano a semina chiedono di averli prima per due anni a maggese, altrimenti si rifiutano di prenderli, in modo da prepararli adeguatamente a ricevere, a volte per la prima volta, il seme, che però darà messi abbondanti.[xxiv]

Un documento della metà del Settecento getta luce sulla speculazione che avveniva sui fondi ecclesiastici. Il mercante di grano Girolamo Cariati, in società con altri, aveva preso in fitto nel 1756 per tre anni ad uso di semina dall’economo della mensa vescovile, tre vasti fondi della chiesa in territorio di Crotone, impegnandosi a non subaffittarli. L’operazione era stata condotta come al solito con la complicità dell’economo e gli speculatori avevano potuto avere in fitto i terreni a prezzi molto vantaggiosi, aggirando la prassi che questo genere di affitto doveva seguire. L’affare però non andò nel verso dovuto, in quanto nel primo anno di fitto fu vanificato, perché il nuovo vescovo Mariano Amato cambiava l’economo della mensa vescovile. Scoperta la collusione, Gerolamo Cariati sul finire del giugno 1757 era costretto a recedere. Dall’atto di rinuncia si apprende che il Cariati ed i suoi soci avevano subaffittato i terreni ad alcuni coloni, con i quali avevano stipulato degli obblighi; obblighi che vengono ora passati a favore del nuovo economo, perché possa esigere alla raccolta i terratici. Risulta anche che, sebbene negli obblighi di subaffitto non è dichiarato, col “tacito” consenso, i coloni, nonostante fosse il primo anno, avevano messo a semina alcune terre, specialmente quelle concimate e le migliori. Il Cariati aggiungeva, a tutela dell’economo, che, se anche aveva dato il suo tacito consenso, i coloni avevano messo a semina i terreni a loro rischio, in quanto non potevano in caso di cattiva annata, né chiedere uno sconto, né far rinuncia. Era comunque evidente che il Cariati e soci avevano subaffittato i terreni ai coloni con la possibilità di seminare anche il primo anno e di percepire perciò da questi il terratico. Il nuovo economo pose fine ad ogni controversia, accettando di non molestare i subaffittatori “né del subaffitto delle terre, né per li sementati da essi fatti”.[xxv]

Altre volte il terreno non veniva messo a maggese, in quanto coloro che lo avevano preso in fitto “per l’orridezza dei tempi” ritenevano più vantaggioso non proseguire con la semina. È il caso del colono Gio Battista Caivano il quale prese in fitto dagli aristocratici catanzaresi Passarelli, una vasta continenza di terre detta Li Bucchi in territorio di Crotone ad uso massaria per tre anni continui, il primo franco a maggese, ad iniziare dal 15 agosto 1717 con pagamento di tomoli 750 di grano nella raccolta 1719 ed altrettanti nella raccolta 1720.

Presagendo cattivi raccolti, il Caivano non curò di maggesare, né mostrò intenzione di proseguire con la semina nell’ottobre seguente. Egli, infatti, cedette le vacche ed aveva intenzione di portare a vendere i buoi alla fiera di San Marco. Il padrone delle terre informato sulle intenzioni del fittavolo, per paura che i suoi fondi inselvatichissero e si rompesse la rotazione “per non essere stata rotta d’arato nell’annata che li toccava”, nell’aprile 1718 si rivolse alla Regia Udienza Provinciale, chiedendo giustizia. Per non incorrere nel sequestro dei suoi beni, il Caivano fu costretto a cercare un accordo con il Passarelli. Il contratto fu sciolto ed il Caivano in compenso si obbligò a risarcire 260 ducati per non aver maggesato ed altri ducati 29 per le spese della causa. Non avendo denaro liquido, vendette 10 paia di buoi a ducati 30 in paio.[xxvi]

Altre volte ancora era il padrone del terreno che faceva un favore al fittavolo, concedendogli di poter seminare una determinata quantità nel primo anno di fitto e fare i maggesi dove voleva, senza pagare alcun terraggio.[xxvii]

Contadini che seminano presso Melissa (foto di Treccani E., da lombardiabeniculturali.it).

Coloni e/o massari

Coloni, e/o massari, vivono costantemente indebitati ed a seconda dei tempi il loro ruolo è spesso confuso e intercambiabile. Alla metà del Seicento quasi tutti possiedono uno zappone a due mani, una zappa, una falce ed un’accetta,[xxviii] a volte i più fortunati possono contare anche su qualche piccolo vignale, su due o tre paia di buoi aratorii ed una somara, su alcuni tomoli di grano, orzo e ceci, due o tre vomeri di ferro, aratri di legno, pajora, qualche pala e tridente di legno che usano per l’aia, uno o due carra, qualche capo di bestiame.[xxix]

Entrambi devono obbligarsi con i proprietari di terre, con gli speculatori ed i mercanti. Per fare il “sementato” impegnano tutto il loro avere per i buoi, gli affitti delle gabelle, la semente e per poter sostenere le “spese del mietere e dell’aria”. Essi non dispongono di mezzi sufficienti per resistere alle annate calamitose, causate dalla siccità e dai bruchi. Per sfuggire alla persecuzione dei creditori spesso devono “ponersi in un rifugio”, o cedono i pochi averi; a volte, perché insolventi, finiscono in carcere. Alcuni documenti del Seicento e dei primi anni del Settecento ci mostrano la condizione nelle campagne ed i soprusi e le privazioni ai quali erano soggetti i “rustici”.

Gio Francesco ed Antonino Tiriolo di Crotone nell’annata 1628/1629 per seminare ottengono a credito dal milite spagnolo Gio. Bernardo Casanova 150 tomoli di grano, obbligandosi ad ogni semplice richiesta di riconsegnarli o pagarli “il prezzo che valeranno al dì della requesta”. Essendo stati richiesti a voce e per iscritto, i Tiriolo non riescono a soddisfare il creditore a causa della cattiva annata. Per intervento di comuni amici il mercante concede una dilazione e rinnova l’obbligazione. I Tiriolo si obbligano a consegnare ad ogni richiesta i tomoli 150 di grano o a pagarli al prezzo che avranno nel giorno della richiesta, dando in pegno, per una maggior cautela del mercante, il grano, i legumi e tutto ciò che hanno seminato e la loro casa. Così il creditore, qualora essi non rispettassero gli accordi, potrà “pigliare detti seminati o vero detta casa a sua elettione e sopra quelli sodisfare et pagarse integramente li detti tt.li 150 di grano”.[xxx]

I fratelli Giulio e Sibio Caligiurio si obbligano alla semina ed in primavera col milite spagnolo Gio. Bernardo Casanova a consegnargli alla raccolta 110 tomoli di grano. Prima però della mietitura muoiono, lasciando solo le loro massarie; una nei Piani di Bucco con due paia di buoi e l’altra nelle terre di Ponticelli con un paio di buoi. Gli eredi, la madre vedova e la sorella, si trovano in gravi difficoltà. Non avendo né grano né denaro, non possono mietere il grano anche perché “bisognava la persona di homo et non di donne”.

Intervenne allora il creditore Casanova, il quale offrì il suo aiuto. Egli comprò grano, vino, olio e caso e raccolse la massaria con l’aiuto di buoi e di uomini. Per sdebitarsi, gli eredi Caligiurio, non avendo altro, cedono al Casanova la massaria, in modo da poter soddisfare il suo credito e le spese fatte; dandogli la possibilità di subaffittarla, pagando però il terraggio, e di vendere il grano, i buoi ed altro in modo da poter soddisfare il suo credito e le spese sostenute per la raccolta.[xxxi]

Per morte del massaro Tommaso Capocchiano che aveva in fitto alcune gabelle ad uso semina appartenenti ad Honofrio Gerace, quest’ultimo per rifarsi si prese le proprietà del massaro: le vacche le mandò a Napoli per venderle, il grano lo raccolse e se lo portò nei suoi magazzini, ed i buoi dopo averli utilizzati per la raccolta, parte li vendette in contanti e parte a credenza.[xxxii]

I coniugi Ruggiero sono in debito con il reverendo Leonardo Pranzo. Nell’autunno 1721 hanno avuto in prestito tomoli 97 di grano per la semina e devono restituirlo alla raccolta del 1722. A causa dell’annata “calamitosa” non riescono a mantenere l’obbligo. Per interventi di amici e dopo suppliche il Pranzo concesse una dilazione. I Ruggiero pagheranno i 97 tomoli di grano al prezzo “secondo si pagheranno li grani si donano comunemente a credito in questa città di Cotrone nell’entrante anno 1723”. Essi estingueranno il prezzo del debito in tre rate; un terzo lo pagheranno nella raccolta 1723, un terzo in quella del 1724 ed il rimanente in quella del 1725. Finchè non si arriverà al saldo tutti i beni dei Ruggero, specialmente la vigna e la casa, sono vincolati.[xxxiii]

Le rivele di una decina di coloni di Papanice evidenziano la precarietà in cui erano costretti a vivere ed il loro stato di continuo indebitamento. All’inizio del Seicento il grano rappresentava più dell’80% delle coltivazioni, seguito dall’orzo 13%, dalle fave e favette 6% e dal germano 1%. Nel 1632 ogni massaria aveva dato mediamente 552 tomoli di grano, 87 di orzo, 42 di fave e 3 di germano. Quasi un quinto del grano era andato ai padroni delle terre per il terraggio. Unito a quello per il massaro ed i garzoni, ai coloni era rimasto tre quarti del grano raccolto, nel nostro caso 414 tomoli, fino al nuovo raccolto.[xxxiv]

Sarchiatura di un campo di fave presso Melissa (foto di Treccani E., da lombardiabeniculturali.it).

I Giornatari

I coloni per fare la massaria utilizzavano “zappuliaturi”, “roncaturi”, “vanghieri”, ecc. i quali compievano i lavori stagionali. Questo bracciantato locale, che costituiva la gran parte della popolazione, era chiamato “giornatari”, o “giornalieri”, in quanto lavorava nei campi per alcuni giorni e veniva pagato a giornata. Il salario di questi lavoratori precari rimarrà stabile nel tempo. Alla metà del Cinquecento era di quindici grana il giorno, o la giornata, e così anche alla metà del Settecento.

Essi erano utilizzati a roncare la gabella ed il maggese, adoccare, zappoliare, scorrere, nettare il lino, sfellorazzare i lavori e ammaesare e sciuppare le fave, ecc. Tutti lavori di pochi giorni. Non possedevano niente, si cibavano di erbe e frutta e si vestivano “malamente”, perciò specie d’inverno e durante le carestie erano particolarmente esposti alle infermità e ad una morte precoce. Quale fosse la loro vita la si può immaginare da alcune testimonianze.

Due giornatari di Papanice, Francesco Gaetano e Giovanni Panevino, aiutavano nel mese di febbraio 1689 il colono Stefano Cavarretta a roncare la gabella “Primiceriato” confinante con “Marturano”. “Una di quelli seri volendosi rigguttare nel coverto, andorno tutti e tre nel pagliaro di Marturano et proprio nelli serri et in detto pagliaro ritrovarno a Michele Ursino alias carcanello vaccaro di D. Carlo Cesare Scarnera et di Antonio Quercia che con dette loro vacche sbernavano a Marturano et quello pagliaro se l’havevano fatto detto Ursino e compagni et rigettatosi si sederono nel foco”.[xxxv]

Francesco Gonnella di Limbadi ai primi di novembre 1715, mentre stava seminando la cesina di Carbonara, è preso per i cappelli, “che per esser corti detti capelli, non poteva tenerli in mano”, dal vicario generale Paolo Pietro Albani. L’Albani dopo avergli ordinato di andarsene, in quanto quelle terre erano sue, lo minacciò dicendogli: “spogliati, o ti scanno e ti faccio mangiare dalle mosche”. Il Gonnella fu costretto ad ubbidire, “restando in tela, e detto d’Albano si pigliò calzi, gippone, casacca, manto, cappello, zappone e due sacchi uno con grano e l’altro vacuo”.[xxxvi]

Sarchiatura di un campo di fave presso Melissa (foto di Treccani E., da lombardiabeniculturali.it).

Il primo anno di semina

Fatti “li maggesi di tutta bontà, ed ottima qualità e di quattro arati”,[xxxvii] solcato e rivoltato il suolo quattro volte a tempo debito, cioè una volta all’inizio della primavera prima della semina dell’orzo e le altre tre in autunno, il maggese è preparato per ricevere la semente.

Prima della semina le “domitine” sono state dapprima bruciate, poi roncate e quindi spassate. Quando il terreno è pronto in autunno il seme viene trasportato dal magazzino di Crotone alla massaria. Fatta la semina, in primavera bisogna “dubrare”, poi “zappuliare” e quindi scorrere, in modo da levare le erbacce, soprattutto la veccia e loglio ma anche l’orzo, che infestano il grano, specie nel caso che i lavori di preparazione del terreno non siano stati ben condotti, o a causa di una semente non bene nettata.

Arrivato il tempo del raccolto bisogna “arrampare” e “annettare l’aera” e sostenere le spese della falce. Per compiere tutti questi lavori, ed inoltre pagare il terratico al padrone, che a seconda della natura del terreno, poteva variare da una a due volte il grano seminato, il colono era costretto contrarre altri obblighi per procurarsi il necessario per fare la massaria e poter vivere con la sua famiglia fino alla raccolta.

Innanzitutto egli doveva aver cura e nutrire i buoi e gli altri animali, che lo avrebbero accompagnato, fornendogli l’aiuto principale, per tutta la sua opera.[xxxviii] Senza di essi non era possibile alcun trasporto né arare, maggesare, seminare e raccogliere con i carri (carrare) la masseria.[xxxix] L’insufficiente concimazione ed una aratura fatta utilizzando piccoli e deboli denutriti buoi, che trascinavano aratri rudimentali di legno, sia pure col vomere di ferro, che non tagliavano in profondità il terreno e nemmeno lo voltavano,[xl] erano spesso le cause di raccolti mediocri. Quando a questi fattori di debolezza si aggiungevano siccità, bruchi o cavallette, la carestia si abbatteva pesantemente sulla fragile economia del colono.

Secondo una antichissima consuetudine di Crotone qualora nel primo anno di semina non torna conto all’affittuario raccogliere il frutto della sua masseria, può cedere e far atto di rinuncia del seminato con tutti i miglioramenti e le colture che vi sono in favore del padrone del territorio. Con tale atto le messi nel modo in cui si trovano passano in potere del padrone ed il contratto di affitto si estingue. Il fittavolo che rinuncia il terreno, non è più tenuto a continuare, né a pagare cosa alcuna.[xli]

Il massaro Giuseppe Falbo prende in fitto un terreno per tre anni ad iniziare dal 15 agosto 1759. Il primo anno fa i maggesi e al secondo lo semina in grano, eseguendo tutte le colture necessarie. Avvicinandosi il tempo del raccolto e visto che per la mancanza di piogge e per la sterilità “invece di portare detti sementati a maturare li frutti delle biade, si vedono giornalmente andar mancando”, egli alla fine di maggio rinuncia a proseguire, lasciando tutto al padrone.[xlii]

Spesso questo uso è contrastato dai proprietari. A volte essi, affermando che non è “de jure, né permesso dalla legge”, tentano di rivalersi sul conduttore. È questo il caso del procuratore del monastero di Santa Chiara, il tesoriere Felice Messina, che nel 1759 affitta per tre anni ad uso semina, una gabella al colono Antonio Barbiero, il quale si obbliga a consegnare 69 tomoli di grano nella raccolta del 1761 ed altrettanti in quella del 1762. Dopo aver fatto il maggese nel 1760, il Barbiero mette a semina ma a causa della sterilità prima della raccolta del 1761 rinuncia la gabella. Il procuratore non accetta ma, avvicinatosi il momento della nuova semina, vedendo che il Barbiero non ha alcuna intenzione di seminare, cerca di allettarlo con uno sconto. Egli invita il colono “a sementare la gabella, acciò non restasse vacua, e nel raccolto del seguente anno si vedesse il frutto, che la medesima darà”, altrimenti sarà costretto ad affittarla a quel prezzo che potrà, rivalendosi poi sul Barbiero. Quest’ultimo però forte dell’uso rispose “che il Sig. tesoriero, o si affitta detta gabella, o non si affitta faccia a suo modo, perché esso intende esser sciolto dall’affitto”.[xliii]

Altre volte i padroni dei terreni, per porre fine ad una lunga lite dall’esito incerto, tentano di accordarsi con i fittavoli, come nel caso che vide di fronte le sorelle Presterà ed alcuni massari, ai quali esse avevano affittato le due gabelle “Alfieri” e “La Cattiva”, per quattro anni continui ad iniziare dal 15 agosto 1759 con pagamento in denaro. I massari si obbligarono a versare alle Presterà ducati 1500, e precisamente ducati 200 a Mulerà, 8 settembre 1760 ed il rimanente suddiviso in tre rate uguali, con scadenza Mulerà 1761, 1762 e 1763.

Fatto il primo anno di maggese, nell’autunno 1760 i massari seminarono le due gabelle ma, vedendo che per mancanza di piogge il raccolto si presentava scarso, il 2 giugno 1761, richiamandosi alla consuetudine di poterle lasciare nel primo anno di semina, le rinunciarono. Le sorelle Presterà dapprima rifiutarono, anche perché “qualora fosse vera questa consuetudine non può estendersi nell’affitto fatto a detti massari, perché fu fatto per quattro anni colla promessa dell’estaglio in danaro”, poi cercarono di ricattare i massari, in quanto essi, contravvenendo al contratto nel primo anno di fitto, avevano seminato parte delle gabelle, raccogliendo una “ubertosa raccolta nelle biade ivi seminate”. Infine trovarono un accordo. La rata, che i massari dovevano pagare a Mulerà 1761, fu frazionata e spostata; metà sarebbe stata pagata assieme a quella che maturava a Mulerà 1762 e l’altra metà a Mulerà 1764. Se poi la raccolta del 1762 fosse stata nuovamente sterile essi avrebbero goduto del beneficio dell’“escomputo”.

A tal fine i massari avrebbero presentato tutte le spese sopportate sia nel primo anno di maggese sia nei due anni seguenti di semina in modo da rendere evidente sia il danno che l’utile. Quattro persone, scelte col consenso delle due parti, avrebbero esaminato i conti e stabilito se ai massari spettava una riduzione. Infine le sorelle Presterà promisero sia di anticipare ai massari nell’autunno 1761 tomoli 200 di grano di semente per poter seminare, sia di aiutarli nelle spese di massaria. In cambio i massari avrebbero dato il “contentamento” alle Presterà di essere preferite come “creditrici posteriori” sopra il di più che si sarebbe raccolto.[xliv]

Contadini intenti alla mietitura (foto di Treccani E., da lombardiabeniculturali.it).

La mietitura

Arrivato il tempo della mietitura il colono, già indebitato, deve procurarsi il denaro ed il grano per fare il pane per poter raccogliere la sua massaria. È questo il momento più difficile e dove la speculazione è in agguato, in quanto il prezzo del grano è al suo massimo ed egli, già indebitato, deve trovare un creditore, che sia disposto ad anticipargli ancora denaro e grano, per pagare e nutrire i giornalieri, i mietitori ed i ligatori.[xlv]

Verso la metà di giugno iniziava la mietitura. La forte richiesta di manodopera, per un periodo ristretto di tempo, una decina di giorni nella seconda metà di giugno, richiamava “diverse persone paesane e forastiere”, provenienti dai casali silani di Maggisano, Garropoli,[xlvi] ecc. All’inizio del Seicento un mietitore riceveva al giorno 20 grana ed aveva diritto ad un pasto composto da un quartucchio di vino e da altre vivande, di solito pane, cipolle, carne, lardo, caso e olio.[xlvii]47. Per avere una idea di come incidevano i vari lavori riportiamo l’esempio di un conto di massaria fatta in territorio di Crotone nell’annata 1714 /1715. Lo scorrere incise per il 32%, il mietere ed il ligare il 25%, lo zappuliare il 19%, il sementare il 13%, il bruggiare, roncare e spassare le domitine l’8% e l’arrampare ed annettare l’aera il 3%.[xlviii]

Venuto il tempo della “scogna”, le gregne erano caricate su carri e portate nell’aia dove le trizze dei buoi le trituravano.[xlix] Quindi i “bordunari et conduttori di grani”, trasportavano il cereale dall’aia al magazzino in città. Era questo un periodo particolarmente delicato per i padroni in quanto dovevano vigilare per salvaguardare il raccolto dal furto, che di solito veniva perpetrato col favore della notte sull’aia o durante il trasporto del grano dall’aia al magazzino.[l] Il grano ottenuto a Crotone e nel Marchesato era grano di mediocre qualità e spesso impuro e mischiato, con la presenza di orzo, terra ed altro.[li] Esso veniva valutato in “tumula” e sei tumula formavano una soma o salma.[lii]

Contadini intenti alla mietitura (foto fornita da Daddo Scarpino).

Il secondo anno di semina

A volte si trovano atti di rinuncia del raccolto riguardanti il secondo anno di semina. Questo era possibile quando nel primo anno il terreno era stato affittato a persona diversa. È il caso del colono Mattia Cerrelli di Crotone, il quale nell’autunno 1695 seminò il vignale del Cantore, che aveva preso in fitto da Honofrio Gerace.

Venuto il tempo della raccolta, poiché vide che vi era poco frutto, lo rinunciò ed il Gerace accolse la rinuncia ed incaricò il suo massaro Gio. Paulo Liotta di fare la raccolta. Ciò avvenne perché il vignale era stato seminato l’anno precedente da Tommaso Capicchiani ma, per la sua morte, l’anno dopo era subentrato il Cerrelli. Pur essendo il terreno al secondo anno di semina, per il Cerrelli era al primo.[liii]

Era “costume inveterato ed accettato comunemente” a Crotone che nei due anni di semina il grano pagato per terraggio dal colono al padrone del terreno non doveva superare il limite dei due quinti. Se per causa di cattivi raccolti nei due anni di semina del triennio di fitto la parte dovuta al padrone veniva a superare i due quinti del grano raccolto, il padrone doveva fare uno sconto al colono.

A prova di tale uso riportiamo l’istanza presentata il 20 luglio 1805 dal colono Francesco di Vennera nella Regia Corte di Crotone. Da essa si apprende che il nobile Gioacchino Albani aveva preso in fitto il territorio della Mortilla da Giuseppe Maria Messina e nel 1802 ne aveva subaffittato una parte, il vignale detto di Galasso, al di Vennera per tre anni ad uso semina, il primo anno franco ad “ammagesare”.

Essendo il vignale della capacità di 15 tomolate e come terreno fertile stimato a due coperture, il di Vennera si impegnò a pagare di terraggio all’Albani, nei due anni a semina, 30 tomoli di grano all’anno. A causa della sterilità nel primo anno di semina il colono raccolse solamente 45 tomoli di grano, cioè tre volte quello seminato, ma puntualmente versò i 30 tomoli di grano all’Albani, sperando di rifarsi nell’annata seguente. Il raccolto della seconda annata, pur essendo migliore, tuttavia diede solamente 59 tomoli e mezzo di grano, vale a dire nemmeno quattro volte il seminato. Poiché a Crotone vigeva l’uso, per quel tipo di affitto di terreno, che se nei due anni di semina nel triennio di affitto cumulativamente il colono non “prende il punto delli dieci” (egli invero non aveva raggiunto nemmeno il sette), il padrone della gabella seminata doveva fare lo sconto al colono, il di Vennera chiese all’Albani di accordarlo. L’Albani rifiutò ed il Vennera si rivolse allora alla Regia Corte per avere giustizia.[liv]

Il più delle volte infatti, lo sconto non veniva praticato ed il colono falliva. Tra i tanti ricordiamo quanto accadde al massaro Carlo Rinaldi. Egli non aveva rinunciato al magro raccolto del 1761 ed aveva voluto continuare a seminare. L’anno dopo il raccolto fu peggiore. Indebitato e minacciato dai creditori di carcerazione fu costretto a vendere un suo magazzino.[lv] Stesso destino colpì il massaro Luca Fallacca, il quale nella raccolta del 1761 a causa della sterilità, restò debitore di Paolino Manfredi. Per non finire in carcere domandò una “dilazione e respiro d’altro anno”, offrendo in pegno la casa. Continuata l’industria della massaria con l’intento di ottenere un buon raccolto l’anno dopo e così pagare i debiti, nel 1762 non riuscì né a pagare il vecchio debito né quello fatto per poter seminare nell’anno seguente. Minacciato di finire in carcere fu costretto a vendere la casa al Manfredi.[lvi]

Contadino intento alla mietitura (foto fornita da Daddo Scarpino).

Il terzo anno di semina

Non sono rari i contratti ad uso semina di durata quadriennale. Anche se essi riguardano terreni particolarmente fertili, il padrone a volte si cautelava. Dopo il primo anno a maggese ed i due anni a semina, poiché le terre “verranno ad essere stanche e di evento assai incerto”, i coloni che le vorranno seminare nel quarto anno di fitto, che era il terzo della semina, lo avrebbero fatto a loro rischio, rinunciando in caso di cattiva annata a far valere alcun sconto o diminuzione dell’estaglio.[lvii]

In alcuni contratti riguardanti la concessione di terreni per tre anni ad uso semina è espresso anche il caso che gli affittuari possano continuare nell’affitto nel quarto anno e seminare. Il pagamento per questo terzo anno di semina è uguale a quello dei due anni precedenti, e gli affittuari devono informare il padrone del terreno sei mesi prima di iniziare il terzo anno di fitto.[lviii]

Contadini intenti alla mietitura.

Conto di una massaria

Per avere un’idea delle spese e dei lavori che un colono doveva affrontare, riportiamo il conto della massaria di Giuseppe Micilotto. Esso, anche se di parte perché frutto delle testimonianze del suo massaro e fattore di campagna e di due bovari al suo servizio, documenta la situazione nelle campagne di Crotone alla metà del Settecento.

Il conto si riferisce al raccolto del 1761, annata particolarmente infausta a causa della siccità che colpì il seminato. Il Micelotto che aveva preso in fitto dal monastero di S. Chiara di Cutro e dal cantore di Cutro Domenico di Bona la gabella “Li Miccisi”, l’aveva seminata con tomoli 250 di grano, tomoli 8 di linusa, tomoli uno ed un quarto di fave e tomoli tre di orzo. A causa delle calamità egli non riuscì nemmeno a pagare le spese. Raccolse infatti solamente tomoli 493 di grano, tomoli 6 di orzo, tomoli 1 e mezzo di fave, tomoli 3 di linusa e pise n. 29 di lino.

Fece anche un campo di “melune”, ma non ricavò niente. Le spese che dovette sostenere furono: “Per costruire il pagliaro per servizio di detta massaria, per pure giornate d’uomini, oltre la legname, docati nove. Per roncare la sudetta gabella, giornate d’uomini numero trecento trenta. Per ammaesare la sudetta gabella, cioè scigare, dubrare, interzare, e tumula novanta inquartate, paricchiate di bovi numero Novecento sessanta. Per fare una gambetta, giornate di vanghiero numero Diece. Per roncare li majise, giornate d’uomo numero Cinquecento ottanta otto. Per sementare li sudetti majise, parecchiate di Bovi numero Trecento ed otto. Per adoccare giornate d’uomo numero duecento sessanta. Per trasporto delli sudetti Tumula duecento cinquanta di grano, tumula otto linusa, tumula uno e un quarto favi, e tumula tre orzo, da Cotrone alla gabella, docati diece. Per zappoliare i lavori, giornate d’uomini numero Cinquecento trenta due. Per nettare il lino giornate di uomo numero Ventisei. Per sfellorazzare i lavori, ed ammaesare le fave giornate d’uomo numero Sessanta nove. Per scorrere li medesimi giornate d’uomo numero Trecento novanta. Per sciuppare il lino speso carlini ventinove. Per rampare, e nettare l’aria speso docati quattro e grana diece. Per sciuppare le fave giornate d’uomo numero Quattro. Per sei mesate di guardiano per custodire detti lavori pagati a Nicola Russo di Pietrafitta, docati dieceotto. Per tante giornate pagate a mietitori e ligatori per mietere e ligare detta massaria docati cento diece sette e grana trenta. Per le spese cibarie occorse in mietere detta massaria, essersi consumata la seguente robba: grano tumula trentadue, vino barili quarantauno, aceto barili due, formaggio pezze cinquanta quattro, oglio militra tre, foglia carlini trentatre, sale rotola diece, e pecore num. Quindeci e per macinare sudetto grano, sale, frasche, e fattura del pane docati diece. Per carrare la gregna giornate di carro numero Quaranta quattro. Per trasportare la robba da mangiare alli mietitori, ed acqua alli medesimi giornate di carro numero Diecesette. Per triturare la gregna trizze di bovi numero ottanta. Al mietere, ed all’aria, giornate d’uomini oltre li mietitori, e li ligatori numero Trecento trenta otto, che pagati a diversi prezzi in tutto ascesero a docati settanta quattro e grana ottanta sette. Per trasporto di tumula quattrocento novanta tre grano ricavato nella prossima passata raccolta dalla sudetta massaria, dall’aria al magazino, docati quattordeci e grana settantanove. Per trasportare il lino alla Vurga, ed indi riportarlo giornata di carro numero Quindeci. Per scacciare, e purgare detto lino docati undeci e grana sessanta. Per il sodo pagato al sudetto Massaro in tutto docati sessantauno e grana cinquanta. Quali sudette giornate di uomini come sopra descritte, attesta detto massaro Antonio Giaquinta, averle con le sue mani pagate volta per volta a raggione di grana quindeci la giornata”.[lix]

Buoi sull’aia in Sila (Archivio ARSAC).

Note

[i] ASCZ, Busta 911, anno 1739, f. 29.

[ii] ASCZ, Busta 667, anno 1747, ff. 19–23.

[iii] ASCZ, Busta 1589, anno 1771, ff. 30–31.

[iv] I capimandra pagavano ai pecorai il servimento in Sila che prevedeva che chi aveva in custodia le mandrie doveva far fronte ai pagamenti e soccorsi ai pecorai sino alla calata “poichè alla marina è obbligato il padrone a soccorrere i pecorai”. Il servimento consisteva nell’affittare e pagare le difese e la fida in Sila, nell’assumere i pecorai necessari per la custodia, nell’anticipare grano, scarpe e tutto il bisognevole ai pecorai, nel fornire le mule, i buoi ed i cavalli per il trasporto dei vestimenti e del necessario. ASCZ, Busta 912, anno 1748, f. 87.

[v] G. M. Lucifero e T. Sculco da soli possedevano oltre il 40% degli armenti. Un altro 55% era suddiviso tra A. Gallucci, B. Zurlo, C. Albani, C. Oliverio, D. Ventura, B. Suriano, F. de Vennera, G. Zurlo, L. Messina, R. Zurlo, S. Orsini, G. Micilotto e V. De Lucro, ed il rimanente 5%, composto per lo più da “bovi aratorii”,era suddiviso tra 24 massari. AVC, Catasto Cotrone, 1793.

[vi] Nel 1742 Paolo Tancredi era capomandra del marchese Lucifero e dei Parise, Cesare Bianco era capomandra di Mirtillo Barricellis e di Gregorio Montalcini. Entrambi erano della Badia di Pietrafitta. ASCZ, Busta 981, anno 1742, ff. 10v-11.

[vii] Nel 1598 Io. Battista Oliverio possedeva 34 vacche “fectas”, 6 stirpe, 8 giovenche e 29 tra vitelli e vitelle (ASCZ, Busta 58, anno 1598, f. 584). Nel 1620 il nobile Josepho Maria Syllano aveva 40 vacche “fetas”, 24 vacche “stirpas”, 24 tra vitelli e vitelle di due e tre anni e 2 tori (ASCZ, Busta 117, anno 1620, ff. 39v-40). Facevano parte dell’eredità di Pietro Suriano 32 vacche figliate, 31 vitelli nati nel 1708, 32 vacche stirpe, 10 jencarelle, 16 vitellacci, 4 scrofe, 15 porcastri, 29 bovi, una stacca, 11 jencaroni, 8 jenchi grossi, 1036 pecore e 216 anniglie (ASCZ, Busta 497, anno 1708, ff. 51-52). Berardino Suriano nel 1743 aveva 120 buoi, 40 mazzoni, 114 vacche, 77 giovenche, 4 tori, 2600 pecore, 20 somari, 4 cavalli, 2 giumente, 10 scrofe e 300 porci (ASN, Catasto Onciario Cotrone, 1743, ff. 24-27).

[viii] ASCZ, Busta 667, anno 1746, ff. 166-167. Nel 1723 Paolo Tancredi di Pietrafitta chiede ad Alessandro Barricellis di avere in fitto un terreno “ad ogni sorte d’animali fuorchè porci solo per uso di mandra o vaccarizzo”, offrendo carlini 18 la salma per “le domitine” e carlini 15 la salma per “li ierzi” (ASCZ, Busta 661, anno 1723, ff. 146–147).

[ix] Zangari D., Capitoli e grazie concessi dagli Aragonesi alla città di Cotrone, Napoli 1923, p. 12.

[x] ASN, Dip. Som. F. 315, n. 10, f. 33.

[xi] L’aristocratico crotonese Gio. Pietro Presterà affitta l’erbaggio del feudo di Longano o Valle di Pirrotta di Cristofaro Pallone, per due anni per ducati 85 l’anno, per farlo pascolare dai suoi buoi, vacche ed altro (ASCZ, Busta 333, anno 1672, f. 45). Il 13 marzo 1689 viene messa all’asta l’affitto della gabella S. Giorgio della mensa vescovile. Compare Gregorio Pugliese, prestanome di Fabrizio Manfredi, ed offrì ducati 15 per l’erbaggio per potersela pascolare con ogni sorte di animali per tutto agosto e con la potestà di associare e subaffittare (ASCZ, Busta 335, anno 1687, nn.). Il massaro Francesco Crocco di Crotone affitta per un anno continuo ad iniziare dal 15 agosto 1772 dall’arcidiaconato, la gabella Irticello per ducati 32 “ad uso di pascolo d’ogni sorte di animali, forché porci, ma solamente per quelli servissero per uso di mandra, o vaccarizzo” e con la potestà di associare e subaffittare (ASCZ, Busta 1665, anno 1772, f. 2).

[xii] ASCZ, Busta 1665, anno 1772, ff. 9r-10v.

[xiii] Alcuni massari di Crotone dichiarano che Raffaele Suriano, che aveva preso in fitto a uso di pascolo alcune terre dall’economo della mensa vescovile di Crotone, tanto nel 1760 quanto nel 1761, aveva fatto seminare i due stazzi delle mandre, “seu setti”. Nel 1760 nel territorio Il Prastio seminò il setto della mandra di circa tumolate dieci di terre con majorca ed orzo, e nel territorio S. Biase seminò il setto della mandra di circa tumolate quattro e mezzo con orzo e grano germano; nel 1761 nel setto della mandra del Prastio seminò fave ed orzo ed in quello di S. Biase orzo e grano germano. ASCZ, Busta 1268, anno 1761, ff. 107-110.

[xiv] ASCZ, Busta 665, anno 1736, f. 57.

[xv] “L’affitti de territorii o gabelle del comprensorio di questa città e Paesi convicini che si pigliano ad ogn’uso si sentono come si pigliassero in semina perché tanto è affittarsi ad ogn’uso che affittarli in semina, potendo l’affittatore farli pascere d’animali e seminarli a suo piacere, quanto dell’affitti in erbaggi non puole l’affittatore valersine in altro che farli pascere d’animali. Per l’affitti ad ogn’uso o in semina si pagano li sudetti territorii molto di più e circa il terzo di più di quanto l’istessi territorii s’affittano o possono affittarsi in erbaggio per pascolo di animali. ASCZ, Busta 911, anno 1739, f. 29.

[xvi] AVC, Estratto dalla Visita fatta da Mons.r Ill.mo Caracciolo nell’anno 1575 consistente in carte quarant’otto.

[xvii] ASCZ, Busta 117, anno 1622, ff. 83-85.

[xviii] ASCZ, Busta 860, anno 1759, f. 246.

[xix] ASCZ, Busta 667, anno 1746, ff. 166-167.

[xx] Il fattore di Gerolimo Cariati nel 1761 assieme ai massari va ad apprezzare i seminati fatti a Nastasi ed a Buggiafero, che ha in fitto il suo padrone. A causa della sterilità erano tutti secchi; “da tumolate cinquanta di sementato, ne stimarono, e le passarono per tumolate tre, o quattro, e tumolate venti le stimarono tumola uno circa, e per gl’altri seminati li stimarono dove un quarto, dove un mondello poco più, o poco meno, ed alcune parti non le stimarono per causa di non esservi frutto”. ASCZ, Busta 1268, anno 1762, f. 35.

[xxi] I tre coloni G. P. Ricca, G. A. Olivo e A. Ganguzza prendono in fitto la gabella “L’acqua del Frasso” dal parroco G. Millucci. Il parroco “in tempo che li sementati erano maturi” inviò un massaro, che assieme ad uno scelto dai fittavoli, apprezzò il sementato. Il terzo di G. A. Ricca fu apprezzato per tt.a 24, che alla ragione di una copertura e mezzo doveva pagare tt.a 36 di grano; il terzo di G. A. Olivo fu di tt.a 25, che alla ragione di copertura e mezza doveva pagare tt. 37 e mezzo, ed infine il terzo di A. Ganguzza fu apprezzato per tt.a 27, che alla ragione di copertura e mezza doveva pagare tt.a 40 e mezzo di grano. ASCZ, Busta 337, anno 1696, ff. 11-13.

[xxii] L’11 ottobre 1763 i massari di Crotone Michele Manfreda, Dionisio Asturi, Lorenzo Stricagnolo, Dionisio Russo, Salvatore Rinaldi, Giuseppe Russo, Antonio Garasto e Vittorio Veraldi, testificano che “la raccolta in questa città per l’affitti delle gabelle affittate in semina, tanto in grano, che in denaro, è stata, ed è sino alla metà del mese d’agosto di cadaun anno e doppo detta mettà d’Agosto si può liquidare l’obliganza di detto affitto e non prima della medesima mettà d’Agosto”. ASCZ, Busta 915, anno 1763, f. 83; Busta 911, anno 1739, ff. 29–30.

[xxiii] Per valutare il bestiame a volte si prendeva come termine di paragone un paio di vacche annichiariche. Tre vacche stirpe, o tre jenche grosse di due in tre anni, valevano un paio di vacche annichiariche, mentre per ottenere lo stesso valore ci volevano quattro jencarelle d’uno in due anni. Un paio di vacche annichiariche all’inizio del Settecento fu venduto a 36 ducati ed un toro per ducati 15. ASCZ, Busta 338, anno 1700, ff. 60–63.

[xxiv] Le gabelle Maccodite e l’Esca resero nel 1590 e nel 1591 a maggese complessivamente ducati 40 e mezzo; nel 1592 e 1593 a semina complessivamente ducati 974 e 2 tari, nel 1594 ad erbaggio ducati 113. ASCZ, Busta 49, anno 1594, ff. 222-223.

[xxv] ASCZ, Busta 1267, anno 1757, ff. 105–106.

[xxvi] ASCZ, Busta 612, anno 1718, ff. 80-82.

[xxvii] I coloni D. Spagnolo e A. Leto prendono in fitto da Gregorio Montalcini una gabella. Il Montalcini concede al solo Spagnolo di poter seminare 8 tomoli nel primo anno di fitto, dove vorrà franco di terraggio. ASCZ, Reg. Ud. C. S. 429-10, Fasc. V, ff. 5-6.

[xxviii] ASCZ, Busta 229, anno 1651, ff. 27v, 44.

[xxix] Il 28 agosto 1638 viene divisa in tre parti uguali l’eredità del colono Gio. Thomaso Facente. La prima parte comprende un molino macinante con una mula; la seconda un paro di bovi, una somara col suo basto, un carro, un vomere, una accetta, un paio di “paiora”, un’ascia a due mani, una verrina grande e due altre piccole, una cassa grande di noce ed una caldara grande di rame; la terza era composta dalle vigne con tutti i frutti degli alberi. ASCZ, Busta 119, anno 1638, f. 22.

[xxx] ASCZ, Busta 118, anno 1629, ff. 84–86.

[xxxi] ASCZ, Busta 119, anno 1638, ff. 20–21.

[xxxii] ASCZ, Busta 659, anno 1715, f. 95.

[xxxiii] ASCZ, Busta 661, anno 1722, ff. 141-144.

[xxxiv] ASCZ, Busta 118, anno 1632, ff. 115–116.

[xxxv] ASCZ, Busta 336, anno 1690, f. 44.

[xxxvi] ASCZ, Busta 659, anno 1715, f. 107.

[xxxvii] ASCZ, Busta 1342, anno 1761, ff. 17–19r.

[xxxviii] Nell’autunno 1693 i coloni Antonino Zupo ed i fratelli Francesco e Domenico Papasodaro si obbligano a consegnare al cantore Diego Berlingieri alla Maddalena prossima ventura 1694, tt.a 82 di grano per l’affitto per un anno continuo di 14 giovani buoi, che promettono di restituire così come li hanno avuti finita la raccolta. ASCZ, Busta 337, anno 1693, f. 150.

[xxxix] ASCZ, Busta 1267, anno 1753, f. 87v.

[xl] Onofrio Zaccarella si incammina da Crotone verso la masseria del suo padrone Domenico Suriano, ma per strada fu colpito “con un colpo di legno d’arato tiratoli dalla parte d’addietro da Gaspare Maria di Satriano”. Il colpo lo stordì e cadde a terra. Rinvenuto, aveva la testa tutta infranta e sanguinante. ASCZ, Busta 666, anno 1743, f. 28.

[xli] “Noi del Governo, e Magistrato di questa antica, nobile, Illustrissima e sempre Fedelissima Città di Cotrone attestiamo, e facciamo piena, certa, ed indubitata fede, qualmente in questa città vi è una inveteratissima consuetudine, di cui non vi è memoria in contrario, che si è in costante Legge municipale, che qualora si donano li territorii in affitto ad uso di semenza per lo decorso di tre, o più anni, e col primo anno franco ad uso di maggesarsi, e per altri due, o più anni, ad uso di sementarsino, e pagarne l’estaglio, che si convengono, qual’ora il primo anno della semina, che si è il secondo dell’affitto, dopo che si fussero nell’antecedente maggisati, non torna conto all’affittuario di detti territorii di raccogliersi le biade, e frutti del sementato fattovi, puole liberamente rinunciare al padrone di detto territorio sementato, con tutti li miglioramenti, e colture fattevi sino al giorno della rinuncia, e colla medesima resta dell’intutto il contratto dell’affitto nullo, e come non fatto, e senza obligo all’affittuario di più proseguire all’affitto di detti territorii, né di pagare cos’alcuna per l’estaglio di esso a beneficio del sudetto Padrone, né da questo puole detto affittatore pretendere cos’alcuna per detti miglioramenti e colture fattevi, Dato in Cotrone li 26 giugno 1761.” ASCZ, Reg. Udienza C. S. 429 –10 Fasc. V ff. 6v-7.

[xlii] ASCZ, Busta 1342, anno 1761, f. 18.

[xliii] ASCZ, Busta 1268, anno 1761, ff.128-129.

[xliv] ASCZ, Busta 915, anno 1761, ff. 46–48.

[xlv] 10 giugno 1722. In Crotone, Onofrio Pugliese ha già un debito ducati 70 col barone di Apriglianello, Fabrizio Lucifero. Dovendo iniziare la mietitura ha bisogno di altri ducati 50 e di tt.a 10 di grano. Egli dà in pegno al barone 16 buoi, che sottostimati di circa un terzo valgono 160 ducati, e ciò per i 120 ducati, le tt.a 10 di grano e l’uso dei buoi per raccogliere la massaria. I buoi potranno ritornare al Pugliese se egli consegnerà alla raccolta tt.a 250 di grano secondo la voce che stabiliranno i pubblici negozianti di Crotone, sempre che si raggiunga la somma dei ducati 160, qualora non si raggiungesse il barone potrà trattenersi il resto del debito in buoi al prezzo di ducati 20 il paio. ASCZ, Busta 661, anno 1722, ff. 128r–129.

[xlvi] Il 24 giugno 1752 Giuseppe Falbo di Garropoli mentre mieteva nella masseria di Antonio Gasto di Crotone è ferito a colpi di falce da un suo compaesano. ASCZ, Busta 1124, anno 1752, f. 40.

[xlvii] Conto de la masaria, giugno1600. ASCZ, Carte antiche di S. Chiara, Cotrone, C. 26, 1784/96.

[xlviii] ASCZ, Busta 659, anno 1716, ff. 39 sgg.

[xlix] All’inizio di marzo 1700 le sorelle Valente di Crotone vendono i loro animali vaccini al sacerdote Antonio Torrioti di Cutro con la condizione di potersi servire di quattro giovenchi o giovenche “nella prossima ventura scogna per triturarne gregne” e poi li avrebbero restituiti. ASCZ, Busta 338, anno 1700, ff. 60-63.

[l] ASCZ, Busta 338, anno 1700, ff. 14-15.

[li] Alcuni palliatori e misuratori di grani di Crotone sul finire del Seicento affermarono “che li maijorche che si fanno nel territorio di Cotrone e Marchesato che chiamansi maijorche paesani sono tutte mische con grani forti et sempre son state dell’istessa forma per sementarsi dell’istessa maniera al contrario delle maijorche di montagne che si chiamano maijrche di Santo Nicola che s’intendono di miglior conditione nelli quali non vi è misca grande di grani conforme alle maijorche paesane”. ASCZ, Busta 337, anno 1693, ff. 50-52.

[lii] ASCZ, Busta 665, anno 1737, f. 27.

[liii] ASCZ, Busta 338, anno 1699, ff. 14–15.

[liv] AVC, Contratto tra G. Albani ed il colono F. de Vennera, Cotrone 20. 7. 1805, s.c.

[lv] ASCZ, Busta 1128, anno 1762, ff. 214–215.

[lvi] ASCZ, Busta 1128, anno 1762, ff. 226-227.

[lvii] ASCZ, Busta 915, anno 1761, ff. 46-48.

[lviii] I coloni D. Spagnolo e A. Leto prendono in fitto per tre anni ad uso semina ad iniziare dal 15 agosto 1759 la gabella “La Garruba di Nao” da Gregorio Montalcini. Il primo anno è franco a maggese e per gli altri due a semina il pagamento è di tomoli 200 di grano all’anno. Qualora intendano proseguire per un altro anno e seminare, devono avvisare il padrone sei mesi prima dell’inizio del terzo anno e obbligarsi a pagare altri tomoli 200 al raccolto del terzo anno di semina. ASCZ, Reg. Udienza C. S. 429- 10, Fasc. V, ff. 5-6.

[lix] ASCZ, Busta 1342, anno 1761, ff. 33-36.

Creato il 13 Marzo 2015. Ultima modifica: 12 Novembre 2021.