La formazione del territorio Crotonese: dalla “chora” dei Brettii ribelli fino alle “terre” del “Marchesato” (sec. I-XIV)

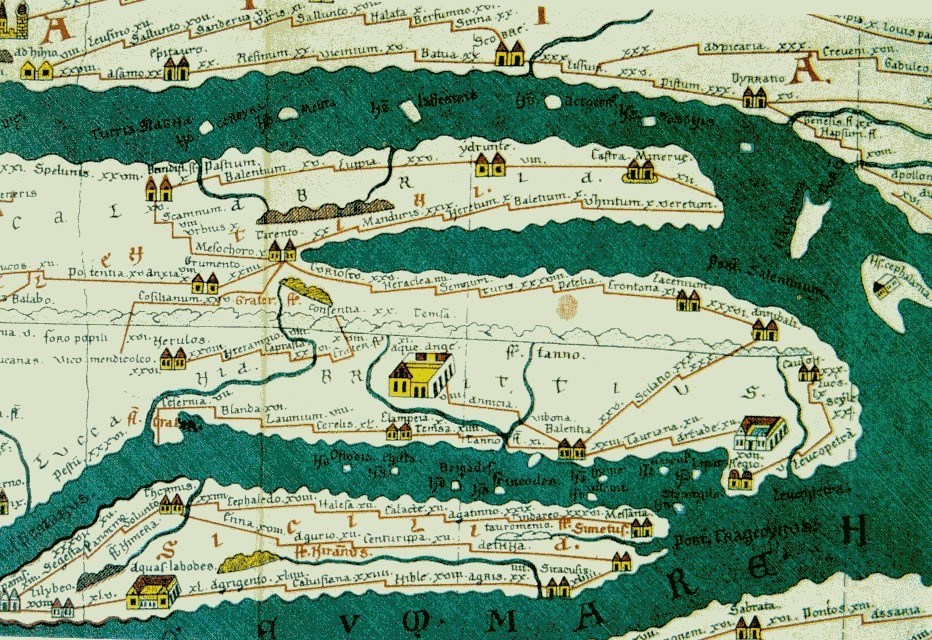

Le estremità della penisola italiana nella carta medievale (sec. XIII) nota come “Tabula Peutingeriana”, ritenuta copia di un originale romano andato perduto (300 d.C. ca.).

In tempi in cui a vario titolo e ragione, ci sentiamo Italiani o stranieri, autoctoni o forestieri, cittadini del nostro Paese o Europei, può essere utile recuperare localmente, la storicità dei nomi che utilizziamo per esprimere tali concetti. Ciò che essi racchiudono, in relazione ad una supposta appartenenza, confrontato con le reali ricadute ed i numerosi risvolti nella nostra vita di tutti i giorni, dovrebbe indurci ad una riflessione.

Italo e gli Italiani

“Est locus, Hesperiam Grai cognomine dicunt, terra antiqua, potens armis, atque ubere glaebae; Oenotrii coluere viri; nunc fama minores Italiam dixisse ducis de nomine gentem …”.[i]

All’epoca di Augusto l’Italia (Ἰταλíας) iniziava alle “falde delle Alpi”,[ii] terminando “con due punte”, la prima che finiva allo “stretto di Sicilia”, la seconda “al capo Iapigio”, l’odierno promontorio di Santa Maria di Leuca.[iii] Più tardi anche Servio (fine IV – inizi sec. V d.C.), citando Sallustio (sec. I a.C.), affermava che la penisola italiana si scindeva “in duo promunctoria, Brittium et Sallentinum”.[iv]

Strabone (sec. I a.C.-I d.C.), attingendo all’antica opera “Sull’Italia” di Antioco di Siracusa (seconda metà del sec. V a.C.), contrariamente a quanto riporta molto più tardi Stefano Bizantino (sec. VI d.C.) riferendo circa lo stesso autore,[v] affermava che, con questo nome, gli “antichi” chiamavano solo la regione precedentemente detta “Enotria” (Οἰνωτρίαν) che, dallo “Stretto di Sicilia”, giungeva fino al golfo di Taranto ed a quello di Posidonia, ovvero quella limitata tra il fiume Laos, dalla parte del Mar Tirreno, e Metaponto “dalla parte del mar di Sicilia”.

Sempre secondo Strabone, in questo estremo lembo della penisola, i nomi di Enotria e di Italia relativi, rispettivamente, alle mitiche popolazioni degli “Enotrî” e degli “Itali”, avrebbero però originariamente contraddistinto, solo i luoghi che gravitavano più direttamente sullo “Stretto di Sicilia”, all’interno dell’istmo posto tra il golfo di Hipponion e quello di Squillace, per poi estendersi, sino al territorio di Metaponto ed alla Siritide. Con il tempo, il nome di Italia era giunto fino alle falde delle Alpi grazie ai Romani, che avendo già concesso agli “Italici” il diritto di cittadinanza, estesero tale “onore” anche ai “Galli cisalpini ed ai Veneti”, in maniera che tutti questi furono chiamati “Italici e Romani”.[vi]

In merito ai nomi usati durante questo periodo, per indicare le diverse parti del territorio che Strabone identifica oltre questi confini dell’Italia “antica”, la sua testimonianza traccia una netta differenziazione tra quelli usati dai Greci e quelli, invece, usati dalla “popolazione del posto”.

Relativamente alla “penisola” compresa tra Taranto e Brindisi, i primi, come era anche di uso più generale, chiamavano “Iapigia” o “Messapia”, la regione peninsulare che seguiva a quella di Metaponto, mentre chiamavano “Peucezî” e “Dauni” i popoli stanziati a settentrione di questa penisola. I secondi distinguevano, invece, tra la “terra dei Salentini”, posta alla sua estremità, intorno al “Capo Iapigio”, e la restante parte che denominavano “Calabria”, cui seguiva verso nord il territorio chiamato “Apulia”.[vii]

Lucani e Brettii

Descrivendo i limiti tirrenici della Lucania (Λευκανία), Strabone spiega che quest’ultima iniziava “Dopo la foce del fiume Silaris”, affermando che la città di Laos era “l’ultima della Lucania” e che si trovava presso il fiume omonimo, “un poco all’interno rispetto al mare”[viii]. Sempre in riferimento a quanto poteva essere constatato ai suoi tempi, nel proseguo della sua descrizione, lo stesso Strabone ribadisce poi, che “La Lucania, dunque, è situata fra la costa del mar Tirreno e quella del mar di Sicilia: sulla prima si estende dal Silaris al Laos, sulla seconda da Metaponto a Turi; sul continente essa si estende dalla terra dei Sanniti fino all’istmo che va da Turi a Cerilli, vicino a Laos: l’istmo misura 300 stadî.”[ix].

Egli, però, tenendo sempre presente che “chi si propone di trattare la geografia della terra deve esporre sia le cose come sono attualmente, sia, in qualche misura, anche come furono prima, soprattutto quando si tratta di cose illustri”, dopo aver descritto le località dei Lucani sulla costa tirrenica, passa a descrivere quelle che si trovavano sull’altro mare.

Sappiamo così che la loro presenza qui non era così antica come sulla costa tirrenica e che prima che i Greci assumessero il controllo del golfo di Taranto, questi luoghi erano appartenuti a “Conî ed Enotrî”. I Sanniti, scacciati questi ultimi, avevano poi insediato in questi territori alcuni Lucani[x]. Strabone, infatti, nella sua ricostruzione relativa alle vicende di queste popolazioni, faceva discendere dai Sanniti i Lucani e da questi i Brettii (Bρέττιοι) [xi].

Al tempo in questione però, in conseguenza della loro romanizzazione, di tali antiche realtà rimaneva ben poco. Escludendo infatti le poche città in cui Strabone poteva constatare ancora una identità greca (Taranto, Reggio e Napoli), il resto dei luoghi risultava abitato parte dai Lucani e dai Brettii, parte dai Campani, “per quanto costoro li occupino solo a parole, perché in realtà li controllano i Romani: e infatti questi popoli sono divenuti Romani.”.

Soffermandosi sulla presenza dei Lucani che abitavano l’entroterra nella zona posta all’interno del golfo di Taranto, Strabone evidenzia la scomparsa dei loro caratteri distintivi e la scarsa importanza dei loro insediamenti, sottolineando che “costoro come i Brettî ei Sanniti loro progenitori, soggiacquero a tante sventure che è oggi difficile persino distinguere i loro insediamenti. Infatti di ciasuno di questi popoli non sopravvive più nessuna organizzazione politica comune e i loro usi particolari, per quel che concerne la lingua, il modo di armarsi, e di vestirsi e altre cose di questo genere, sono completamente scomparsi; d’altra parte considerati separatamente e in dettaglio, i loro insediamenti sono privi di ogni importanza.”[xii].

Nella sue esposizione relativa a “questi popoli che abitano nell’interno, vale a dire i Lucani e i loro vicini Sanniti”, Strabone individua in primo luogo “Petelia” (Πετηλία), l’odierna Strongoli, ma a differenza di Tito Livio che evidenzia più volte l’appartenenza di questa città al territorio dei Brettii,[xiii] e di Appiano (sec. II d.C.) che, riferendo dei fatti avvenuti al tempo della seconda guerra punica, dice che “Petelia”, non era ormai più occupata dai “Petilini”, espulsi da Annibale, ma dai Brettii,[xiv] afferma invece che la città era “considerata metropoli dei Lucani” e che era posta nelle vicinanze dell’antica “Crimisa” (Κρίμισσα), “in una posizione ben salda, cosicchè anche i Sanniti una volta la fortificarono”. In continuità con la sue affermazioni precedenti, che cercano di ricostruire un orizzonte originario, citando Apollodoro, egli efferma poi che, anticamente, “in questi stessi luoghi”, ma “un po’ all’interno” rispetto al promontorio di Crimisa, Filottete aveva fondato anche “la città di Chone, dalla quale, quelli che abitano li, presero il nome di Coni.”.

Proseguendo, Strabone menziona “nell’entroterra”, altri centri tra cui “Grumentum, Vertinae, Calasarna ed altre piccole città fino a Venusia, che è una città importante. Ritengo che sia questa sia le altre città che vengono di seguito per chi procede verso la Campania siano sannite.”[xv]. L’appartenenza di Grumento alla realtà lucana di questo periodo, è confermata da Tito Livio in riferimento a fatti relativi agli anni 207-206 a.C., quando, dai quartieri invernali e dai presidii del territorio dei Brettii (“agri Bruttii”), Annibale si spostò a Grumento “in Lucanos”.[xvi]

I Brettii

Passato a descrivere il territorio dei Brettii, Strabone afferma che essi abitavano “una penisola nella quale è inclusa un’altra penisola, quella, cioè, il cui istmo va da Scylletium fino al golfo di Hipponion” e che il loro territorio raggiungeva lo Stretto.

In merito al significato di questo etnico, che troviamo nel greco BPETTIΩN sulle antiche monete coniate da questo popolo[xvii], è stata rimarcata l’affinità con Bρεντέσιον (Brindisi)[xviii] e con Bρεττανία (Bretagna) o Bριττία, l’isola dell’Oceano boreale abitata da Angli, Frisoni e Brettoni (Bρίττωνες),[xix] in ragione di una comune matrice linguistica che alcuni riconducono a “corno”[xx] e che, in questo caso, potrebbe trovare ragione nella conformazione simile di questi luoghi peninsulari.[xxi]

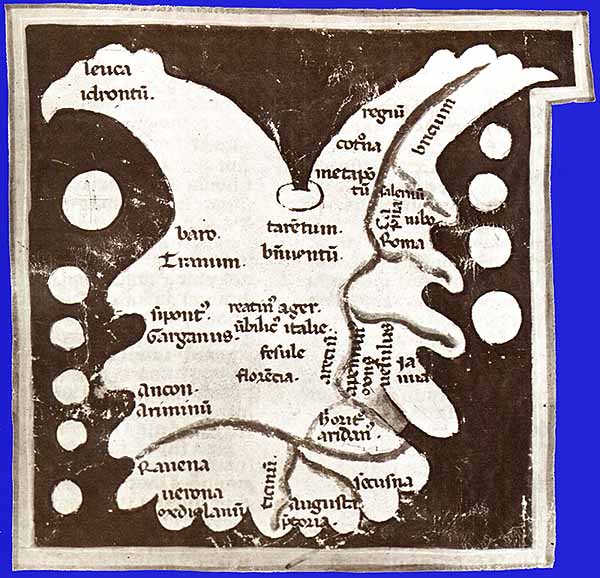

Miniatura medievale esistente in un codice conservato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, che rappresenta l’Italia romana in senso sud-nord (da www.cairomontenotte.com/abramo/). Oltre alle città di “tarentum”, “metapontum”, “cot.ona”, “regium” e “vibo”, risulta evidenzato il “bricium”.

Secondo Strabone, che rimproverava ad Antioco di non fare “nessuna distinzione fra Lucani e Brettî”, questi ultimi avevano ricevuto il proprio nome dai Lucani, dai quali si erano affrancati al tempo in cui Dione aveva mosso guerra a Dionisio di Siracusa (357 a.C.): “infatti questi ultimi chiamano «Brettî» i ribelli. Questi Brettî dunque, che prima erano dediti alla pastorizia al servizio dei Lucani, essendo poi divenuti liberi per l’indulgenza dei loro padroni, si ribellarono, a quanto dicono, quando Dione fece guerra a Dionisio e sollevò tutti questi popoli gli uni contro gli altri.”[xxii]

In riferimento a tale episodio, anche Diodoro Siculo (sec. I a.C.) che, al pari di Strabone, utilizza Timeo quale sua fonte, ci fonisce una ricostruzione simile circa i fatti che avrebbero condotto alla formazione della nuova entità politica dei Brettii (Bρέττιοι).

Egli spiega infatti, che essi costituivano una moltitudine promiscua di uomini composta da servi fuggiaschi dediti alla rapina, confluiti da vari luoghi della Lucania che, in seguito, dopo aver cinto d’assedio Terina ed averla espugnata, ed aver conquistato Ipponio, Thurii e molti altri luoghi, avevano formato una confederazione (ϰοινὴν πολιτείαν). Poiché la maggioranza di loro era appunto costituita da servi fuggiaschi, avevano assunto così il nome di Brettii (Bρέττιοι), che nella lingua locale identificava i fuggitivi.[xxiii] Lingua definita “oscura” ed “orribile”, come si rinviene in un frammento di Aristofane (sec. V-IV a.C.) citato da Stefano Bizantino.[xxiv]

La regina eponima

Una spiegazione diversa e soprattutto, non infamante, troviamo invece, più tardi, nel racconto di Pompeo Trogo riassunto da Giustino (sec. II d.C), dove l’origine dell’etnico dei “Bruttii”, definiti di animo bellicoso (“Tanta feritas animorum erat”), “fortissimi” ed “opulentissimi”, nonché sempre pronti a portare rovine ai loro vicini, è fatto risalire al tempo in cui i pastori del luogo, attraverso l’aiuto di una donna di nome Bruttia (“Bruttiam mulierem”), erano riusciti ad espugnare una fortezza presidiata da seicento africani alleati del tiranno Dionisio II, fondando una nuova città e dandosi così il nome di “Bruttios”, derivandolo da quello di questa donna.[xxv]

L’atto fondativo realizzato attraverso la conquista, da parte di uomini passati dalla vita pastorale a quella agricola e cittadina, compiuto attraverso l’intervento determinante di un personaggio eponimo, ci rimanda ad uno schema mitico classico che, rispetto alle testimonianze denigratorie raccolte da Strabone e da Diodoro Siculo, riassume meglio fatti e significati che possiamo concretamente ricondurre alla nascita dell’organizzazione politica dei Brettii.

In questo senso, l’intervento fondante legato al mito della “Bruttiam mulierem”, troverà seguito nei fatti subito conseguenti alla costituzione della confederazione dei Brettii, e relativi al consolidamento del loro dominio, successivamente alla sconfitta ed alla morte di Alessandro il Molosso re d’Epiro (331 a.C.).

Ce ne rimane testimonianza nell’epilogo di questi fatti raccontati da Tito Livio, secondo cui il corpo del re, tagliato in due, fu parte mandato a Cosenza, mentre l’altra fu lasciata sul campo di battaglia in balia del dileggio e dello scherno dei soldati. Uno scempio che avrebbe trovato fine per l’intervento di una donna sola (“mulier una”) che, avendo richiesto i resti del cadavere, in maniera da poter riscattare il proprio marito ed i propri figli prigionieri presso i nemici, ottenne così che i soldati cessassero di infierire sulle spoglie del re. Sempre secondo questo racconto pietoso, sarebbe stata ancora quella donna sola che avrebbe provveduto a seppellire i resti del re mandati a Cosenza (“fuit cura mulieris unius”).[xxvi]

Alcuni elementi di questo racconto trovano un riscontro più antico in Licofrone, poeta vissuto nel sec. III a.C., ma la cui composizione erudita contiene numerosi riferimenti remoti, che sono esposti da questo autore, attraverso le predizioni di Cassandra.

Secondo una di queste predizioni, alludendo ai fatti successivi che avrebbero opposto i Crotoniati alla popolazione del luogo in epoca storica, il vaticinio di Cassandra riassume le vicende relative alla conquista del territorio da parte degli Achei che, reduci dalla guerra di Troia, sarebbero infine giunti erranti nella “regione” posseduta da “una Amazone”, costituita dalle “inaccessibili alture della Sila” ed estesa fino al “promontorio di Lino” (Λίνου, Laino?). Qui, dopo essere sottostati al “giogo” di questa “donna di condizione servile” e dopo molti sforzi, i Crotoniati sarebbero infine riusciti a distruggere “la città dell’Amazone”, uccidendo “la regina che porta il nome del suo paese”.[xxvii]

La scelta da parte di Licofrone, di rappresentare questi fatti ricorrendo a personaggi che alludono a quelli protagonisti degli antichi miti propri del patrimonio leggendario di entrambe le parti coinvolte, dimostra di non essere casuale, anzi risulta ben scelta e circostanziata.

Per altro verso,[xxviii] sappiamo infatti che Cleta, nutrice dell’amazzone Pentesilea, avendo appreso della morte della sua signora a Troia per mano di Achille, l’eroe tessalo tanto caro alla più antica tradizione degli Achei, era stata la sola a partire alla sua ricerca, ma imbattutasi in una tempesta, era giunta in Italia. Qui aveva fondato la città di Cleta ed era divenuta la regina del luogo. In seguito, tutte le regine succedutele nel regno, erano state chiamate con quello stesso nome e, dopo molte generazioni, infine, l’ultima era stata uccisa dai Crotoniati.

In ragione dell’importanza riconosciutagli da tali racconti, questa divinità appare ricorrentemente raffigurata sulle monete dei Brettii,[xxix] e risulta menzionata da Stefano Bizantino (sec. V-VI d.C.), che citando Arriano (sec. II d.C.), riferisce che “Abrettenia”, territorio di Misia, era così chiamato dalla “ninfa Brettia” (Ἀβρεττηνή, χώρα Mυσίας, ἀπὸ Bρεττίας νύμφης).[xxx]

Essa sarà ricordata ancora in epoca medievale quando, nel corso del secolo VI d.C., ripercorrendo i fatti accaduti in Italia al tempo di Alarico, Iordanes evidenzierà che i “Brittios”, ovvero la regione dei “Bryttiorum”, aveva tratto questo nome da quello della regina “Bryttia”[xxxi] come, del resto, riferirà successivamente, anche Paolo Diacono (sec. VIII d.C.), facendone risalire l’origine a quello della “reginae quondam suae nomine appellata”.[xxxii]

Le terre dei Brettii

In merito alle implicazioni che fanno riferimento allo spazio territoriale riconducibile a questa figura sovrana/divina, possiamo dire che gli elementi del suo mito, risultano localizzati in un ambito sostanzialmente selvaggio che ben rispecchiano le caratteristiche della “Sila” (Σίλαν),[xxxiii] ovvero della “Sila Bruttiorum”,[xxxiv] dove i racconti ambientano i fatti legati alla nascita della confederazione dei Brettii e dove la possibilità di esercitare la pastorizia, necessitava e presupponeva, imprescendibilmente, accordi con coloro che detenevano il dominio dei luoghi costieri.

Nell’ambito della secolare transumanza che si realizzava stagionalmente tra l’altipiano silano e le marine adiacenti, in cui obligatoriamente avrebbero dovuto poter svernare le mandrie, si segnala infatti la presenza di “Pandina”, divinità femminile raffigurata su alcune monete di Terina e di Ipponio che sono messe in relazione alla presenza brettia in questi luoghi durante questo periodo,[xxxv] ed il cui nome trova corrispondenza con l’etnico “Pandosino” o “Pandosiano”, derivato da “Pandosia” (Πανδοσία),[xxxvi] realtà del versante ionico della Sila.

Un culto legato alla figura di questa divinità femminile brettia, che dimostra di succedere, almeno da un punto di vista politico, a quello che aveva precedentemente visto il predominio greco manifesto attraverso la figura di Hera, la cui tutela territoriale, attraverso la garanzia del diritto d’Asilo (Asylia) nell’ambito del suo “bosco” sacro, risulta evidenziato già per l’età arcaica, come indica il riferimento al culto di Achille sul promontorio Lacinio,[xxxvii] e come rimarca più esplicitamente, il racconto di Tito Livio: “lucus ibi frequenti silva et proceris abietis arboribus saeptus laeta in medio pascua habuit, ubi omnis generis sacrum deae pecus pascebatur sine ullo pastore, separatimque greges sui cuiusque generis nocte remeabant ad stabula, nunquam insidiis ferarum, non fraude violati hominum.”.[xxxviii]

In relazione a ciò, pur volendo tenere in considerazione l’antica presenza dei Lucani a Petelia riferita da Strabone, i limiti del territorio soggetto ai Brettii verso il Crotonese, in tempi più recenti e vicini a quelli della loro costituzione federale, vanno ricercati lungo la Valle del Neto ed il confine silano stabilito dalla natura dei luoghi, seguendo quelli di “Consentia, metropoli dei Brettî”[xxxix] e quelli di Pandosia che, nell’Orbis Descriptio dello Pseudo Scimno, risulta indicata tra Crotone e Thurii, nell’ambito del versante ionico (“Post Crotonem Pandosia et Thurii; finitimum his est Metapontium …”)[xl], ma che Tito Livio individua in prossimità del confine bruzio-lucano: “… Pandosia urbe, imminente Lucanis ac Bruttis finibus …”.[xli]

Un’apparente contraddizione, che risulta spiegabile in ragione del particolare assetto pre-urbano del territorio dei Brettii, strutturato attraverso insediamenti diffusi nel territorio interno, ancora prevalentemente legati ad una economia pastorale dove, in questa fase più antica, l’esistenza di “città” deve essere intesa solo come una forma narrativa adottata dalle fonti.

Alla luce delle informazioni viste forniteci da Strabone che, ancora ai suoi tempi, giudicava indistinguibili i loro insediamenti, sia nel caso di Pandosia, come delle altre realtà politiche formatesi nell’ambito del territorio dei Brettii, dobbiamo quindi intendendere tali realtà, come forme delocalizzate ormai limitrofe alle antiche polis greche e nei loro confronti, concorrenti, in ragione della loro evoluzione verso la dimensione urbana.

Tali adiacenze giustificano i fatti che seguirono alla sconfitta ed alla morte di Alessandro il Molosso, quando Crotone fu subito assalita dai Brettii, ai quali scampò per il soccorso dei Siracusani,[xlii] e sono poste in particolare evidenza da un episodio accaduto attorno agli anni venti del sec. IV a.C.

In questa occasione, la fazione democratica della città, in lotta con quella oligarchica che era fuggita e si era riorganizzata a Thurii, giunse ad un accordo con i Brettii (Bρεττίους), e quando gli oligarchici tentarono di fare ritorno spalleggiati da un contingente di mercenari, furono tutti sterminati dalle truppe cittadine sui confini del territorio dei Brettii (Bρεττίων χώρας), dove avevano posto il loro campo.[xliii] Alla presenza antagonista dei Brettii verso le polis greche sul versante ionico tra Thurii e Crotone, può essere ricondotto anche l’episodio relativo alla definitiva scomparsa dell’insediamento precedentemente realizzato dagli esuli Sibariti sul fiume Traente.[xliv]

Una situazione a cui le polis cercarono di porre riparo. Prima, assoldando mercenari e costituendo organismi federali e, successivamente, ricorrendo all’aiuto di Roma, come sottolineano, tra l’altro, i trionfi dei consoli romani relativi alle campagne condotte contro le popolazioni dell’Italia meridionale, registrati durante il decennio 282-272 a.C. dai Fasti Triumphales.[xlv]

La minaccia incombente dei Brettii nei confronti delle realtà greche, perdurerà sino al loro completo assoggettamento al potere romano, dopo la partenza di Annibale dall’Italia (203 a.C.), a conclusione della seconda guerra punica. Essendo stati gli alleati più fedeli del condottiero cartaginese, schieratisi dalla sua parte dopo la disastrosa sconfitta romana a Canne (216 a.C.),[xlvi] i Brettii che erano riusciti a conquistare Crotone nel 214 a.C.,[xlvii] furono costretti a subire la ritorsione dei Romani verso i vinti. Fu così che, assoggettati attraverso la forza, come nel caso di “Clampetia”, o sottomessi “spontaneamente” ai Romani, secondo quanto riferiscono Tito Livio, nei casi di “Consentia et Pandosia”,[xlviii] e Dionigi di Alicarnasso, cedettero loro la metà della selva chiamata Sila (Σίλα), da cui i nuovi padroni trassero cospicue rendite.[xlix]

I Brettii furono così privati di gran parte del territorio (χώραν) e delle armi, come riferisce Appiano, mentre in avvenire, fu proibito loro di prestare servizio militare perché non godevano più la condizione di uomini liberi, ma gli fu imposto di assistere in qualità di servi, i consoli ed i pretori che partivano per governare i popoli.[l]

Anche Aulo Gellio (sec. II d.C.), riferisce che, in ragione della loro infamia, perpetrata al tempo in cui erano passati dalla parte dei Cartaginesi, dopo la loro sconfitta, i Brettii non furono più considerati alleati dei Romani, né furono più arruolati come soldati, ma furono assegnati al posto dei servi, ai magistrati che si recavano nelle provincie.[li] Una misura che doveva avere lo scopo di tenere sotto stretto controllo questo territorio dato che, sulla scorta dei fatti recenti, lo si considerava sempre pronto ad una sollevazione.[lii]

Nella provincia romana

Ricondotti i Brettii sotto il giogo del potere romano, quello che era stato il loro territorio, al di là di quelle che furono le reali decurtazioni stabilite dai vincitori, andò a costituire una “provincia” romana, ovvero una ripartizione del territorio di Roma costituita su base etnica, affidata ad un pretore con poteri amministrativi e militari, anche se, a volte, nella loro narrazione, le fonti usano il termine provincia in luogo di “regione”, volendo così indicare solo una certa area geografica, come rileviamo in Tito Livio, in occasione della descrizione di alcuni fatti relativi allo svolgimento della seconda guerra punica.

Secondo il suo resoconto, quando Q. Fabio Massimo e Q. Fulvio Flacco assunsero la carica di consoli (209-208 a.C.), essi ebbero entrambi la “provincia” d’Italia, ma il potere conferitogli fu suddiviso loro per “regionibus”. Nella prospettiva creata da tali assegnazioni, Fabio avrebbe così condotto la guerra “ad Tarentum”, Fulvio, invece, “in Lucanis ac Bruttis”.[liii]

La strategia mutò nell’anno seguente (207-206 a.C.) quando, nella distribuzione delle “provinciae” ai due consoli C. Claudio Nerone e M. Livio Salinatore, queste non furono assegnate senza fare distinzione per “regionibus” come negli anni precedenti, ma furono ripartite loro separatamente agli estremi confini dell’Italia (“extremis Italiae finibus”). In questo quadro tattico, ad uno sarebbe andata così la regione “Bruttii et Lucani” contro Annibale, mentre all’altro, sarebbe toccata la “Gallia”, regione posta all’altro estremo dell’Italia, contro Asdrubale. In questa occasione si specificava, inoltre, che il console a cui sarebbe toccata la “provincia dei Brettii” (“Bruttii provincia”), avrebbe ottenuto uno dei due eserciti consolari dell’anno precedente.[liv]

Rispetto a questo racconto di Tito Livio circa il teatro operativo assegnato a ciascun console, in cui i termini di provincia e regione a volte coesistono con lo stesso significato, possiamo cogliere una differenza significativa, attraverso i termini usati dallo stesso autore per informarci circa l’assegnazione delle provincie ai singoli pretori. In questo caso, infatti, facendo riferimento esplicito alla giurisdizione territoriale relativa ad una specifica magistratura, il termine usato risulta sempre quello di “provincia” mentre, nel nostro caso, il nome che la identifica risulta sempre quello del popolo che l’abitava: i Brettii (“Bruttii”). In relazione alla ripartizione delle 23 legioni “per provincias” in tale frangente, sappiamo infatti che due di queste risultarono assegnate a Q. Fulvius “in Bruttis”.[lv]

Nomi e termini che, da questo punto in avanti, ricorrono nel linguaggio usato da Tito Livio, anche nei passi in cui l’autore ricorda l’attività dei consoli.

Nel 206 a.C. ad entrambi i consoli di quell’anno fu assegnata la “provincia” dei Brettii, affinchè conducessero la guerra contro Annibale,[lvi] mentre, in occasione dell’assegnazione delle “provinciae” nell’anno seguente, Crasso ebbe i “Bruttii”.[lvii] Per quanto riguardò, invece, i due consoli di quell’anno, fu stabilito che tirando a sorte o mettendosi d’accordo, fosse scelto quello che avrebbe dovuto combattere “in Bruttiis”, prorogandogli il comando per un anno in quella “provincia”.[lviii]

Nel 204 a.C., al console P. Sempronio fu assegnato il comando militare del territorio dei Brettii (“Bruttii”), mentre il comando militare di P. Licinio fu prorogato di un anno, con l’ordine di occupare con due legioni i “Bruttios”, trattenendosi “in provincia” per il tempo che gli fosse sembrato opportuno.[lix] Testimonianze di questo tipo, risultano ancora documentate negli anni seguenti.[lx]

Città e territori

Cercando elementi che possano aiutarci a comprendere la strutturazione del territorio all’indomani della partenza di Annibale, possiamo individuare due importanti realtà distinte: una rappresentata dalle polis greche concentrate essenzialmente lungo la costa, l’altra rappresentata dal “territorio” dei Brettii, caratterizzato da un insediamento sparso nell’interno che però, nel tempo, era giunto a lambire e penetrare in quello delle città costiere. Un territorio che a seguito delle vicende della seconda guerra punica, oltre che dai Romani, sarà ormai riconosciuto unitariamente come “Brettia” anche dagli stessi Elleni della Grecia, come evidenzia ad esempio, un passo relativo all’ambasceria dei Rodii agli Etoli, in cui si evidenzia che Annibale, ormai vicino all’epilogo della sua campagna in Italia (Ἰταλíᾳ), si trovava chiuso in una piccola parte della “Brettia” (Bρεττίας).[lxi]

In riferimento al carattere interno/montano dell’insediamento brettio e relativamente alle ultime fasi della seconda guerra punica, Appiano riferisce che Annibale avrebbe trasferito in pianura molte forti città dei Brettii, con il pretesto che stessero organizzando una rivolta contro di lui.[lxii] Una testimonianza denigratoria. Di queste città, attraverso la dettagliata testimonianza di Strabone, sappiamo invece che, ancora all’epoca di Augusto, non esisteva alcuna evidenza urbana meritevole d’attenzione.

Pur facendo menzione di “città” in maniera narrativa, secondo una certa tendenza storiografica, diffusa e duratura, le fonti letterarie di questo periodo, sforzandosi comunque di rappresentare più compiutamente la realtà, fanno riferimento alle forme d’insediamento dei Brettii in maniera più pertinente, parlando di “oppida”,[lxiii] di “castella” e “populi”.

Attraverso il paragone di una grande città qual’era Cartagine, la realtà preurbana degli insediamenti brettii è posta in risalto, ad esempio, nel discorso in senato di P. Cornelio Scipione, occasione in cui questi avrebbe affermato che Cartagine sarebbe stato il giusto premio alla sua vittoria e non i “semiruta Bruttiorum castella”.[lxiv]

In riferimento alla struttura politica della federazione dei Brettii verso la fine del sec. III a.C., Tito Livio, relativamente agli anni 213-12 a.C., afferma che, “in Bruttiis”, dei “dodici popoli” che durante l’anno precedente erano passati dalla parte dei Cartaginesi, i “Consentini et Tauriani” erano ritornati sotto la tutela del “popolo Romano”[lxv] mentre, successivamente, al tempo della partenza di Annibale (203 a.C.), afferma che “Consentia Aufugum Bergae Baesidiae Ocriculum Lymphaeum Argentanum Clampetia multique alii ignobiles populi”, passarono dalla parte del console Gn. Servilio che “in Bruttis erat”.[lxvi]

Fatta eccezione per i casi di Cosenza e Thurii, risulta difficile stabilire un collegamento tra i nomi di questi popoli e realtà urbane evidenziabili nelle fasi successive, anche quando le fonti testimoniano esplicitamente della presenza di “città”, come nel caso di Stefano Bizantino che, citando Polibio (sec. II a.C.), riferisce di “Badiza” città della Brettia (Bάδιζα πόλις τῆς Bρεττίας),[lxvii] analogamente a “Lampeteia” (Λαμπέτεια πόλις τῆς Bρεττίας),[lxviii] o come riscontriamo nel caso della “città di nome Ethe”,[lxix] o della “possente città di Isie”[lxx] o “Tisia”[lxxi] che Erodiano qualifica città dell’Italia (Tισία πόλις Ἰταλíας).[lxxii]

Per quanto riguarda invece, la dimensione urbana di Cosenza, oltre alle testimonianze già viste relative alla costituzione della confederazione, tra cui spicca quella di Strabone che la qualifica al rango di metropoli, il suo differente assetto rispetto a quello di altri insediamenti dei Brettii, emerge attraversi i termini usati da Appiano, che la definisce “una grande città dei Brettii” (μεγάλην πόλιν Bρυττίων), al tempo in cui Crasso la separò da Annibale con “altre sei”[lxxiii] mentre, in riferimento al suo territorio (“In Consentinum agrum”),[lxxiv] le fonti si esprimono in maniera analoga a quella usata per il territorio di una polis (“in agro Crotoniensi”).[lxxv]

Una realtà quindi differente e comunque riconosciuta differentemente dal potere romano, che sembra aver contraddistinto in questo periodo, anche il territorio di Thurii, luogo anch’esso menzionato in occasione degli episodi relativi alla costituzione della federazione, che risulta legato a quello cosentino dalle corrispondenze del Crati, fiume posto nel territorio dei Brettii.[lxxvi]

In quest’area, dove i Romani decisero di dedurre distintamente due diverse colonie latine, una “in Bruttios”, l’altra nel territorio di Thurii (“in Thurinum agrum”),[lxxvii] Strabone individua, “un po’ all’interno rispetto a Turi”, “anche” quello che chiama il territorio Tauriano (Ταυριανὴ χώρα).[lxxviii] Uno scolio di Elenio Acrone (sec. II d.C.) menziona Thurii quale città dei Brettii (“Thyrii enim Bruttiorum oppidum”)[lxxix] mentre, di un episodio avvenuto “in Thuriano Bruttioque agro”, riferisce Girolamo nella Cronaca di Eusebio.[lxxx]

Una situazione simile a quella di Crotone, che pur riconosciuta “in Bruttios” ovvero nella provincia dei Brettii (“Bruttii provincia”), risultava comunque dotata di un proprio territorio (“ager”) distinto da quello brettio,[lxxxi] come riferisce esplicitamente Tito Livio che, ricordando le colonie di cittadini romani dedotte a Tempsa ed a Crotone (194 a.C.), afferma che il territorio della prima era “ager de Bruttis” ed era stato tolto dai Romani a questi ultimi che, a loro volta, ne avevano precedentemente scacciato i Greci, mentre Crotone era detenuta dai Greci.[lxxxii]

Segno di questo limite tra il territorio cittadino di Crotone (“ager”) adibito alle coltivazioni, e quello interno boschivo, dove erano localizzati gli insediamenti dei Brettii ed in cui predominava la pastorizia (“saltus”), rimane nella sopravvivenza di quest’ultimo toponimo durante il periodo medievale,[lxxxiii] che risulta documentato in corrispondenza dell’importante attraversamento del fiume Neto in località “Timpa del salto”, dove consistenti e diffusi sono stati i ritrovamenti archeologici del periodo romano. Una situazione che trova riscontro anche a nord della città, nell’attuale territorio comunale di Cariati (CS) dove, in località “salto”, in un’area compresa tra l’abitato di quest’ultima e quello di Terravecchia (CS), è stata rinvenuta una importante necropoli brettia.

Lo sfruttamento delle aree interne silane da parte dell’autorità romana, è ricordato da Cicerone (sec. I a.C.), il quale evidenzia che i censori P. Conelio e L. Mummio, avevano dato l’appalto della pece ad una società e che, nell’occasione, “in silva Sila”, alcuni schiavi, ma anche alcuni uomini liberi di quella società, erano stati accusati di aver compiuto un massacro, in cui erano stati uccisi degli uomini noti.[lxxxiv]

Trasformazioni determinate dall’avvento del potere romano che, invece, ci appaiono in un contesto diverso, rispetto a quanto ci risulta segnalato sulla costa tirrenica. Qui, oltre a quella di Tempsa, la presenza radicata dei Brettii nelle polis precedentemente appartenute ai Greci, risulta documentata anche ad Ipponio, mentre risulta esclusa, sull’altro versante, a Locri e Caulonia.

In occasione della deduzione della colonia di “Vibonem” (192 a.C.), si riferisce, infatti, che quel territorio era appartenuto ultimamente ai Brettii (“Bruttiorum proxime fuerat ager”), i quali l’avevano precedentemente tolto ai Greci.[lxxxv] Erodiano (sec. II d.C.) qualifica Ipponio città dei Brettii (πόλις Bρεττίων),[lxxxvi] come ribadisce, successivamente, Stefano Bizantino (Ἰππώνιoν, πόλις Bρεττίων).[lxxxvii]

Per quanto riguarda, invece, la situazione di Locri e Caulonia, analogamente a quella delle altre polis della costa ionica, il permanere della loro antica identità cittadina, pur romanizzata, è documentata in questo periodo, nell’ambito dell’appartenenza alla “provincia” dei Brettii.

In relazione a ciò, registriamo l’intervento a Locri del pretore cui nel 200 a.C., era stata assegnata questa provincia.[lxxxviii] In questa occasione, il senato romano, avendo appreso da una lettera di Quinto Minucio Rufo “cui Bruttii provincia erat”, dove si riferiva circa un furto di denaro dal tesoro di Proserpina a Locri, affidò al console Caio Aurelio il compito di scrivere “ad praetorem in Bruttios”, affinché fosse realizzata la relativa inchiesta.[lxxxix] In relazione a questi fatti, l’incarico al detto pretore fu prorogato anche per l’anno seguente.[xc]

In merito alla presenza dei Brettii nel territorio interno, limitante con quello dell’antica polis già nelle fasi precedenti a questa, Polibio riferisce dei saccheggi e delle devastazioni condotte nella Locride e nel territorio Brettiano (Bρεττιανὴν χώραν), dai Cartaginesi durante la prima guerra punica,[xci] mentre, successivamente, Strabone afferma che, nell’entroterra della città di Locri occupato dai Brettii, si trovava “la città di Mamertium”.[xcii] Tito Livio identifica Caulonia nella provincia dei Brettii (“in Bruttiis”).[xciii]

Il diverso assetto dei territori appartenenti alle antiche polis greche poste lungo il versante ionico, rispetto a quello del versante opposto, emerge anche attraverso le fonti che ci offrono una descrizione geografica dei luoghi nel corso dei sec. I-II d.C, in particolare, in quelle in cui comincia a trovare spazio il concetto di “Magna Graecia”.

La “Magna Graecia”

La più antica documentazione dell’espressione “Magna Graecia” risale a Polibio (sec. II a.C.),[xciv] mentre i tentativi di alcuni storici moderni di ricondurla ad epoche precedenti a quella di questa fonte, sono rimasti delle congetture.

Anche se Polibio afferma che tale espressione fosse già usata al tempo in cui erano state incendiate le sedi dei Pitagorici,[xcv] possiamo evidenziare, invece, che essa fa riferimento ad un concetto chiaramente estraneo alla cultura greca, per la quale non esistevano realtà statali che superassero le dimensioni di quelle cittadine, e nella quale non è neanche immaginabile la comparazione tra una sorta di grecità maggiore a confronto di una di proporzioni minori. Senza contare che il concetto di Elleni (o di Greci), aveva una dimensione etnica e culturale ma non certamente politica.[xcvi] In riferimento all’esigenza di usare una espressione per indicare, complessivamente, i Greci delle città dell’Italia meridionale, già in antico, Erodoto (sec. V a.C.), come fecero anche altri, usa infatti quella generica di “Italioti”.[xcvii]

A conferma di ciò, l’espressione Magna Grecia (μεγάλην Ἑλλάδα), che si ritiene frutto di “una interpolazione tarda”,[xcviii] ricorre in un unico passo di Strabone, nella sua “Geografia” scritta agli inizi del sec. I d.C.,[xcix] sulla base del quale, è stato supposto da alcuni, che la sua ampiezza geografica fosse da indentedere estesa anche alla Sicilia.

Essa non compare neanche nella descrizione della costa ionica contenuta nella “Chorographia” di Pomponio Mela, vissuto nella prima metà del sec. I d.C.[c] che, ripercorrendo i confini già segnalatici da Strabone, dopo aver riferito che la “Calabria” cominciava da Brindisi e comprendeva Otranto e Gallipoli, descrive geograficamente i diversi golfi presenti lungo questo litorale, incorrendo comunque in errore, nella menzione del promontorio “Zephyrium” in luogo di quello di Stilo.

Risultano così elencate le città poste nel golfo di Taranto, tra i promontori Sallentino e Lacinio, da Taranto fino a Crotone, quelle poste nel golfo di Squillace, tra i promontori Lacinio e Zefirio (sic), e quelle poste nel golfo tra i promontori Zefirio e “Bruttium”, in cui andavano comprese Cosenza, Caulonia e Locri. “In Bruttio”, erano Reggio, Scilla, Tauriano e Metauro.[ci] Sul versante tirrenico, ancora, l’elenco dei luoghi menzionati da Pomponio Mela, cominciando da Medma, continua poi senza soluzione di continuità, con l’elenco dei luoghi della Lucania.[cii]

Differiscono da queste, le descrizioni geografiche forniteci da Plinio il Vecchio (sec. I d.C.) e Tolomeo (sec. II d.C.), nelle quali compare l’espressione “Magna Graecia”.

Rifacendosi al divo Augusto quale sua fonte, Plinio ci descrive l’Italia ripartita in undici “regiones”.[ciii] Pur mancando chiare testimonianze circa le ragioni che condussero i Romani a tale suddivisione, è possibile che queste siano state dettate dalla necessità di ripartire gli approvvigionamenti alimentari di Roma (l’Annona), tra le diverse popolazioni soggette alla capitale imperiale, come sembra evidenziare una epigrafe datata al 273-275 d.C. che, in relazione all’incarico di “conrectorem” ricevuto da C. Pius Esuvius Tetricus, evidenzia: “… conrectorem totius Italiae fecit, id est Campaniae Samni Lucaniae Brittiorum Apuliae Calabriae Etruriae atque Umbriae Piceni et Flaminiae omnisque annonariae regionis”.[civ]

Secondo Plinio, che costituisce la sola fonte che ci descrive complessivamente tale ripartizione, la “regio tertia” iniziava dal “Silaro” sul versante tirrenico, dove erano i limiti del territorio Lucano e Brettio[cv] mentre, su quello opposto, i suoi confini erano rappresentati da Metaponto “quo tertia Italiae regio finitur”.[cvi] Superato questo limite, iniziava la “secunda regio” che, oltre gli “Hirpinos”, includeva la “Calabriam”, la “Apuliam” ed i “Salentinos”.[cvii] Nell’ambito di questa descrizione, egli riferisce anche della “Magna Graecia”, identificandola con il tratto della costa ionica, comprendente i tre golfi esistenti tra Locri e Taranto.[cviii]

Questa descrizione di Plinio trova riscontro, successivamente, nella Geografia di Tolomeo che, al pari del precedente, stabilisce una ripartizione del territorio oggetto della nostra indagine, tra quello posto lungo il versante tirrenico: parte dei Lucani e parte dei Brettii (Bρουττίων), e la “Magna Grecia” (Mεγάλης Ἑλλάδος) posta sul versante opposto.

Secondo quanto è riportato da questa fonte, lungo il mare Tirreno, appartenevano ai Lucani: Pesto, Velia e Buxento. Lungo questo stesso litorale appartenevano invece ai Brettii: la foce del fiume Lao, la città di Tempsa, lo scoglio Tauriano, il golfo di Ipponio, il promontorio di Scilla, Reggio Iulia ed il promontorio di Leucopetra.[cix] Erano città interne dei Brettii (Bρουττίων μεσόγειοι): Numistro (Nουμίστρων), Consentia e Vibo Valentia.[cx]

Dopo il promontorio di Leucopetra, Tolomeo descrive la Magna Grecia, a cui appartenevano: il promontorio Zefiro, Locri e la foce del fiume Locano (Λoυϰανoῦ). Seguivano nel successivo golfo di Squillace, la città di Squillace e le parti interne di questo golfo, fino al promontorio Lacinio. Appartenevano ancora alla Magna Grecia le città del golfo tarantino: Crotone, Turio, Metaponto e Taranto.

Superato il territorio tarantino che stabiliva il termine della Magna Grecia, seguiva poi a questo quello dei Salentini, con il promontorio Iapigio o Salentino, quindi le città di Calabria (Kαλαβρίας) poste lungo il mare Ionio: Otranto, Luppia e Brindisi.[cxi] Città interne della Magna Grecia (Mεγάλης Ἑλλάδος μεσόγειοι) erano Petilia (Πετηλία) e Abustro o Abrusto (Ἄβυστρον ἢ Ἄβρυστον), mentre città interne della Calabria (Kαλαβρίας μεσόγειοι) erano Sturno e Vreto.[cxii]

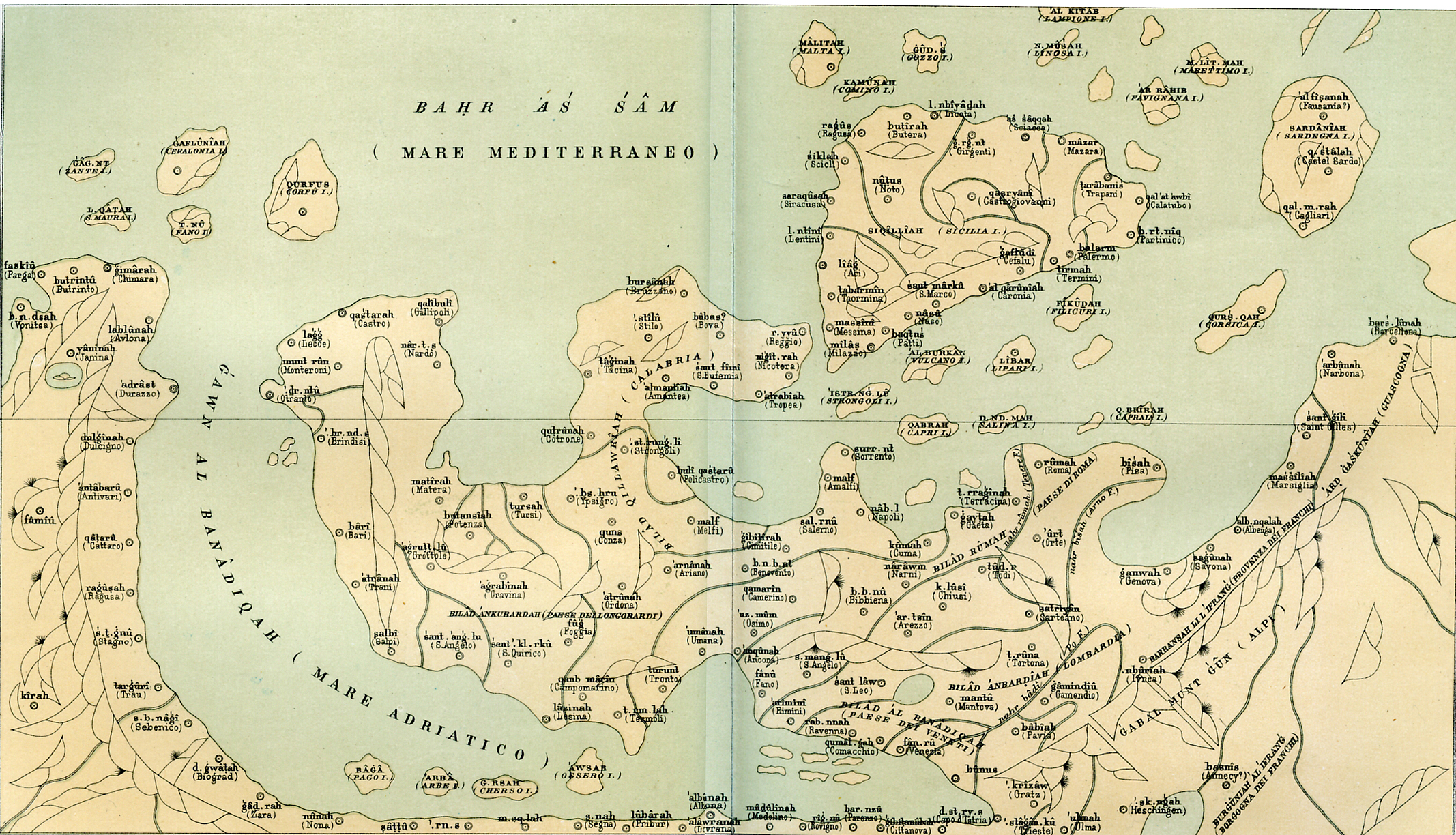

Rappresentazione cartografica medievale della Geografia di Tolomeo (dalla pagina Facebook Monumenta Cartographica Calabriae).

In merito alle descrizioni forniteci da Plinio e Tolomeo, possiamo osservare come il confine settentrionale della regione geografica detta “Magna Grecia”, costituito dalla città di Taranto, risulti definito in maniera contraddittoria rispetto ad altre fonti, che collocano questa città in “Messapia” o “Iapigia”, ovvero in “Calabria”,[cxiii] mentre appare confermato il suo limite meridionale con i Brettii (Bρουττίων) dove, nella parte più meridionale della penisola, si apriva quello che Pomponio Mela definisce il golfo “Brutium”,[cxiv] luogo in cui si univano i due mari. Martiano Capella, vissuto intorno alla prima metà del V secolo d.C., evidenzia: “… in Brutium sinum, qui est primus Europae, emissa maria conquiescunt.”[cxv]

Da questa parte infatti, Tolomeo pone nei Brettii il promontorio di Leucopetra ma, oltre al promontorio Zefiro, Locri e Caulonia, assegna alla Magna Grecia anche la foce del fiume Locano (Λoυϰανoῦ), luogo d’incerta identificazione, forse ancora riferibile al promontorio di Leucopetra.[cxvi]

Plinio, infatti, identifica Cano (“Caenus”) quale promontorio che definiva lo Stretto, ponendolo a 15 miglia da Reggio ed a 51 da Locri: “Siculum fretum ac duo adversa promunturia, ex Italia Caenus, e Sicilia Pelorum, XII stadiorum intervallo, unde Regium XCIV. Inde Appennini silva Sila, promunturium Leucopetra XV p., ab ea LI Locri, cognominati a promunturio Zephyrio. Absunt a Silero CCCIII.”[cxvii]

A riguardo dell’identificazione di questi luoghi che, nella descrizione di Tolomeo, costituivano i termini che distinguevano il territorio brettio da quello delle polis magno-greche, secondo quanto riferisce Strabone, il promontorio chiamato “Leucopetra” dal suo colore, identificabile con l’odierno Capo dell’Armi, era posto nel territorio di Reggio ad una distanza di cinquanta stadi a Levante di quest’ultima, nel luogo dove terminavano i “monti Appennini”. A questo seguiva il promontorio “di Eracle, che è l’ultimo ad essere rivolto verso mezzogiorno”, (oggi identificabile con il Capo Spartivento) ed ancora a seguire, “quello di Locri, detto Zefiro, che ha il porto protetto dai venti occidentali e da ciò deriva anche il nome.”.[cxviii]

Il promontorio di Leucopetra, quale limite meridionale del territorio abitato dai Brettii, è ricordato anche successivamente da altre fonti.

Dionisio il Periegeta (prima metà del sec. II d.C.), afferma che i Lucani ed i Brettii (Bρέντιοι), abitavano il territorio dal fiume Silaro sino a Leucopetra (Λευκὴν ἐπὶ πέτρην),[cxix] come ripetono più tardi Prisciano (sec. V-VI d.C.), il quale afferma che i Lucani ed i loro coloni Brettii (“Brettique coloni”), abitavano dal Silaro fino a Leucopetra (“ad Leucem petram”)[cxx] e Niceforo Blémmide (sec. XIII d.C.) che pone sempre a Leucopetra (Λευκῆς πέτρας) il limite tra la Sicilia ed il territorio abitato dai Lucani e dai Brettii (Bρέντιοι).[cxxi]

Nella provincia di Calabria

Cercando di trovare ragioni al concetto di “Magna Graecia”, possiamo rilevare che, per stabilire una partizione tra il territorio abitato dai Brettii e quello delle antiche polis poste lungo la costa ionica, Plinio e Tolomeo non menzionano alcun confine relativo ad una diversa provincia o regione, ma ricorrono entrambi al concetto filosofico di “Magna Grecia”, che non poggia su basi amministrative ma, alludendo ad un’antica comunanza etnica, ormai comuque, quasi del tutto scomparsa – come riferisce Strabone precedentemente a loro – si rifà a correnti erudite del pensiero romano che perdureranno, come dimostrano, ad esempio, i neo-platonici Giamblico e Porfirio verso la fine del sec. III d.C..[cxxii]

Concetto che, in quanto privo di una precisa territorialità, pur essendo spesso usato dagli antichi scrittori, rimarrà soggetto a diverse interpretazioni nella sua concreta delimitazione geografica, come si evidenzia nello Pseudo Scimno, secondo il quale la Magna Grecia andava da Terina a Taranto,[cxxiii] o come rileviamo in Servio, il quale sostiene, invece, che da Taranto, giungeva fino a Cuma.[cxxiv] Qualcosa di simile all’attuale concetto di “Padania”, che pur privo di una effettiva concretezza amministrativa, rimane d’uso comune, riflettendo precise e concrete posizioni politiche.

Volendo poi cercare d’interpretare i motivi di questa anomala presa di posizione, possiamo rilevare la particolare importanza marittima che Taranto ebbe in questo periodo, assieme a quella delle altre antiche città greche poste lungo questo versante costiero, come pongono in evidenza le fonti e come sottolineano le azioni dei Romani subito conseguenti alla conquista quando, a differenza di quanto fecero lungo la costa tirrenica, intervennero estromettendo i Brettii dalle polis della costa ionica, che erano cadute il loro possesso durante la seconda guerra punica. Città cui continuò ad essere riconosciuta una formale identità greca che, per parte romana, dimostra di apparire tesa a salvaguardarne la particolare importanza.

Precedentemente a quella di Tolomeo, comunque, in questa direzione troviamo già la testimonianza di Strabone, che pur non facendone menzione quando descrive il popolamento di questi luoghi, allude agli antichi legami che avrebbero unito le parti più prossime delle due estreme propaggini della penisola italiana, quando, nell’ambito della descrizione del “golfo di Taranto”, che iniziava dal “promontorio Lacinio” e giungeva al “promontorio Iapigio”, riconosciuto come “la così detta bocca” di questo golfo, identificava come “i tre promontori degli Iapigi”, quelli esistenti presso Crotone, tra “Scylletium” ed “il Lacinio”.[cxxv] Un riferimento che, secondo la testimonianza dello stesso Strabone, non potendo poggiare su alcuna base etnica, dimostra di trovare riferimento nella particolare importanza di Taranto, Otranto e Crotone nell’ambito dei collegamenti marittimi con l’Oriente, come risulta documentato, sia durante questo periodo sia in seguito.[cxxvi]

Una importanza strategica posta in luce già in antico, come evidenziano le vicende che avevano visto i Romani, violare gli accordi con i Tarantini, che precludevano loro di superare il capo Lacinio, al tempo dei fatti che determinarono la venuta di Pirro in Italia,[cxxvii] e come rileviamo, ad esempio, nel 192 a. C., quando, nella imminenza dello scoppio del conflitto contro Antioco III, il senato romano ordinò a Marco Bebio, di far avanzare le legioni dal territorio Brettio (“ex Bruttis”) verso Taranto e Brindisi, in relazione ad un possibile loro transito in Macedonia,[cxxviii] mentre sappiamo che, nel sorteggio delle “provincias” del 190 a.C., al pretore M. Tuccio toccarono la Puglia ed i Brettii (“Apuliam et Bruttios”). Un’assegnazione che nasceva dalla necessità di ordine militare di tenere sotto controllo quei territori[cxxix] e che, nel particolare quadro strategico di quel frangente, fu prorogata al detto pretore nei due anni seguenti.[cxxx]

Tali considerazioni ci permettono di evidenziare con sicurezza che, ancora al tempo di Tolomeo, ovvero nel sec. II d.C., i confini della provincia dei Brettii, secondo l’antico stanziamento di questa popolazione, continuavano ad essere quelli stabiliti al tempo della conquista romana, dopo la partenza di Annibale. Una situazione che trova ancora un riscontro successivo, come evidenzia la maniera con la quale i toponimi “LUCCANIA”, “BRITTIUS”, “APULIA”, “SALENTINI” e “CALABRIA”, sono riportati nella carta medievale (sec. XIII) nota come “Tabula Peutingeriana”, ritenuta copia di un originale romano andato perduto (300 d.C. ca.).

In seguito però, risultano documentati dei cambiamenti che, alla luce delle considerazioni espresse, appaiono funzionali agli interessi strategici e/o commerciali dei Romani, nell’ambito dei collegamenti marittimi lungo le rotte orientali, come evidenzia l’“Itinerarium Maritimum Imp. Antonini Augusti” (III-IV secolo d.C), che identifica tanto Otranto (“Hydrunto”), quanto Crotone (“Crotona”) come, del resto, tutte le altre tappe di questo itinerario poste lungo la costa ionica fino a Reggio, nell’ambito della “provinciae Calabriae”.[cxxxi]

È forse per tale ragione, come evidenzia il Romanelli, che Servio (fine IV – inizi sec. V d.C.), commentando il verso di Virgilio dove il poeta parla dell’arx di Caulonia e del promontorio di Stilo,[cxxxii] evidenzia che il luogo “est Calabriae”,[cxxxiii] citando erroneamente i versi di Orazio[cxxxiv] che, invece, si riferiscono al monte Aulon nel territorio tarantino.[cxxxv]

Antichi confini

Dopo la divisione dell’impero alla morte di Teodosio (395 d.C.), Polemio Silvio (IV-V sec. d.C.), sulla base dell’antico ordinamento, distingueva ancora l’Italia in 17 provincie: “In Italia provinciae XVII: (…) Apulia cum Calabria, in qua est Tarentum Brutia cum Lucania, in qua est Regium (…)”.[cxxxvi] Ripartizione che, in età giustinianea, trova riscontro nel Synecdemus di Ierocle, dove, al termine del “catalogo” che elenca tutte le città e le provincie sottoposte al dominio dell’imperatore romano di Costantinopoli, si menzionano le 60 “provincie” (ἐπαρχίαι) sottoposte a Roma, tra cui sono ricordate, complessivamente, le 17 appartenenti all’Italia (Ἰταλίας), oltre alle isole di Sicilia, Sardegna e Corsica che costituivano ciascuna una provincia unica.[cxxxvii]

Una situazione posta in evidenza anche dalle testimonianze epigrafiche che, a cominciare dalla metà del sec. II d.C. e fino agli inizi del sec. VI d.C., ricordano i diversi magistrati romani (“Procuratores”, “Iuridici”, “Correctores”, ecc.), distinti per: “Apuliam”, “Calabriam”, “Lucaniam” e “Bruttios”/“Bruttiorum”/“Brittios”.[cxxxviii]

Distinzione che evidenzia differenze tra una giurisdizione per provincie ed una per regioni. Come possiamo osservare circa la magistratura dei “Correctores”, in riferimento alla quale, risulta spesso documentato in questo periodo, e fino agli inizi del sec. VI d.C., il nome del magistrato che assumeva tali funzioni nell’ambito di tutta la III regio, in qualità di “corrector Lucaniae et Brittiorum” o di “Lucaniae et Bruttiorum”[cxxxix] ma che, a volte, risulta aver posseduto, invece, una giurisdizione estesa solo al territorio di una singola provincia.

Come testimoniano, ad esempio, i casi di una epigrafe datata tra la fine del III e gli inizi del sec. IV d.C., che ricorda: “[…]vio Basso, v(iro) p(erfectissimo), corr(ectori) / [re]gionum Lucaniae / [et] Brittiorum …”,[cxl] e quella che, nello stesso periodo e riguardo alla stessa magistratura, ma nell’ambito di giurisdizione estesa alla sola provincia di Lucania, trova: “… Fl(avio) Delma / tio, v(iro) p(erfectissimo), cor(r)e(ctori) p(rovinciae) Lucaniae”.[cxli]

Sulla composizione di queste circoscrizioni durante questo periodo, anche se in maniera incerta e parziale, c’informano i c.d. Libri Coloniari, un insieme di scritti eterogenei, ricostruiti in epoca moderna attraverso un codice databile al sec. VI d.C., con l’integrazione di passi appartenenti ad altri codici più recenti.[cxlii] Questa fonte menziona la prefectura “Veliensisis” tra quelle appartenenti alla provincia “Lucania”, ed annovera i seguenti territori appartenenti alla “Provincia Brittiorum”: “Ager Buxentinus”, “Ager Consentinus”, “Ager Vivonensis”, Ager Clampetinus” e “Ager Benebentanus”, mentre, tra i “territoria” che appartenevano alla “Provincia Calabria”, menziona quello “Tarentinum”,[cxliii] oltre a quelli di Brindisi, Otranto e Metaponto, tutte “Civitates Provinciae Calabriae”.[cxliv]

Riferimenti all’antica organizzazione imperiale si ritrovano ancora in Cassiodoro (sec. VI d.C.),[cxlv] mentre, successivamente, pur continuando l’uso degli antichi nomi dei luoghi appartenuti alle antiche popolazioni italiche, che avevano costituito i riferimenti per comporre la geografia dell’amministrazione romana, si coglie, inevitabilmente, il loro distacco dalla realtà precedente, a seguito del rapido decadimento dell’impero che si avviava a divenire una realtà medievale.

Come riscontriamo in Iordanes che, nel sec. VI d.C., in occasione del suo racconto dei fatti riguardanti l’invasione dell’Italia da parte dei Visigoti agli inizi del secolo precedente, descrive la regione (“regio”) detta dei “Bryttiorum”, ovvero i Brettii (“Brittios”),[cxlvi] ed ancora, attorno alla metà di questo secolo, in Procopio di Cesarea che, in occasione della c.d. guerra greco-gotica (535-553 d.C.), nel descrivere gli episodi del conflitto che si svolsero in questi luoghi dell’Italia (Ἰταλίαν),[cxlvii] menziona l’attraversamento del Bruzio (Bρουτίων) e della Lucania, durante la marcia dell’esercito di Bellisario da Reggio verso la Campania.[cxlviii]

In questo periodo, gli antichi limiti che definivano il confine tra la Lucania e le terre dei Brettii in età augustea, costituiti dalla città di Laos sul versante tirrenico e dal limite tra le città di Metaponto e Thurii su quello ionico, continuavano ad essere mantenuti, come evidenziano le fonti, che li identificano con i limiti del Bruzio (Bρυτίους).

Essi risultavano, infatti, in relazione alle due sole vie terrestri che consentivano l’ingresso nella “regione”, come mette in luce Procopio di Cesarea il quale, ancora nel suo racconto degli avvenimenti riguardanti la guerra greco-gotica, riferisce che i monti della Lucania, estendendosi fino al Bruzio (Bρυτίους), consentivano “due soli assai angusti ingressi per quella regione”: uno che “i Latini” chiamavano “Pietra del Sangue” (Πέτρα αἵματος), l’altro che “quei del paese” denominavano “Labula” (Λαβούλαν).[cxlix]

Per quanto riguarda le origini del primo, identificabile sulla costa ionica in corrispondenza della foce del fiume Sinni, la sua antichità, attestata dalla testimonianza di Procopio di Cesarea, e la sua origine latina, consentono di ricondurne l’apparire e l’uso al periodo romano, escludendo riferimenti a fatti molto più antichi legati al noto episodio sacrilego dello spargimento del sangue dei Siriti da parte degli Achei. Anche se la menzione del “tumulo” di Calcante, contenuta nell’Alessandra di Licofrone, evidenzia che il luogo costituiva un’importante area di confine in epoca antica.[cl]

Nel nostro caso, infatti, possiamo mettere in relazione questo toponimo latino, all’esistenza di un confine tra due diverse etnie (il “Sangue”), diverso da quello che distingueva la divisione amministrativa tra le “regiones” II e III posto più a nord, sul confine del territorio di Metaponto, e che quindi, alla luce delle testimonianze passate in rassegna, possiamo individuare in quello che, in epoca romana, divideva la provincia dei Lucani da quella dei Brettii.

Le delimitazioni territoriali che distinguevano lo stanziamento delle antiche popolazioni italiche, sono ripercorse in questo periodo ancora da Procopio di Cesarea che, alla destra della città di Otranto, distingueva i “Calabri” (Kαλαβρoί), i Pugliesi ed i Sanniti, mentre, a sinistra della stessa città, l’altra porzione dei Calabri (Kαλαβρῶν) i Brettii (Bρέττιoί) ed i Lucani. Egli affermava inoltre, che qui si trovava la regione detta nel passato “Magna Grecia”, poichè “nei Brettii” (ἐν Bρεττίοις), si trovavano i Locresi Epizephirii, i Crotoniati ed i Thurini.[cli]

I “nefandissimi Longobardi”

Rispetto a questa antica situazione sopravvissuta per tutto il periodo romano, che affiora in questi primi tempi dell’età medievale, una importante trasformazione si realizzò nella seconda metà del sec. VI d.C., quando, a seguito del consolidarsi della presenza dei Longobardi nella Campania e della loro espansione verso i territori vicini, il territorio dei Brettii, interessato da tale espansione ed occupato in parte da questi nuovi venuti di diversa etnia, subì una mutazione profonda della sua struttura precedente, che produsse un riassetto e determinò il ridisegno dei suoi confini.

In seguito a ciò, al dominio longobardo della Lucania e dell’Apulia, fu sottoposto anche quello della porzione nord-occidentale delle terre dei “Brittiorum”, mentre, la porzione sud-orientale di questo territorio, rimase in potere dell’impero bizantino. Il De administrando imperio (metà circa del sec. X), ricorda infatti che, al tempo della loro espansione, il dominio dei Longobardi aveva interessato tutto il territorio che sarebbe poi divenuto il thema di Longobardia, e parte di quella che sarebbe stata la Calabria (Kαλαβρίας,), eccetto Otranto, Gallipoli, Rossano, Napoli, Gaeta, Sorrento e Amalfi.[clii]

In questo quadro, il Crotonese assieme ad altri territori della parte centrale della regione, oltre a costituire un’importante frontiera marittima, andò così acquisendo anche un ruolo di confine terrestre tra le aree sottoposte al dominio longobardo e quelle mantenute dai Bizantini, come comincia ad essere evidenziato verso la fine del sec. VI.

Nel luglio-agosto del 596, i Longobardi del ducato di Benevento riuscirono infatti a predare la città di Crotone facendo schiavi i suoi cittadini, in cui soccorso intervenne papa Gregorio Magno che, per pagare il loro riscatto, destinò 15 libre d’oro “ad redimendos Crotonienses”[cliii] mentre, qualche anno dopo, a conferma di una presenza longobarda ormai sufficientemente radicata, troviamo lo stesso papa ricorrere ad Arechi, duca di Benevento, affinchè potessero essere trasportate a Roma, via mare, le travi tagliate “de partibus Brittiorum”, necessarie alle “ecclesias beatorum Petri ac Pauli”. Trasporto in cui furono coinvolti il vescovo di Tempsa e quello di Vibona, essendo questi, evidentemente, i luoghi previsti per l’imbarco.[cliv]

Questa nuova situazione è evidenziata sia attraverso le fonti bizantine, sia attraverso quelle longobarde, che ci descrivono il territorio conseguentemente a questi fatti, risentendo, comunque, della loro diversa appartenenza.

Secondo quanto riporta Georgius Ciprio, che menziona il Bριττίων o Bρεττανία tra i possedimenti bizantini dell’Italia (Ἰταλíας),[clv] agli inizi del sec. VII, appartenevano alla provincia o eparchia di Calabria (Ἐπαρχία Kαλαβρίας): Reggio (ʽΡήγιον), Locri (Λούϰρις), Squillace (Σϰυλαϰίας), Crotone (Kοτρώνων), Cosenza (Kωνσταντία), Tropea (Τροπαίων) e Tauriana (Ταυρίανα).[clvi] Vescovati che risultano menzionati in questo periodo, anche nell’epistolario di S. Gregorio Magno, quando erano ancora tutti immediatamente dipendenti dalla Santa Sede romana.[clvii]

La distinzione tra una “provincia” detta “Calabria Brindicensis” ed una detta “Pritas (sic) Rigiensis” è riferita, invece, dall’Anonimo di Ravenna (sec. VII).[clviii] La descrizione delle “Italiae provincias” esposta da Paolo Diacono (sec. VIII), identifica la “octava” con i nomi di “Lucania”, “cum Brittia” che, iniziando dal fiume “Silerio”, giungeva allo Stretto di Sicilia, comprendendo, dei “duae superiores”, il “cornu” destro dell’Italia da “Pestus et Lainus” fino a Reggio.[clix]

Tra Oriente ed Occidente

Rispetto a questa partizione del territorio che andava consolidandosi tra il dominio bizantino e quello longobardo, l’esistenza di una provincia di “Calabriae” e di una dei “Brutiorum” (Bρυτίων), in relazione ad una diversa dipendenza dei vescovati, rispettivamente, dal patriarca di Costantinopoli e dal papa di Roma, si evidenzia in occasione del sinodo romano del 680, quando volendo rimarcare la loro differente appartenenza, i vescovi di Tempsa, Squillace e Crotone si dichiararono della “provinciae” o eparchia (ἐπαρχίας) dei “Brutiorum” (Bρυτίων), mentre i vescovi di Tauriana, Tropea, e Turio si dichiararono appartenenti a quella di “Calabriae” (Kαλαβρίας), come del resto fece anche il vescovo di Taranto.

In altri casi, tale appartenenza risulta invece omessa in alcune versioni dei diversi testi pervenutici, come riscontriamo nel caso dei vescovi di Locri e Vibo della provincia di Calabria e per quello di Cosenza della provincia dei Brettii, altre volte risulta contradditoria, come nel caso del vescovo di Otranto, che risulta appartenente alla provincia di Calabria nel testo greco, mentre le versioni latine riportano una l’appartenenza ai Brettii l’altra alla Calabria.[clx]

Questa ed altre apparenti incongruenze, come quella evidenziata dal caso di Abundantio vescovo di Tempsa, che a volte figura quale vescovo di Paterno, accanto alla evidente impossibilità di ricondurre nell’ambito di un unico circuito territoriale tutti i vescovati menzionati nell’ambito della stessa provincia, evidenziano come, a quel tempo, oltre ad essere ancora indipendenti l’uno dall’altro, questi fossero ancora privi di una struttura diocesana definita in un ambito territoriale unico.

Gli aspetti che emergono in questa occasione, evidenziano comunque la volontà dei vescovi, in qualità di principali autorità locali cittadine, di porre in essere i primi adeguamenti alle trasformazioni intervenute, attraverso scelte di campo che evidentemente, dovevano tenere conto delle prospettive create attraverso la partizione del territorio ed in relazione alla contrapposizione in essere tra il mondo orientale e quello occidentale. Un solco che andrà approfondendosi nel tempo con l’inasprirsi di tale contrapposizione, in particolare dopo l’ulteriore espansione longobarda dei sec. VII-VIII quando, delle “due punte” o corna che costituivano le estreme propaggini della penisola italiana, rimase in potere dei Bizantini solo quella più meridionale.

In questo quadro instabile e conflittuale, dopo la promulgazione dell’editto che vietava il culto delle immagini nelle chiese (730) e per ritorsione all’opposizione del papa Gregorio III, l’imperatore bizantino Leone III l’Isaurico (717-741), comandò la confisca del patrimonio appartenenente alla Chiesa romana esistente nell’ambito del dominio bizantino, sottoponendo tutti i vescovati al patriarca di Costantinopoli.[clxi]

A seguito di ciò, in occasione di alcuni concili successivi tenuti dalla Chiesa orientale, troviamo che la partecipazione dei vescovi della regione, fu limitata a quelli appartenenti alla sua porzione più meridionale. Come riscontriamo in occasione della partecipazione dei vescovi di Reggio, Santa Cyriaca, Vibona, Crotone, Tropea, Nicotera e Tauriana al secondo concilio di Nicea del 787,[clxii] e come rileviamo ancora, in occasione del quarto concilio di Costantinopoli (869-870), quando furono presenti quelli di Crotone, Tempsa, Santa Cyriaca, Squillace, Reggio e Tauriana,[clxiii] occasioni in cui, tra l’altro, non risulta menzionata la loro appartenenza ad una particolare provincia.

Per quanto riguarda invece i vescovi della parte settentrionale della regione durante questo periodo, sappiamo che il vescovo di Cosenza e quello di Bisignano, parteciparono al concilio romano del 743 assieme ai vescovi del ducato di Benevento,[clxiv] mentre, non risultano tra i partecipanti del concilio di Nicea del 787 e di quello Costantinopolitano del 869-870. Sappiamo ancora che nell’849, Cosenza e Cassano, in qualità di gastaldati dipendenti da Salerno, compaiono nell’atto di spartizione del ducato di Benevento.[clxv]

In una prospettiva occidentale, il consolidamento del toponimo “Calabria”, è evidenziato in questo periodo, dall’apparire dei termini di Calabria “superioris” ed “inferioris” utilizzati per indicare le due estremità della penisola italiana. Termini che ritroviamo già in Einhardo, che vi ricorre per evidenziare il confine tra Longobardi e Bizantini al tempo di Carlo Magno (768-814), scrivendo circa due decenni dopo la morte dell’imperatore: “… deinde Italiam totam, quae ab Augusta Praetoria usque in Calabriam inferiorem, in qua Grecorum ac Beneventanorum constat esse confinia, …”.[clxvi]

I termini di Calabria superiore ed inferiore, ricorrono in questo periodo anche nell’ambito della documentazione vaticana, attraverso la menzione di un “patrimonium Calabriae inferioris et superioris”, come troviamo nel privilegio fatto il 10 luglio 818 dall’imperatore Ludovico Pio al papa Pasquale I (817-824),[clxvii] e come continuiamo a trovare anche nei privilegi e nelle conferme prodotti dalla cancelleria imperiale successivamente, secondo l’uso che prevedeva di riprendere la stesura del testo originario. Ne abbiamo riscontro nel privilegio fatto il 13 febbraio 962 dall’imperatore Ottone I al papa Giovanni XII (955-964)[clxviii] ed ancora, nel diploma di conferma delle donazioni e dei privilegi già concessi alla chiesa di Roma, fatta nell’aprile 1020, dall’imperatore Enrico III al papa Benedetto VIII (1012-1024).[clxix]

I Saraceni

A seguito della conquista musulmana della Sicilia avviata nel 827,[clxx] la Calabria, già interessata dalle scorrerie dei Saraceni, fu esposta più direttamente alla loro minaccia che, in particolare, si concretizzò attorno alla metà del secolo, attraverso l’occupazione di Amantea e Santa Severina.[clxxi] Due capisaldi strategici per il controllo dei collegamenti tra la parte meridionale e quella settentrionale della regione, che furono riportati successivamente in potere dei Bizantini, per opera dello “stratego di Calabria” Niceforo Foca il Vecchio (885-886),[clxxii] nell’ambito di una vasta campagna di riconquista dell’Italia meridionale, che consentì di arginare l’espansione dei Saraceni e d’imporre il dominio di Bisanzio alle terre dei Longobardi.

Anche continuando a rimanere soggetto alle scorrerie dei musulmani, alle ambizioni degli imperatori occidentali ed a quelle dei papi della Chiesa romana, a seguito di ciò, nell’ambito di quella che era al tempo l’organizzazione dei possedimenti dell’impero di Bisanzio, il territorio riconquistato fu suddiviso in due “themata” (ϑέματα): il thema di Longobardia ed il thema di Sicilia, da cui dipendeva militarmente la Calabria (Kαλαβρίας) che, verosimilmente, rimase in questa situazione fino al tempo delle ultime conquiste musulmane nell’isola, relative alla presa di Catania (900) ed a quella di Taormina (902).

Nel De thematibus (databile agli anni Trenta del sec. X), a proposito del decimo thema di Sicilia, si riferisce, infatti, che Reggio, S. Cyriaca, Santa Severina (ἁγίας Σεβηρίνης), Crotone (Kρότων) ed altre in Calabria (Kαλαβρία), erano sottoposte allo stratego di Calabria (στρατηγòς Kαλαβρίας)[clxxiii] mentre, nel De administrando imperio (databile al periodo 948-952 secondo la stima di G. Moravcsik), si riferisce che la “strategia” di Calabria (Kαλαβρίας στρατηγὶς), era stata in passato “ducato” (δουϰάτον) della strategia di Sicilia.[clxxiv]

Una nuova “tattica”

Risentono del nuovo assetto prodotto dalle conquiste militari di Niceforo Foca, i provvediemti che la Chiesa orientale mise in campo in questo periodo, con l’intento di stabilizzare e rafforzare il proprio potere, nei luoghi di confine maggiormente sensibili e particolarmente esposti da un punto di vista strategico, gratificando i principali centri urbani del nuovo scacchiere ricostituito.

Prima fra tutte la città di Reggio che, per la sua tradizionale posizione di dominio sullo stretto, era divenuta, all’attualità, il confine con il mondo musulmano, in seconda battuta i centri che garantivano i principali accessi all’istmo posto tra i golfi di Vibo e di Squillace, dando altresì particolare rilevanza a tutta l’area interna posta tra il Crotonese, il Rossanese e la Sila, dove l’antica identità greca dei centri della costa ionica, doveva poter interfacciare un’ormai consolidata presenza longobarda nell’interno.

Risale infatti a questo periodo la “Néa tacticà” o “Diatyposis”, compilata al tempo di Leone VI il Filosofo (886-911), che elenca le metropoli e le diocesi soggette al patriarcato di Costantinopoli, dove risulta che alla metropoli di “Reggio di Calabria” (ʽΡηγίῳ Kαλαβρίας), “che esisteva nei primi del secolo IX”,[clxxv] erano sottoposti tutti gli antichi vescovati della regione, assieme ad altri di più recente erezione.

In questo elenco, oltre agli antichi vescovati di Vibona (ὁ Βιβώνης), Tauriana (ὁ Ταυριάνης), Locri (ὁ Λοϰρίδος), Squillace (ὁ Σϰυλαϰίου), Tropea (ὁ Τροπαίου), Crotone (ὁ Kρωτώνης), Cosenza (ὁ Kωνσταντίας) e Nicotera (ὁ Nιϰοτέρων), troviamo infatti, quelli più recenti di Bisignano (ὁ Bισουνιάνου) e di Rossano (ὁ ʽΡoυσιανοῦ), eretti nell’area che aveva precedentemente visto la presenza di Thurii, mentre quelli recenti di Amantea (ὁ ’Aμαντίας) e di Nicastro (ὁ Nεοϰάστρου), andarono a prendere il posto di quello di Tempsa, ereditandone e rafforzandone il ruolo.[clxxvi]

Un rafforzamento che interessò particolarmente i luoghi precedentemente oggetto dell’occupazione musulmana e della successiva riconquista bizantina, come nel caso di Amantea, Tropea e Santa Severina (Ἁγίας Σευηρίνης).[clxxvii] Riconquista attuata attraverso le armi, secondo il monaco benedettino Erchemperto,[clxxviii] facendo invece ricorso ad un accordo, secondo le fonti musulmane.[clxxix]

In tale frangente, la particolare importanza di “Santa Severina di Calabria” (Ἁγίᾳ Σευηρινῇ τῆς Kαλαβρίας), è posta in risalto attraverso la sua erezione a nuovo vescovato, istituito come nuova metropolia di un vasto territorio ai confini della Sila, cui furono sottoposti i quattro nuovi vescovati di Umbriatico (ὁ Eὐρυάτων), Cerenzia (ὁ ’Aϰερεντίας), Belcastro (ὁ Kαλλιπόλεως) e Isola ([ὁ] τῶν ’Aησύλων).[clxxx]

Vescovati greci posti in maggioranza lungo il limite dove, da alcuni secoli, gravitava la presenza delle popolazioni longobarde del Cosentino, la cui antica origine di centri sorti su questo confine naturale, divenuto etnico e religioso e quindi, politico e militare, è posta in evidenza dal titolo delle loro nuove cattedrali che, fatta eccezione per quella di Isola, che sappiamo dedicata alla Vergine al tempo dei Normanni, furono tutte consacrate ad una theoria di santi guerrieri: San Michele Arcangelo a Belcastro, San Teodoro a Cerenzia e San Donato ad Umbriatico.

L’importanza della linea di confine tra la parte settentrionale e quella meridionale della regione, lungo le valli dei fiumi Crati e Savuto, sottolineata dall’emergere di nuove realtà vescovili, risulta confermata anche in seguito.

In un rimaneggiamento della Diatiposi che si ritiene anteriore al Mille, ma la cui redazione è del tempo dell’imperatore Alessio Comneno (posteriore al 1084),[clxxxi] ai vescovati sottoposti alla metropolia di “Calabria ossia di Reggio” (Τῷ Kαλαβρίας ἤτοι τοῦ ʽΡηγίου) già menzionati precedentemente, risulta aggiunto quello di Cassano (ὁ Kασάνου),[clxxxii] mentre quello di Policastro (ὁ τοῦ Пαλαιοϰάστρου) risulta aggiunto alla metropolia di Santa Severina.[clxxxiii]

A conferma dell’esistenza di una situazione delicata in queste aree di confine, dove gli interessi del patriarca di Costantinopoli dovevano fronteggiare quelli del papa romano, la documentazione vaticana trova i vescovati di Bisignano, Malvito e Cosenza, tra quelli soggetti alla nuova metropolia latina di Salerno (983).[clxxxiv]

Italia o Calabria

Dopo la campagna di riconquista dell’Italia meridionale condotta da Niceforo Foca, le differenze etniche e religiose, esistenti tra le aree greche e quelle latine ricadenti nell’ambito dei possedimenti bizantini, produssero anche un diverso uso rispetto al passato, degli antichi nomi di Italia e Calabria, che discendeva dal linguaggio adottato dalla struttura amministrativa romana.

Il primo che, fin da quei tempi, aveva sempre indicato tutta la penisola italiana distinta dalla Sicilia, pur continuando a mantenere questo significato generale, nell’ambito dei possedimenti bizantini, andò invece ad identificare, assieme a quello più recente di Longobardia, solo i territori dove si era insediata la popolazione latina, mentre il secondo rimase ad identificare quelli dove tradizionalmente, era stanziata la popolazione greca.

Una situazione evidenziata dalle informazioni che ci provengono circa le magistrature bizantine del periodo compreso tra la fine del sec. IX e la metà del sec. XI, che distinguono una diversa giurisdizione, tra l’ambito del territorio di Longobardia, ovvero d’Italia, e quello del territorio di Calabria, a volte riuniti entrambi sotto l’autorità di un solo ufficiale.

Ne abbiamo notizia con riferimento all’organizzazione militare, in merito all’ufficio di stratego che distingueva tra quello di Longobardia e quello di Calabria (στρατηγòς Kαλαϐρίας),[clxxxv] ma anche nell’ambito giudiziario, come si evidenzia nel caso di Euprassio, giudice d’Italia e di Calabria (ϰριτοῦ γεγονότος Ἰταλίας χαὶ Καλαϐρίας),[clxxxvi] o quando si menziona “Leo (Potus) Spatharocandidatus a secretis et iudex Longobardiae et Calabriae”,[clxxxvii] oltre che nell’ambito amministrativo, come rileviamo attraverso le diverse testimonianze relative all’ufficio di catapano d’Italia (ϰατεπάνω ἰταλίας)[clxxxviii] che, a volte, riuniva a questo lo stesso incarico relativo al territorio di Calabria (“protospatharii et catepani Italiae et Calabriae”).[clxxxix]

Tale distinzione ricorre anche nei geografi musulmani, durante il sec. X: il persiano Ibn Rustah e al-Mas‘ūdī, ricordano la Calabria (Qalūriya) abitata da “franchi e longobardi (Lu‘bardiyyūn)” mentre, verso la fine del secolo, Ibn Ḥawqal riferisce che, ad est della Sicilia, sul litorale del “grande continente dove si trova Costantinopoli, sorge la città di Rīw (Reggio), poi vi sono le provincie di Qalūriya (Calabria)”.[cxc]

Dalla parte tirrenica, il confine tra Calabria e Longobardia era rappresentato dal limite del principato longobardo di Salerno, come descrive ancora Ibn Ḥawqal: “Indi il territorio della Qillavrîah (Calabria) confina con quello di Άnkubardah (Longobardia, i Principati Longobardi), il primo de’ quali è S.tûr.y (leggasi Salerno). Indi [si viene a’] contorni di Malf (Amalfi): la più prospera città di Longobardia …”[cxci] mentre, dalla parte ionica, il limite tra queste due realtà era costituito dal territorio della città di Cassano ed in particolare, dall’antico luogo confinario che continuava ad essere detto “Petram Sanguinariam”, come riferisce un atto del 18 aprile 969, stipulato “in Kalabria in suburbio Cassano”. Questo documento riferisce che quando l’imperatore Ottone I si trovava “in Kalabria”, “in confine atque planicie que est inter Cassanum et Petram Sanguinariam, ibique nostro imperiali iure”, aveva imposto a tutti i suoi sudditi, tanto ai Calabresi (“Kalabris”), quanto a tutti gli Italici, sia Franchi che Germanici (“omnibus Italicis Francisque atque Teutonicis”), le leggi ed i precetti dell’impero.[cxcii]

Una posizione di confine che, alcune volte, risulta riferita come quella esistente tra la Puglia e la Calabria, come evidenzia per questo periodo, il bios dell’abbate Gregorio di Burtscheid, che ricorda il santo come “in confinio Calabriae et Apuliae oriundus”.[cxciii]

Questa situazione risulta confermata durante l’offensiva condotta dall’imperatore d’Occidente Ottone II contro i musulmani nella primavera-estate del 982. In questa occasione, dopo lo scontro con l’esercito nemico e la disfatta delle forze imperiali, il 13 luglio 982 presso Crotone,[cxciv] l’imperatore, che era riuscito a trovare riparo via mare a Rossano, si avviò verso Salerno. Il 27 luglio egli era “in Calabria iuxta civitatem que dicitur Cassianum”, mentre il 31 si trovava “in Calabria iuxta civitatem quae dicitur Rossianum”. Il 2 agosto egli era ancora “in Calabria” presso il fiume detto “Laginum”, come testimonia un atto stipulato “in Calabria iuxta flumen quod vocatur Laginum”.[cxcv]

Gli uomini del nord

Dopo la conquista da parte dei Normanni, la provincia di “Calabria”, anticamente detta “Britania”, come riferisce Guidone nella sua Geografia, verso gli inizi del sec. XII,[cxcvi] ormai in mano ai nuovi conquistatori che avevano sconfitto i Bizantini “circa Crotonem in Calabria”,[cxcvii] fu sottoposta al dominio di Roberto il Guiscardo.

Quest’ultimo, sulla scorta di quanto risulta precedentemente documentato per Argiro figlio di Melo che, nel maggio 1054, compare con il titolo di duca d’Italia, Calabria, Sicilia e Paphlagonia (δουκὸς ἰταλίας ϰαλαβρίας σικελίας παφλαγονίας),[cxcviii] attraverso la concessione di papa Nicolo II (1059-1061) e sulla base dell’autorità arbitraria della chiesa romana, nell’agosto del 1059 assunse il titolo di “dux Apuliae et Calabriae” per grazia di Dio e di San Pietro, augurandosi, come recita il suo “Iuramentum” fatto al papa, qualificandolo così come il proprio signore (“domino meo”), di divenire presto anche duca di Sicilia, con l’aiuto d’entrambi.[cxcix]

A seguito di ciò, le “Calabritans ecclesias, que in terra iuris sanctae Romanae Ecclesiae, consistunt”, furono tutte sottoposte all’autorità della Sede apostolica di Roma.[cc] Fatto che produsse alcuni cambiamenti significativi nella organizzazione ecclesiatica del territorio dove, alla metropoli di Reggio, pur confermata, rimasero solo i vescovati della porzione meridionale della Calabria. Tale situazione appare riconducibile già al tempo di papa Gregorio VII (1073-1085), come ricorda la bolla di Alessandro III del 19 novembre 1165: “Archiepiscopo Rhegino confirmat iura metropolitana super ecclesiis Tropeensi, Neocastrensi, Sillana, Cassanensi, Bovensi, Geratina, Opensi et Crotonensi.”.[cci]

Una realtà in radicale trasformazione

Le informazioni circa i vescovati calabresi di questo periodo, che ci provengono dalle fonti medievali, spesso posteriori ai fatti del tempo ed a volte, contraddittorie, oppure, in alcuni casi, palesemente false, risentono notevolmente delle trasformazioni che interessarono il territorio conseguentemente alla conquista normanna. Evento che, segnando la fine del lungo dominio bizantino iniziato nella prima metà del sec. VI d.C., determinò il progressivo abbandono delle forme di governo del territorio, proprie del precedente passato imperiale, attraverso l’introduzione del rapporto feudale.

La riorganizzazione dei vescovati calabresi in funzione di tale rapporto, sarà comunque un processo ancora lungo che, seguendo la definizione dei nuovi territori, dimensionati secondo l’articolazione dei rapporti di forza stabiliti tra i nuovi signori, determinerà la formazione delle “terre”. Un processo mediante il quale, ad esempio, l’antica organizzazione legata all’originaria dimensione di monastero ancora posseduto dalla chiesa cattedrale di questo periodo, sarà ricomposta nel tempo attraverso la costituzione delle diocesi cittadine, mentre permarrà altrove ancora a lungo, continuando a caratterizzare l’organizzazione rurale delle abbazie.