Luigi e Antonio Giglio ed i Giglio di Cirò, al tempo della riforma del calendario di papa Gregorio XIII

Roma, basilica di S. Pietro in Vaticano, bassorilievo della tomba di Gregorio XIII, che raffigura il pontefice ricevere da Antonio Giglio il nuovo calendario (foto di Francesco Vizza).

Ringrazio Francesco Vizza ed Elisa Cagnazzo per la loro gentilezza ed il loro aiuto nella realizzazione di questa ricerca.

Alla metà del Cinquecento, il problema della riforma del calendario giuliano, che affliggeva da molto tempo la Chiesa, non aveva ancora trovato soluzione. Questo risultava ormai troppo impreciso per determinare il giorno in cui cadeva la festa mobile della Pasqua, stabilita la domenica seguente alla XIV Luna (plenilunio o termine pasquale) del primo mese dopo l’equinozio di primavera, in quanto l’anno solare medio di 365 giorni e 6 ore, considerato da questo calendario di epoca romana, era nella realtà più breve, e ciò con il trascorrere dei secoli, aveva determinato un progressivo allontanamento del reale equinozio di primavera, fissato al 21 marzo in occasione del Concilio di Nicea (325 d. C.).

Con l’elezione di papa Gregorio XIII (1572-1585), questo pontefice istituì una commissione di scienziati che consentisse alla Chiesa di venire a capo della questione, della quale fece parte il medico Antonio Giglio, la quale dopo avere vagliato diverse proposte, prescelse quella di Luigi Giglio, fratello di Antonio, che fu adottata dalla Chiesa nel 1582 e rimane ancora oggi in vigore.

Papa Gregorio XIII (da Wikipedia).

Al servizio del principe

Le prime notizie riguardanti Luigi Giglio, medico e matematico[i] di Cirò,[ii] emergono attraverso una lettera di Gio. Teseo Casopero scritta in “Psychro” (Cirò) il 28 gennaio 1532, nella quale l’umanista cirotano, rivolgendosi ad “Alovisio Lilio”, attraverso il quale mandava i suoi saluti ad altri loro conterranei (“nostratibus omnibus”) dimoranti in Napoli, affermava di non approvare il fatto che, pur spinto dalle necessità dovute alla scarsità di risorse paterne, egli avesse deciso di condurre i propri studi (“scolasticum”), prestando i suoi servigi presso la corte del conte di Santa Severina Galeotto Carrafa (“in aula principis”), al tempo feudatario di Cirò, consigliandolo, invece, di sottrarsi il prima possibile alle seduzioni di questo ambiente, e di cercare di mettere in mostra la propria “artem”, in maniera da guadagnarsi il favore degli uomini interessati ai suoi studi e alle sue sempre nuove scoperte, ottenendo così il denaro per condurre la propria esistenza, senza gravare sulle sostanze della sua casa.[iii]

Appartenente alla famiglia dei “Liliis” di Cirò, “nec inter patridos, nec inter omnino plebeios numerandi”,[iv] legata a quella dei Casopero,[v] il magister Luigi Giglio è menzionato circa un ventennio dopo, in qualità di “lettor di Medicina in Perugia”, in una lettera del 25 settembre 1552 di Marcello Cervini (1501-1555), cardinale di Santa Croce in Gerusalemme, indirizzata a Guglielmo Sirleto (1514-1585), con la quale, in ragione del fatto di “esser voi moltissimo informato di m.ro Aluigi Gigli”, gli chiede d’intervenire in suo nome, presso il cardinale Girolamo Dandini (1509-1559), che aveva “preso gia protet.ne del de(tt)o m.ro Aluigi”, affinchè gli fosse assegnato il denaro relativo alle distribuzioni destinate a “quelli lettori, che saran piu conosciuti, o haranno maggior favore.”

“1552 / Da Mons.or Ill.mo S.ta + da / lli 25 di settembre / Al n(ost)ro Car.mo m(esser) Guglielmo / Sirleto. cur(ia) / In Roma / M(esser) Guglielmo car.mo. So stato alquanto pensando se dovevo scriver q.a / l(ette)ra a Mons(ignor) R.mo mio Dandino o a Voi che gliela leggerete, et / finalmente mi so risoluto per esser voi moltissimo informato / di m.ro Aluigi Gigli lettor di Medicina in Perugia in rac.ne / di chi io la scrivo, di indrizarla a Voi come a quello che po / trete dar piu particolar informat.ne a S. S. R.ma di lui, che / non harei fatto io con una una simplice l(ette)ra. Visitarete adonque / pr.a S. S. R.ma in nome mio, et app(re)sso le direte che havendo io / inteso com’ella ha preso gia protet.ne del de(tt)o m.ro Aluigi sicondo / il solito della cortesia sua, non posso fare di non rendergliene gr(azi)e / aiutando una persona così dotta, et da bene, come voi sapete / che è questa, la quale per quanto intendo, è molta grata / a tutto quello studio. Et perciò dandone informatione a / S.S. R.ma la pregarite in mio nome a voler continuare di / aiutarlo particolarm.te in lo Augum:to da farsi in breve di / certa quantità di Denari, qual perché s’habbia a distribuir / tra quelli lettori, che saran piu conosciuti, o haranno / maggior favore. La onde se S. S. R.ma degnera continuare / d’interporre l’opra sua, accio che m.ro Aluigi non venga / scordato, oltre che fara cosa degna di lui Io ancora la / riceverò a molta gr(azi)a. Et con questo fine basate le mani / hum.te in mio nome a S. S. R.ma che N. S. Dio vi conservi / in sua gr(azi)a. Dal’Ab.e alli 25 di 7mbr. M.D.LII. / Vr. M. Car.lis s.ta +.”[vi]

Roccabernarda (KR), arme di Galeotto Carrafa: “Di rosso a tre fasce d’argento con una stadera di ferro al naturale”.

I magnifici Giglio di Cirò

Agli inizi del 1573 troviamo a Cirò[vii]: “Sylvester de liljo”, sua sorella donna Nicola “de lilio”, sposata con Octavio Orifex,[viii] e Antonino “de lilio”.[ix] Quest’ultimo, che sottoscrisse un atto stipulato in Cirò il 3 settembre 1574,[x] e che, a volte, risulta con il titolo di nobile, possedeva beni in territorio di Cirò, in località detta “s(anc)to blasio”, come documentano alcuni atti.

Il 25 gennaio 1573 in Cirò, Fran.co Bisantio, giunto ad un accordo con “Ant.nus de lilio” di Cirò, gli retrocede la possessione loco detto “s.to Blasio”, che aveva acquistato all’incanto precedentemente.[xi] L’8 agosto 1582 in Cirò, è stipulato l’atto con il quale l’onorabile Divico Calvo dona a suo figlio Petro Ant.o, la possessione sita in territorio di Cirò loco detto “s(anc)to blasio”, “iuxtam poss.em no: Ant.ni de giglio”, la possessione di Cesare Basili e altri fini.[xii]

Il 7 ottobre 1588, in Cirò, Petro Antonio Calvo di Cirò, figlio ed erede del quondam Divico Calvo, trasferisce a Francesco e Cesare Calvo di Cirò, suoi nipoti, figli del suo quondam fratello Saladino Calvo, ed agenti anche per parte delle loro sorelle Framinia e Cassandria, la possessione arborata con diversi alberi posta nel territorio di Cirò, in loco “dove se dice santi biasi”, confine la possessione del “no: antonino di giglio”, la possessione degli eredi del quondam Cesare Basili, la possessione di Francesco Lalice e altri fini.[xiii]

Il “no: Antoninus de giglio” di Cirò, possedeva anche altri beni in questo territorio. Il 21 dicembre 1586 egli vendeva al “nobilis” Francesco Aligia, un ortale con “siccomis” che deteneva in comune ed indiviso con gli eredi del quondam Sante Natale della terra di Crucoli, posto in territorio di Cirò loco detto “yustra”, confine i “siccomis del detto “no:” Francesco, la possessione ed i “siccomis” degli eredi del quondam m.co Alfonso Susanna, la via pubblica “per quam itur ad eclesiam dive annunciate” e altri fini.[xiv]

Accanto alle notizie riguardanti il possesso di questi appezzamenti di terreno, i protocolli notarili del periodo non evidenziano l’esistenza a Cirò di case appartenenti ad Antonino Giglio, o ad altri membri della sua famiglia. È invece del 18 gennaio 1576 un atto stipulato in Cirò, mediante il quale Anselmo Panfido della terra di Cirò, vende ad Antonino de Lilio della “t(er)rae vertinarum”, la domus palaziata sita e posta “intus dictam t(er)ram vertinarum loco dicto la valle”, confine la domus palaziata degli eredi di Silvio Mataloni, la domus palaziata di Philippo Pilusio, “moenia t(er)rae p(raedi)ctae” e altri fini.[xv]

Troviamo che possedeva case a Verzino in questo periodo anche l’onorabile Gregorio Giglio. Un atto stipulato in Cirò l’11 agosto 1584, evidenzia che Ascanio Lachiusa di Celico, pertinenze di Cosenza, ma abitante in Cirò, possiede la domus palaziata posta “intus t(er)ram verzini in loco ubi dicitur lo convicinio di Sancto Nicola jux.a domum Gorii de giglio jux.a domum jo(ann)is periti” e altri fini.[xvi] Mediante l’atto stipulato in Cirò il 16 settembre 1584, lo stesso Ascanio, assieme ai propri figli pupilli Jacobo, Joannello e Ursulina La Chiusa, avuti dalla quondam Minica Garascia sua moglie, a causa della sua estrema povertà, vende all’“hon: Jo(ann)es Greg.s de giglio de t(er)ra verzini”, la domus sita “intus t(er)ram virzini loco dicto s(an)to nicola juxta domus Gorii de giglio, juxta maiorem ecclesiam dictam de sancta maria, partem inferorem domum blandictiae garasciae”, Alberto Perito e altri fini.[xvii]

A testimoniare, invece, l’esistenza delle case di Cirò un tempo appartenute ai magnifici Giglio, rimanevano i suoli (“casalini” o “casalena”) e gli orti nel luogo detto “la rittusa”. Il 5 novembre 1576, in Cirò, Ant.o Abbas di Cirò, vende al m.co Ant.o de Martino “hyspanus”, un “hortale” arborato con fichi, sito in “loco dicto fulcuni sub rupe rictusae”, confine con gli “hortalia ex duobus lateribus m.corum de liliis”, il “vallonem dela riptusa” ed altri fini.[xviii] Il 28 novembre 1588, in Cirò, l’onorabile Petro Antonio Curto, marito di donna Vittoria Scurcho, figlia del quondam Lorenzo Scurcho, vende al m.co Joannes Maria Casoppero di Cirò, la casa posta dentro la terra di Cirò, loco detto “la rittusa”, confine la casa palaziata di donna Marina Cadea, la casa degli eredi di Joannes De Luca, vinella mediante, la via pubblica ed altri confini, oltre ad un “casalinello” confinante con la casa di Jo. Matteo di Rossano, “li casalini foro dili m.ci gigli” e altri fini.[xix]

Il 18 dicembre 1588, in Cirò, Libertino Papandro di Cirò vende al m.co Joannes Maria Casoppero di Cirò, “una sua airo di casa palaciata” lasciatogli dalla quondam Laurenza Scurco sua moglie, figlia di Laurenzo Scurco e donna Maria di Liotta di Melissa, posta dentro la terra di Cirò, loco detto “la rittusa”, confine “lo catogio de ditto airo” di Petro Antonio Curto di Melissa, “puro dotale”, la domus di donna Marina Cadea, la via pubblica ed altri fini, nonché “la ragione” che detiene sopra “un casalinello nello medesimo loco”, confine la domus di Joannes Matteo de Rossano, i “casalena que fuerunt m.corum giglis”, la via pubblica ed altri fini.[xx]

In quesgli anni, invece, viveva ad Umbriatico donna Feliciana “de lilio” sposata con Nicolao Joelis,[xxi] città d’appartenenza di Matteo “de lilio”[xxii] e di Antonio Giglio, fratello di Luigi, anch’egli medico abitante a Roma.

Cirò, KR (da Mapio.net).

Antonio Giglio

La presenza dei Giglio di Cirò a Roma risulta documentata già nei primi giorni del 1573. Il 2 gennaio 1573 in Cirò, “Ant.nus de lilio” di Cirò, dovendo conseguire ducati 20 da D. Petro Bordono, vescovo di Umbriatico, mutuati a suo nome in Roma per mano del magnifico “Cesaris de lilio sui fratruelis” (cugino), riceveva detto denaro dal R.do D. Ant.no Galeoto, vicario generale del detto prelato.[xxiii]

A quel tempo era da poco stato eletto papa Gregorio XIII (14 maggio 1572) che, da subito, si adoperò cercando di “completare con l’aiuto di Dio ciò che il Concilio di Trento ha riservato alla Sede Apostolica”,[xxiv] istituendo una commissione composta da insigni scienziati, col mandato di formulare un progetto di riforma del calendario, che durò dieci anni.[xxv] La commissione esaminò diversi progetti, tra i quali fu prescelto quello elaborato da Luigi Giglio che però, essendo ormai morto, fu presentato da suo fratello Antonio, il quale permetteva di mantenere l’equinozio di primavera in una data fissa e certa, il 21 marzo, consentendo così di determinare con precisione la data della Pasqua.

Antonio Giglio, la cui presenza a Roma è documentata già nel 1574,[xxvi] fu quindi incaricato di produrre un “Compendium” del lavoro di suo fratello, poi redatto in forma collegiale dalla commissione e stampato in Roma nel 1577 (“Compendium novae rationis restituendi kalendarium”),[xxvii] per essere mandato ai sovrani cattolici e alle università più prestigiose, affinché potessero esaminarlo, correggerlo ed approvarlo.

Fu così che il 24 febbraio 1582 Gergorio XIII firmò la bolla che inizia “Inter gravissimas”, con la quale ordinava che fosse promulgato il “Novum Kalendarium” emendato da “Antonio Lilio, Artium et Medicinae Doct.”, secondo il metodo concepito da suo fratello “Aloisius”,[xxviii] mentre con il Breve del 3 aprile dello stesso anno, relativamente alla correzione del “Kalendarium seu Martyrologium” fatta dal “quondam Aloysio Lilio”, concedeva per un decennio ad “Antonio etiam Lilio Umbriaticen. in artibus et Medicina magistro, et dicti Aloisii fratre germano, Urbis incola”, la licenza di far stampare il detto calendario.[xxix]

La disposizione però, “che nessuno potesse farli stampare senza licenza di Antonio Lilio”, fu successivamente revocata dal papa il 20 novembre 1582: “Hora havendo considerato l’incommodo, et danno che possono apportare questi tali prohibitioni per esser difficilissimo che di qui possano mandarsi quanti Calendarii, et Martirologii bisognano ne le Provincie più remote, ne che Antonio Lilio possa così presto come bisognerebbe concertare, et convenire con li stampatori furastieri, de n(ost)ro proprio moto levamo, et annullamo le ambe due dette prohibitioni, et lasciamo libero a ciascuno fuora de la Città di Roma di poter stampare, et vender liberam.te et senza incorrere in pena alcuna li detti Calendario, et Martirologio, purchè siano stampati in modo che non discordino in cosa alcuna da li exemplari stampati in Roma. Et volemo che ciascun obligato à dir l’officio possa usar di essi Calendarii così stampati senza pericolo alcuno.”[xxx] In un inventario del castello di Cirò, fatto il 16 settembre 1594, dopo la recente presa e devastazione del luogo da parte dei Turchi, risulta: “Et si son ritrovati solam.te dui libri l’uno intitolato Calendario gregoriano, et l’altro il ben morire.”[xxxi]

Per il loro importante contributo scientifico, in seguito, Luigi e Antonio Giglio saranno posti in evidenza dai principali scrittori seicenteschi, che si occuparono di narrare la storia del loro territorio natale. “E stata questa città Chrimissa, ch’oggi è chiamata Ziro sede Vescovale, ma sotto altro nome, perche dianzi, che si chiamasse Ziro, doppo ch’à lei fù mutato’l nome di Chrimissa, è stata chiamata Paterno, che già sotto questo nome si vede notata nell’itinerario d’Antonino Pio. In questa città fiorì Aloisio Giglio, & Antonio Giglio medici, & Astrologi liquali hanno ordinato’l Calendario Gregoriano, per comandamento di Gregorio XIIII. (sic) Sommo Pontefice.”[xxxii]

“… sopra un monte si vede la Terra Ipsicrò, hoggi Cirò, del Sig. Principe di Tarsia, con titolo di Marchese, anticamente chiamata Paterno; più sopra la Montagna siede la Città di Umbriatico, adornata del suo Vescovo, anticamente detta Bistacia, et è Patria di quei due fratelli nominati Aloisio, et Antonio Giglio, valenti Medici, et Astrologi, li quali nel tempo di Gregorio XIII. riformaro l’anno, correndo quello del Signore 1581. come se ne ragionerà a suo luoco.”[xxxiii]

“Nobilitarono questa patria (Cirò, ndr) … così poi, come ne’ secoli non troppo lontani, da Antonio, ed Aloisio Gigli, quelli quali per mandamento di papa Gregorio XIII, coll’approvazione di tutti i principi, ed accademie di Europa, fecero la correzione al calendario romano.”[xxxiv]

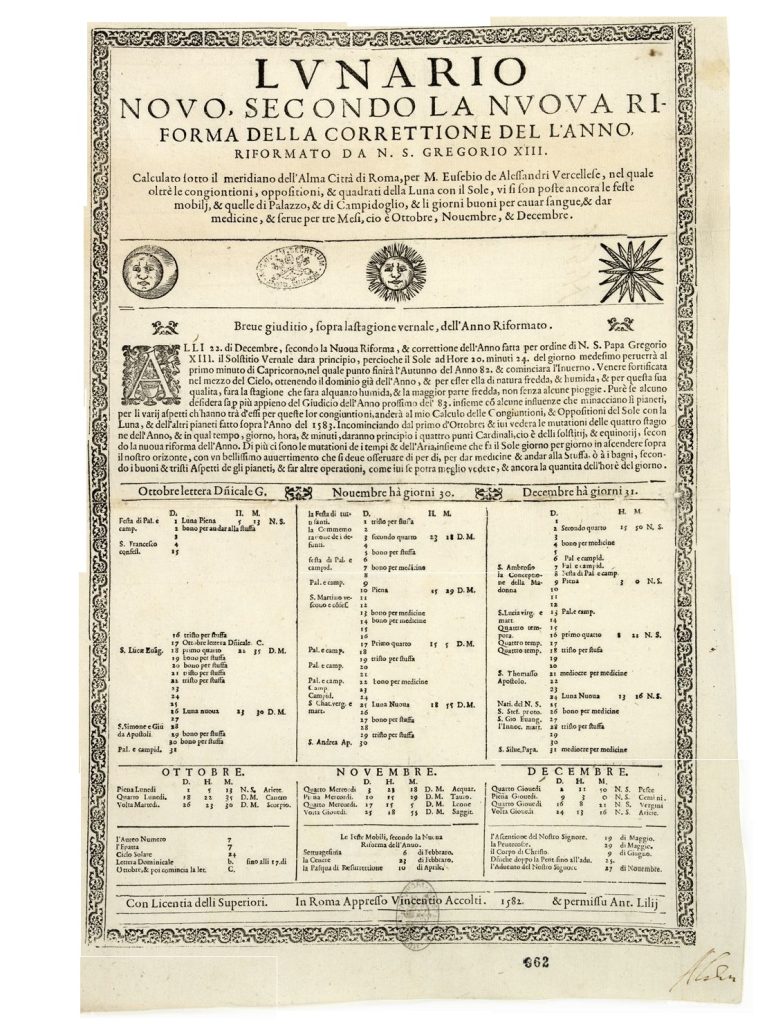

Il “Lunario Novo secondo la nuova riforma” è uno dei primi esemplari di calendari stampati in Roma dopo la riforma gregoriana (AAV, A. A., Arm. I-XVIII, 5506, f. 362, in Mezzi E., Vizza F., Luigi Lilio Medico Astronomo e Matematico di Cirò, Laruffa editore, 2010.). Si noti la mancanza dei giorni dal 5 al 14 del mese di ottobre ed in calce il permesso concesso da Antonio Lilio (“et permissu Ant. Lilij”).

Note

[i] “Aloisius Lilius Medicus excelentiss. & Mathematicus haud vulgaris Alfonsum Regem in anni quantitate imitatos, Cyclum magnum 400 annorum excogitavit, …”. Salon I., De Romani Calendarii Nova Emendatione, ac Paschalis Solennitatis Reductione, Firenze 1576, p. 16, in Mezzi E., Vizza F., Luigi Lilio Medico Astronomo e Matematico di Cirò, Laruffa editore, 2010.

[ii] Nel 1603 Cristoforo Clavio, membro della commissione istituita da Gregorio XIII, affermava: “Solus Aloysius Lilius Hypsicroneus rem feliciter, et non sine Dei optimi maximi benignitate assequtus est”, in Mezzi E., Vizza F., Luigi Lilio Medico Astronomo e Matematico di Cirò, Laruffa editore, 2010; Chioccarelli B., De illuistribus Scriptoribus Qui in Civitate et Regno Neapolis ab Orbe Condito ad Annum usque MDCXXXXVI Florvervnt, Napoli 1780, f. 20.

[iii] Iani Thesei Casoperi Psycronaei Epistolarum Libri Duo, Venezia 1535, pp. 24v-25.

[iv] “De Fangis, crassis, Albucinis, petrapaulis, Barberijs, Collucijs, Pamphilis, Liliis, Cadeis, Riscitanis, Basamis dubitatum video, alij alia. Iudicio meo nec inter patridos, nec inter omnino plebeios numerandi, nec illis ius nobilitati somni ex parte auferendum, nec concedendum.” Iani Thesei Casoperi Psycronaei Epistolarum Libri Duo, Venezia 1535, p. 37v.

[v] 13 gennaio 1566, Cirò. Nel suo testamento, Carolo Casopero lascia mandato ai propri eredi affinché “satisfacient de dotibus dr: gigli et casopperi”. ASCZ, Notaio Cadea C., busta 6, ff. 1-2v.

[vi] Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. Lat. 6178, cc. 25-25v, in F. Vizza, Vita e opera di Luigi Lilio, principali documenti rinvenuti, a cura di A. F. Amodeo, in Atti del Convegno Aloysius Lilius, Cirò 22 ottobre 2010, Rotary Terra degli Enotri, Centro Stampa, Cirò Marina 2011, pp. 31-34

[vii] In precedenza, alla metà del Quattrocento, è documentata l’esistenza del notaro Priamo “de lilio” di Cariati. 9 gennaio 1449, “apud civitate cariati”, “priamus de lilio de eadem civitatis cariati pup.cus ubique per totum regnum sicilie Regia auct.tis not.o” (Russo G., Documenti Inediti di Archivi e Biblioteche Calabresi (sec. XII-XVII), Castrovillari, 2006, pp. 373-385). 30 luglio 1449, Rossano, “Ego qui supra priamus lilius de civitatis cari.ti pup.cus ubilique per totum Regnum sacilie Regia aut.tis not.us” (Ibidem, pp. 465-470).

[viii] Il 24 febbraio 1573, in Cirò. “Sylvester de liljo”, in relazione al matrimonio di “donnae Nicolae de lilio”, sua sorella, che andava sposa a Octavio Orifex, le promette i beni della dote “more graecorum”, tra cui due casalini “sotto lo castello”, confine il casalino di Cicco de Loysio, il casalino di Renzo Labalestra, le vie pubbliche da due lati ed altri fini. Petro Antonio Spoletino, procuratore della cappella del SS.mo Sacramento, prometteva agli sposi ducati tre “per elemosina”. ASCZ, Notaio Consulo B., busta 8, f. 14.

[ix] ASCZ, Notaio Consulo B., busta 8, f. 5.

[x] ASCZ, Notaio Consulo B., busta 8, f. 72.

[xi] ASCZ, Notaio Consulo B., busta 8, f. 8v.

[xii] ASCZ, Notaio Durande G. D., busta 35, ff. 92-93.

[xiii] ASCZ, Notaio Alboccino G., busta 13, ff. 525-526.

[xiv] ASCZ, Notaio Alboccino G., busta 13, ff. 425-426.

[xv] ASCZ, Notaio Consulo B., busta 8, ff. 156v-157.

[xvi] ASCZ, Notaio Durande G. D., busta 35, ff. 230-231.

[xvii] ASCZ, Notaio Durande G. D., busta 35, ff. 240-241v.

[xviii] ASCZ, Notaio Consulo B., busta 8, f. 194v.

[xix] ASCZ, Notaio Alboccino G., busta 13, ff. 531-531v.

[xx] ASCZ, Notaio Alboccino G., busta 13, ff. 533v-534.

[xxi] 16 novembre 1581, Umbriatico. Davanti al mag.co locumtenente Ant.o Prestera, erario della curia della città di Umbriatico, compaiono “do: feliciana de lilio vidua q.o Nicolai Joelis eidem civ.tis”, e donna Jacobella Joelis che, in precedenza, avevano presentato querela criminale contro Fran.co Casciaro, per l’omicidio di Nicola Joelis, marito della detta Felicina e fratello della detta jacobella, discolpando il detto Francesco e dichiarandolo innocente. ASCZ, Notaio Consulo B., busta 8, ff. 485v-486.

[xxii] “Georg.s custavalis de civj.te Um.ci agens ex una et matteus de lilio eiusdem civ.tis …”. Vizza F., La famiglia Lilio nella Cirò del XVI secolo, www.archiviostoricocrotone.it

[xxiii] ASCZ, Notaio Consulo B., busta 8, f. 5.

[xxiv] Duncan D. E., Il Calendario, Piemme, Milano, 1999, (rif. 61), pp. 260.

[xxv] Clavio Romani calendarij a Gregorio XIII P. M. restituti explicatio. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, MAGL.5.1.117, in Mezzi E., Vizza F., Luigi Lilio Medico Astronomo e Matematico di Cirò, Laruffa editore, 2010.

[xxvi] Piccolomini A., De Novae Ecclesiastici Calendari, apud Lucam Bonettum, Senis, 1578, p. 70. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, MAGL., 16.630, in Mezzi E., Vizza F., Luigi Lilio Medico Astronomo e Matematico di Cirò, Laruffa editore, 2010.

[xxvii] Compendium novae rationis restituendi kalendarium, Romae Apud haeredes Antonij Bladij impressores camerales, 1577. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, MAGL.12.6.59/a, in Mezzi E., Vizza F., Luigi Lilio Medico Astronomo e Matematico di Cirò, Laruffa editore, 2010.

[xxviii] “Novum Kalendarium promulgat emendatum iuxta regulas ab Antonio Lilio, Artium et Medicinae Doct., expressas, quas Aloisius eius germanus frater, conscripserat: «in quo per novum quendam epactarum cyclum ab eo excogitatum, et ad certam ipsius numeri normam directium atque ad quamcumque auri solaris magnitudinem accomodatum, omnia, quae in Kalendario collapsa sunt, constanti ratione et saeculis omnibus duratura sic constitui posse ostendit, ut Kalendarium ipsum nulli unquam mutatione in posterum expositurum esse videatur». «Dat. Tusculi, an. Inc.nis d.mnce MDLXXXI VI Kl. Martii, Pont.us n.ri an. X». «Inter gravissima officii nostri curas». Secr. Brev. 86, f. 304-307; Bull. Romanum, IV, P. IV, p. 10-12; Chioccarello, De Claris Viris, I, 19 (parzialmente e sub. 24 febbr. 1581).” Russo F., Regesto, V, 23362;

[xxix] Kalendarium Gregorianum Perpetuum, Venetiis Apud Ioannem Bapt. Sessam, et Fratres MDLXXXII, pp. 3v-4v. “Antonio Lilio, laico Umbriaticen. dioc., «ut industriae et vigiliarum suarum effectu laetari valeat», concedit ut ad decennium Kalendarium seu Martyrologium vel eorum aliquam partem seu quodocumque quomodolibet deducatur, quod dependat ab opere correctionis iusdem Kalendarii, imprimere faciat, licentiam reservat. «Dat. Rome, apud S. Petrum, sub annulo Pisc., die III Aprilis MDLXXXIII, Pont.us n.ri an. XI». «Cum nos nuper Kalendarium». Chioccarello, De Viris Illustribus, 19 (parzialmente).” Russo F., Regesto V, 23510; in Mezzi E., Vizza F., Luigi Lilio Medico Astronomo e Matematico di Cirò, Laruffa editore, 2010, pp. 58-59

[xxx] AAV, Sec. Brev., Reg. 53, ff. 264-265v.

[xxxi] ASCZ, Notaio Durande G. D., Busta n. 36, f. 473. A quel tempo la presenza di un Giovanni Giglio si segnala a Papanice presso Crotone. Il 31 marzo 1596, nel casale di Papanice, davanti al notaro Baldo Consulo compare “jo(ann)es de lilio eiusdem casalis”, sposato con Luciana Grisapho. ASCZ, Notaio Consulo B., busta 9, ff. 304v-305.

[xxxii] Marafioti G., Croniche et Antichità di Calabria, Padova 1601, libro terzo cap. XVIII, pp. 202v-203; F. Vizza in Copernico un rivoluzionario timorato, a cura di M. Mazzoni, Polistampa Firenze srl, 2024, p. 104.

[xxxiii] Nola Molise G. B., Cronica dell’Antichissima e Nobilissima Città di Crotone e della Magna Grecia, Napoli 1649, p. 79; F. Vizza, Copernico un rivoluzionario timorato, a cura di M. Mazzoni, Polistampa Firenze srl, 2024, p. 105.

[xxxiv] Fiore G., Della Calabria Illustrata, tomo I 1691, Ed. Rubettino, p. 478.

Creato il 23 Gennaio 2025. Ultima modifica: 23 Gennaio 2025.